■ 김화영 교수, 원본에 가장 가까운 佛폴리오판 번역

대학 1학년 때 원서를 독파해 뿌듯해했고 강단에서 수없이 가르치기도 했지만, 그는 그 영원한 고전을 ‘김화영 문장’으로 옮기겠다는 생각은 해보질 않았다고 했다.

“‘어린 왕자’ 번역판이 수십 종이 나와 있기도 했고, 생텍쥐페리의 명작으론 ‘성채’ ‘인간의 대지’ 같은 작품이 있는데 한국 사람들은 다른 건 모르고 ‘어린 왕자’만 보는 게 마뜩찮기도 해서”였다. 출판사의 제안으로 초벌 번역을 시작했을 때만 해도 그는 그런 마음이었다. “그런데 그게 참… 참고서적을 이것저것 들추다 보니 매력적이더란 말이지요.”

장미의 애정 숨긴 심술에 애달파하는 어린 왕자에게서 생텍쥐페리와 아내 콘수엘로의 엎치락뒤치락 사랑을, 조금만 늦게 손을 쓰면 행성에 구멍을 뚫어놓는 바오바브나무에서 나치즘의 광풍을, 기꺼이 독사에 물리면서 고향으로 돌아가려는 어린 왕자에게서 망명한 작가의 조국에 대한 그리움을 발견했다. 소설의 어린 왕자가, 어른이 돼서 잊어버린 순수한 마음의 상징이라는 것도 깨달았다. 김 교수는 이렇게 찾아낸 문학적 의미에다 ‘어린 왕자’ 텍스트에 관한 많은 에피소드를 더한 해설서 ‘어린 왕자를 찾아서’도 함께 펴냈다. 원래 어린이들을 위한 크리스마스 선물용으로 쓰였지만 “감정적인 혼란과 환멸의 덫에 걸린 한 짧은 생애의 자전적 영상을 비춰 주는 놀라움 감광판과 같은 책”으로 평가되는 ‘어린 왕자’. 책의 ‘보이지 않는’ 무게감 때문인지 금세 끝날 것 같았던 번역은 넉 달 이상 걸렸다고 한다. 그러면서 김 교수도 어린 시절을 곱씹어보게 됐다. 김내성의 추리소설 ‘마인(魔人)’ 상권을 대본소에서 빌려보고 푹 빠졌는데 좀처럼 하권이 안 들어와 발을 동동 굴렀던 때, 교내 전시회에 그림을 출품했는데 친구는 붙고 자신은 떨어져 너무나도 속이 상했던 때, 갓 상경해 서울 아이들의 ‘표준말’을 듣곤 깜짝 놀랐던 때…. 가난했지만 순수한 유년기를 떠올리면서, 물질도 감정도 과잉인 요즘 세상이 좀 아쉽다고 털어놓기도 했다.

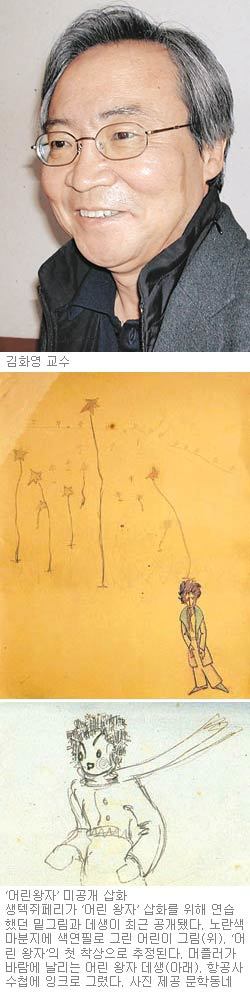

김 교수는 원본과 가장 가까운 형태로 출간된 1999년 폴리오판을 번역본으로 삼았다. 폴리오판 번역은 김 교수가 처음이라고 한다. 파란색으로 알려진 왕자의 망토는 실은 초록색, 왕자가 여행 중 만난 장사꾼과 천문학자가 기록한 글자 모양이 차이가 난다. 여기에다 책에 소개된 삽화 외에도 생텍쥐페리가 연습한 ‘어린 왕자’ 데생들도 해설서에 실렸다.

“마음으로 보아야 잘 보인다는 것, 가장 중요한 건 눈에 보이지 않는다는 것. 어린이들이 잘 아는 이 간단한 비밀을 어른들은 오랫동안 잊고 있었던 게 아닌가요?”

‘어린 왕자’는 누구나 잘 아는 책이지만 그 책에 담긴 비밀은 많은 사람이 잘 알지 못한다면서 그는 “책을 통해 마음 속 순수한 어린아이를 일깨우기 바란다”고 말했다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

[단독]“거부해야할 법이라면, 백번 천번이든 거부권 행사해야”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[셀프건강진단]얼마 전부터 구강 안쪽이나 목에 혹이 만져진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124673135.1.thumb.jpg)

-

與김태호 “집에 물 새는데 가만있을 수 없어”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0