○ 재래시장도 장사하기 나름

우림시장은 1970년대부터 영세한 점포가 하나 둘씩 모이면서 형성된 재래시장이다. 현재 야채, 청과, 의류 등 230여 점포가 몰려 있다.

1999년 시장 근처에 까르푸가 문을 연 데 이어 이마트와 코스트코도 들어선다는 소식이 전해지면서 우림시장의 위기는 시작됐다.

2000년 시장진흥조합장이던 유의준 씨는 “1990년대 중반부터 시장 매출이 감소하고 있던 차에 대형 할인점이 들어서면서 가만히 앉아 있다가는 모두 망할 수밖에 없다고 생각했다”며 “막다른 골목에 몰린 상인들이 똘똘 뭉치기 시작했다”고 말했다.

|

상인들은 우선 노후화한 시장 시설을 고치기로 하고 십시일반으로 돈을 모았다. 매월 3만 원씩 모으던 조합기금과 상인들의 푼돈을 합쳐 2억5000만 원을 마련했다. 이 돈으로 시장 통로에 천막을 올려 비가 와도 손님들이 편리하게 쇼핑할 수 있게 했다. 상인들은 또 손님을 위해 주차장을 임대하고, 무료 쇼핑카트와 택배 서비스도 마련했다. 대형 할인점에 대해서는 사은 행사 등 공동 판촉 행사를 통해 맞섰다.

그 결과 2002년 매출이 전년 대비 30% 가까이 증가했다.

박 조합장은 “시설 정비를 한다고 해서 시장이 살아나지는 않는다”며 “고객의 관심을 끌 수 있는 마케팅 전략을 고민하고 있다”고 말했다.

○ 상인들이 뭉쳐야 살 수 있다

“할인점 영업시간을 규제해서 재래시장이 살아날 수 있을까.”

“고춧가루 가게에 투명 유리벽을 설치하고 기계를 그 안에 두면 어떨까?”

기자가 우림시장을 방문했을 때 상인 4, 5명이 모여 술잔을 나누며 시장을 어떻게 살릴지 머리를 맞대고 있었다.

이곳에서 참기름을 만들어 팔고 있는 강형숙(53) 씨는 “상인들이 어떻게 살길을 찾을 수 있을지 자주 머리를 맞대고 아이디어를 짜낸다”며 “시장의 환경개선사업도 다 이렇게 이야기를 나누다가 생각해 낸 것”이라고 말했다.

하지만 우림시장이 다른 재래시장보다 사정이 낫다고는 해도 경기침체의 그늘에서 벗어난 것은 아니다. 경기가 나빠 매출이 줄어들고 있다.

삼성경제연구소 김진혁(金振赫) 연구원은 “할인점과 차별화한 테마형 시장이나 독특한 문화 체험 공간을 만드는 등 재래시장의 자체 경쟁력을 배양하는 것이 중요하다”고 말했다.

김현수 기자 kimhs@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘해산물=건강한 식재료’ 맞아? 새우·랍스터서 ‘발암 물질’ 검출

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

조국 ‘국정원 불법사찰’ 국가 배상 확정…1000만원 받는다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

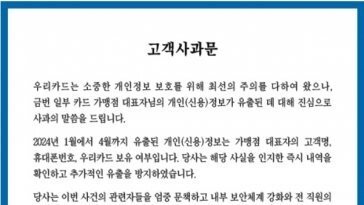

우리카드, 가맹점 대표자 개인정보 7만5000건 유출…공식 사과

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0