공유하기

감독 한명 바꿨을 뿐인데…팀이 펄펄 날아다니네, 왜 그럴까

- 동아일보

-

입력 2009년 11월 6일 19시 01분

글자크기 설정

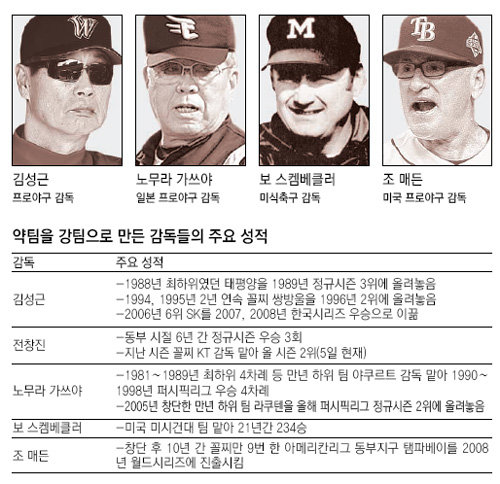

꼴찌팀을 강팀으로…명장들에겐 뭔가 특별한 것이 있다

경기는 선수가 하는데 사람들은 감독을 바라본다. 이겨도 감독이 이기고 져도 감독이 진 것처럼 말한다. 명장(名將)이 치르는 이름값이다. 프로농구 KT 전창진 감독(46)이 요즘 그렇다. 그는 지난 시즌까지 244승 164패로 승률 0.598을 기록했다. 50경기 이상을 치른 국내 프로농구 감독 중 승률이 가장 높다. 전 감독은 지난 시즌까지 6년 간 동부 사령탑을 맡아 정규시즌 우승을 3번 했고 플레이오프 진출을 5번이나 이끌었다. 일부에선 그가 선수를 잘 만나 잘 나간다는 말도 나왔다.

그는 지난해 미련 없이 동부를 떠났다. 그리고 지난 시즌 꼴찌 KT의 지휘봉을 잡았다. '전창진의 KT'는 180도 달라졌다. 5일 현재 8번을 싸워 6번 이겼다. 특출 난 선수를 보강한 것도 없다. 감독 한 명 바뀌었을 뿐이다. 전 감독은 도대체 무슨 일을 한 걸까.

전 감독의 리더십은 혹독한 훈련과 강한 카리스마에서 나온다. KT 선수 가운데 일부는 태백 전지훈련에서 실신했다. 하지만 훈련만 강하게 한다고 성적이 좋아지는 건 아니다. 전 감독은 "감독과 선수 사이에 티끌만한 벽도 없어야 한다. 감독은 선수의 마음을 사야 하는데 그 방법을 내가 좀 아는 것 같다"고 말했다. 그는 선수들을 방으로 불러 포커를 친다. 경기 때 부진한 선수를 눈물이 쏙 빠질 만큼 야단치고는 외박을 내보낸다. 그리고 돌아서면서 문자 메시지를 날린다. '술은 조금만….' 이쯤 되면 선수는 감동을 받게 마련이다.

독특한 스타일의 명장도 있다. 일본 프로야구 노무라 가쓰야(74) 전 라쿠텐 감독이 그렇다. 그는 1981~1989년 꼴찌만 4번 하는 등 만년 하위권이던 야쿠르트를 1990년부터 맡아 9년 간 리그 우승 4번과 저팬시리즈 우승 3번을 이뤘다. 노무라 감독은 팀을 위한 개인의 희생을 강조한다. "나를 따르라"고 말하는 전형적인 보스 스타일이다. 2005년 10월 라쿠텐 사령탑 취임 일성이 "수염과 염색 금지"였다. "튀고 싶으면 야구를 잘해서 튀라"는 것이다.

그는 스타의 이름값을 인정하지 않는다. 3월 제2회 월드베이스볼클래식(WBC)에서 스즈키 이치로(시애틀)가 부진하자 "팀에 방해만 되는 저런 선수는 빼버려야 한다"고 몰아 붙였다. 그는 무명 선수를 훌륭하게 키워내 '노무라 재생공장'으로 불렸다. "스타 선수의 이름값 대접을 해주는 건 나머지 선수의 기를 죽여 팀에는 해롭다"는 게 그의 지론이다.

이런 점에서 2006년 사망한 미국의 보 스켐베클러 전 미시건대 미식축구 감독은 노무라 감독과 닮은꼴이다. 그는 '망나니 팀'이라 불렸던 미시건대를 1969년부터 21년 간 승률 80%가 넘는 234승을 거두는 팀으로 탈바꿈시켰다. 그는 미시건대 선수들과의 첫 대면 때 이렇게 말했다. "누구든지 똑같이 대하겠다. 개처럼!" 차별을 없애겠다는 이 말은 선수들을 하나로 만들었다. 한 명의 스타를 챙기면 스타는 그 한 명에서 끝나지만 공평무사한 선수 관리는 제2, 제3의 스타를 만들어 결국 팀이 강해진다는 게 그의 철학이다.

명장의 스타일은 제각각이다. 하지만 그들에겐 특별한 무언가가 있다. 감독과 선수 사이에 거리를 없애는 것. 강한 팀은 명장의 손길에 의해 완성된다.

이종석 기자 wing@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

3

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

4

트럼프 “대규모 함대 이란으로 이동 중…베네수 때보다 더 큰 규모”

-

5

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

6

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

7

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

8

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

9

‘HBM 왕좌’ 굳힌 SK하이닉스…영업이익 매년 두배로 뛴다

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

6

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

7

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

10

광주-전남 통합 명칭, ‘전남광주특별시’로 확정

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

3

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

4

트럼프 “대규모 함대 이란으로 이동 중…베네수 때보다 더 큰 규모”

-

5

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

6

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

7

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

8

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

9

‘HBM 왕좌’ 굳힌 SK하이닉스…영업이익 매년 두배로 뛴다

-

10

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

6

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

7

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

10

광주-전남 통합 명칭, ‘전남광주특별시’로 확정

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0