“밭 언저리에 핀 꽃은 이미 꽃이 아니라 색채의 반점, 아니 오히려 빨갛고 하얀 띠일 뿐입니다. 곡물 밭은 엄청나게 긴 노란 띠의 행렬, 클로버 밭은 길게 땋아 늘어뜨린 초록의 머리로 보입니다. 마을도 교회의 탑도 나무들도 춤을 추면서 미친 듯이 곧장 지평선으로 녹아듭니다.”

프랑스 작가 빅토르 위고(1802∼1885)가 19세기 중반 기차를 탔다. 당시는 여객 철도가 등장해 사람들이 난생처음 기차를 탔을 무렵. 차창으로 보이는 풍경은 열차의 속도 때문에 색과 형태가 뒤섞여 흐릿해지고 디테일을 상실했다. 위고는 그 과정을 뛰어난 관찰력과 표현력으로 이처럼 묘사했다.

위고가 묘사한 차창 풍경은 사물을 사실적으로 그리지 않고 형태를 해체해 점 선 면 등으로 표현한 추상화를 떠올리게 한다. 저자는 산업혁명과 철도의 발명이 추상의 뿌리라고 단언한다. 철도가 등장할 무렵 열기구도 발명됐다. 19세기 중반 열기구를 타고 사진을 촬영하기 시작했는데, 공중에서 포착한 풍경은 모두 평평해 원근법이 통하지 않았다. 사실주의적 원근법을 버리고 추상화가 탄생한 배경이다.

네덜란드 화가 몬드리안(1872∼1944)이 1908∼1921년 나무를 그린 작품들은 형태가 점차 흐릿해지면서 선과 면의 추상화로 변해 가는 모습을 극적으로 보여 준다.

일본의 그래픽 디자이너인 저자는 이 책에서 대칭, 직선, 사각형, 나선, 원근법, 추상 표현, 콜라주 같은 미술의 비주얼 기법이 인류 역사에서 어떻게 유래되고 변주됐는지 수많은 사례로 고찰한다.

색과 이미지를 섞는 것은 현대 미술에서 너무 당연한 것이지만 중세 유럽에서는 색을 섞는 것을 혐오했다. 종교개혁 이후에도 프로테스탄트 교회는 검은색 회색 흰색 청색 등 단색을 강조하면서 섞지 말라고 했다.

그런데 1666년 뉴턴이 백색광의 색을 분해해 스펙트럼을 발견하면서 사정이 달라졌다. 뉴턴의 발견은 색을 이것저것 모으면 빛이 된다는 것. 단색조차 이미 여러 색이 섞인 결과물이었고 중세의 색의 질서는 붕괴됐다.

좌우 대칭 또는 쌍(雙)은 미술을 지배해 온 오래된 개념이다. 남자와 여자, 윗입술과 아랫입술, 안과 밖, 불과 물, 고통과 쾌락 같은 관념들이 모두 그렇다. 깨끗함과 더러움도 그중 하나인데, 이와 관련해 저자는 흥미로운 견해를 내놓는다.

사람들은 변, 콧물, 침이 몸속에 있을 때는 불결하다고 느끼지 않는다. 그러나 일단 밖으로 배출되면 더럽다고 생각한다. 저자는 이런 관념이 육체 안팎의 경계가 모호해지는 것을 꺼리기 때문이라고 설명한다. 안과 밖이라는 상반된 두 관념을 강화하려고 깨끗함과 더러움으로 극단화한다는 것이다.

이런 생각은 성서에서 예수 오른쪽은 축복받은 사람, 왼쪽은 저주받은 사람이라는 관념으로도 나타났다. 중세 유럽의 기독교 회화에서 예수 오른쪽은 해, 왼쪽은 달을 기본으로 삼았다. 달은 이슬람교를 믿는 오스만튀르크의 상징이었던 초승달과 연관돼 반기독교적으로 해석된 것이다.

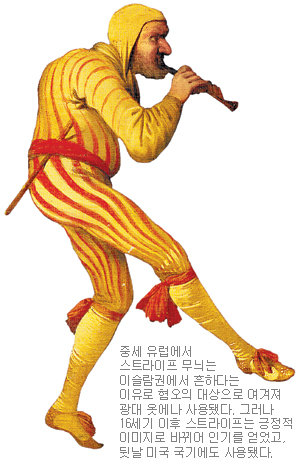

스트라이프 무늬는 중세 유럽에서 부정적 의미로 배척되다가 나중에 호감 가는 비주얼로 바뀐 사례다. 원래 스트라이프 무늬는 이슬람권에서 흔하다는 이유로 중세 교회가 혐오했다. 유랑 예능인, 매춘부, 사형 집행인 같은 하층 계급들이나 스트라이프 무늬가 들어간 옷을 입었다. 그런데 가톨릭에 대한 반발로 프로테스탄트들이 스트라이프 무늬 옷을 입으면서 귀족도 좋아하게 됐고 인테리어에도 사용됐다. 나중에는 미국, 프랑스의 국기에 사용될 정도로 긍정적인 기호로 변했다.

윤완준 기자 zeitung@donga.com

스타일

구독-

최고야의 심심(心深)토크

구독

-

그 마을엔 청년이 산다

구독

-

마음처방

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[셀프건강진단]정기적으로 매일 챙겨 먹는 약이 4가지 이상이다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125188020.1.thumb.jpg)