우르르 겉핥기식 환자 순시 이제 그만… 형식적 회진 고쳐주세요

병원에 입원한 환자가 의사를 만나는 기회는 그리 많지 않다. 병은 얼마나 치료됐는지, 몸은 좋아지는 중인지, 아니면 더 나쁘지는 건 아닌지…. 이런 궁금증을 풀 수 있는 유일한 기회가 매일 오전의 ‘회진’이다.

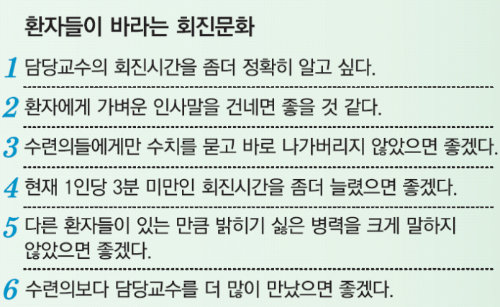

국내 회진문화는 환자로서는 상당히 아쉽다. 문제를 개선하기 위해 동아일보의 건강신문고를 두들겼다.

A병원에서는 1시간을 넘게 기다렸는데 회진이 시작되지 않았다. 참다못한 환자들이 간호사에게 물었더니 “어? 그 교수님 해외 학술대회 때문에 이번 주 안 나오는데요”라는 답변을 받았다. 목을 빼고 기다리는 환자를 배려했다면 미리 공지하는 게 옳지 않은가.

시간도 너무 짧다. 그나마 긴 병원이 3분 정도. 환자의 기대를 충족시켜주기는커녕 실망만 키운다. 물론 의사들이 바쁜 것은 안다. 그러나 환자에게 힘이 되는 말 한마디가 그리 어려울 정도는 아니라고 생각한다. “몸은 좀 어떠세요?” “약 많이 먹기 힘드시겠지만 좀 더 힘내세요”라는 격려 한마디로 투병의지가 살아났다는 환자가 많다. 가벼운 안부인사라도 건네면서 1분만이라도 이야기를 들어줬으면 좋겠다.

회진 분위기가 상당히 고압적일 때는 서운하기까지 하다. 평소 궁금했던 점을 물어볼 수 있는 환경이 아니다. 담당교수가 회진을 할 때는 5, 6명의 수련의가 동행한다. 그들이 우르르 병실로 들어서면 환자는 압도당한다.

용기를 내서 “교수님” 하고 부르면 수련의들이 일제히 고개를 돌려 쳐다본다. 그럴 때 환자의 머릿속은 하얗게 변한다. 경직된 분위기 때문에 말문이 막혔다가 회진이 끝나고 나서야 궁금한 게 떠오른다며 한숨쉰다는 사실을 알았으면 의사가 알면 좋겠다. 회진은 환자를 앞에 두고 교수와 수련의가 토론하는 장이 아니지 않은가.

회진 과정에서 환자의 사생활이 침해될 때도 많다. 여러 명이 같이 지내는 병동에서 이런 사례가 많다. 가령 B 환자의 증상을 큰소리로 의사가 말한다. 이 환자의 병이 폐렴이라고 생각해보자. 옆의 환자는 감염 우려에 불안감이 커지지 않을까. 폐렴 환자도 주변의 눈총을 의식해 위축된다. 환자에 따라서는 병력을 밝히기 싫어할 수 있다. 그러나 의사들은 전혀 개의치 않는다.

의사를 좀 더 자주, 많이 만났으면 좋겠다고 모든 환자가 바란다. 병원은 수련의를 보면 되지 않느냐고 한다. 그러나 환자는 교수로부터 진료 받는 대가로 ‘선택진료비’를 부담한다. 이 돈은 다 어디에 쓰나. 회진문화를 개선하도록 병원에 촉구한다.

▼ 대한병원협회 답변 ▼

환자에게 최대한 친절하고 자세하게 설명을 하는 것은 의사의 당연한 의무다. 현실이 그렇지 못하다는 사실을 협회도 안다. 소수의 환자만 본다면 오랜 시간 설명하고 애로사항을 들을 수 있다. 대학병원에서는 교수 한 명이 하루에 50∼70명의 환자를 본다. 이런 현실에서는 개선이 쉽지 않다. ‘건강보험수가’를 올린다면 어느 정도 개선될 수 있을 것으로 본다.

그럼에도 불구하고 환자들의 불만이 있을 수 있다는 점은 인정한다. 환자가 편안한 환경에서 충분히 질문하도록 노력하라고 병원에 당부하겠다.

노지현 기자 isityou@donga.com

건강

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

어린이 책

구독

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

어제의 프로야구

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

‘가자의 기적’ 숨진 엄마 뱃속서 살아남은 아기, 출생 5일 만에 숨져

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

40년만의 굴욕… 인니에 진 한국축구, 올림픽 못간다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

민주 “채상병 특검법 등 처리 임시국회 소집”… 국힘 “독주 예고편”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![연세대의료원, 국내 최초 전립선암 중입자치료 시작했다[건강 기상청]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/05/01/119087698.1.jpg)

![대장암, 변비·설사·혈변 보이면 이미 상당히 진행?[건강 기상청]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/05/01/119087690.1.jpg)

![가슴이 아프면 심장·심혈관 질환?[건강 기상청:통증으로 본 질환]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/03/27/118534955.1.jpg)

댓글 0