‘서편제’는 ‘내 영화’였다. 가장 존경하는 임권택 감독, 정일성 촬영감독, 음악가 김수철과 배우 김명곤까지. 내가 꼭 일해 보고 싶던 사람들이 다 모였으니 얼마나 신명나게 일했겠는가. 그리고 나를 설레게 한 또 한 분이 계셨는데 바로 소설가 이청준 선생이었다.

고등학교 1학년 때던가. 잠결에 듣던 형들의 대화를 통해 지금이 얼마나 갑갑한 시대인지를 어렴풋하게 눈치 채 가고 있을 무렵, 나는 형의 책꽂이에 있던 ‘당신들의 천국’을 읽었다. 흔히 ‘전혜린을 읽은 아이’와 ‘읽지 않은 아이’로 편 가르던 사춘기 소년에게 ‘당신들의 천국’은 또 다른 세계로 안내하는 출구였다. ‘천국을 만들어 보려고 했으나 그 대의는 결국 나환자들을 착취하는 방법으로 이어지고 자신은 우상화된다’는 이야기는 이미 비극으로 생을 마친 독재자에 관한 이야기로, 소록도는 우리 사회의 축소판으로 읽혀졌다.

한방 얻어맞은 것 같았다. 얼마나 짜릿한가. 서서히 현실의 문제들이 사춘기의 마음 한쪽을 잠식해 오기 시작했다. 사회에 대해 냉소했고, 일주일이나 아무 소식도 없이 끌려갔다 돌아온 대학생 형이 존경스러워지기도 했다. 그 후로 시국을 걱정하던 형들 사이에 끼여 앉는 일이 많아졌고 어깨 너머로 들은 이야기를 가지고 얼마나 잘난 척을 하고 다녔는지. 잘난 척 반, 호기심 반으로 만나기 시작한 이청준은 내 젊은 시절의 관심을 서서히 사회적인 문제로 돌려놓기 시작했다. 그러면서 나도 대학생이 되었다. 대학생이 되면서 최인훈과 황석영, 조정래를 읽기 시작했고 그러면서 자연히 이청준과 멀어졌었다.

그런 이청준을 영화 작업을 통해 다시 만난 것이다. ‘남도사람’(‘서편제’는 이 연작소설집 중 한 편)을 읽으면서, 또 ‘눈길’을 읽으면서, ‘춘향가’와 ‘심청가’를 들으면서, ‘서편제’가 어떤 영화가 될지 짐작해 보는 시간이 길어지면서, 나는 다시 이청준을 만나고 있었다.

‘소리를 좇아 남도 천지 안 가본 데 없는 위인’인 그 사내처럼 ‘서편제’는 김명곤과 오정해의 소리를 따라 전국 팔도를 돌았고 그 속에서 나는 이청준과 임권택을 통해 우리 땅과 우리의 정서와 그리고 ‘한’을 새로 만나고 있었다. 이 영화는 가장 아름다운 영화로 만들어졌고 한국영화의 흥행기록을 갈아 치웠으며 우리 소리에 대한 관심을 증폭시켰다.

이청준 선생을 직접 만날 수 있었던 것은 몇 년 후 ‘축제’를 하면서였다. 전라도 끝 장흥에서 두 달을 촬영했다. 선생은 늘 촬영 현장에 계셨고 해학적이고 지혜로운 몸의 대사를 만들어 내셨으며 유쾌한 농담으로 긴장해 있는 스태프를 위로하셨다. 어려워서 말 한마디 건네지 못했지만 선생을 옆에 모시고 있다는 것이 젊은 영화학도에게는 늘 자랑스러운 일이었다.

선생은 그랬다. 술자리에서 젊은이들에게 손수 술을 따라 주시는 분이었고, 어느 날 임권택 감독님과 함께 자리한 식당에서 “이런 건 늙은이에겐 필요 없으니 젊은이가 먹어야 한다”며 좋은 음식을 내 앞으로 밀어 주시는 분이었다. 선생은 기억도 못하실 추억들이 얼마나 많겠는가. 여기 일일이 옮겨 적지 못하는 것은 선생의 해학적이고도 풍성한 어휘들을 일일이 기억하지 못하는 때문이고 어리고 지혜가 부족하여 알아듣지 못한 탓이다.

선생은 ‘할미꽃은 봄을 세는 술래란다’를 통해 자신이 늙어 후대에게 지혜와 나이를 나누어 주는 어머니에 대해 생각하게 했고 영화와 함께 완성된 소설 ‘축제’로 삶과 죽음, 가족에 대해 생각하게 했다. 그러고 보니 내가 대학생이 되고 영화감독이 되는 사이 중요한 교차로엔 늘 선생의 소설이 있었던 것 같다. 그리고 어김없이 다른 세계를 일깨워 주셨다.

작년 임 감독님의 백 번째 영화 ‘천년학’(원작은 이청준의 단편소설 ‘선학동 나그네’)’의 촬영 현장에서 예전의 그 웃음으로 촬영을 지켜보시는 선생을 다시 뵐 수 있었다.

“제 팔자를 생각해 보면 당치도 않게 편한 세월이 너무 길었나 보아요.” 여전히 활기차고 온화하신 두 분을 보며 난데없이 서편제의 대사 한마디가 떠올랐다. 이야기를 찾아 고된 유랑을 멈추지 않으셨을 이 선생의 삶과 평생 영화를 찾아 떠나고 또 떠났을 임 감독님의 삶이 닮았다는 생각을 했다.

곧 ‘천년학’이 개봉된다. 언제나 임 감독님의 영화는 나에겐 회초리이고 내 영화 인생의 목표다. 더구나 이 선생과 다시 만나셨다. 두 거장이 이번엔 어떤 길을 떠나셨을지 그 길의 끝에서 어떤 아름다움과 지혜를 만나셨을지, 나는 소풍을 앞둔 어린아이처럼 설레는 마음으로 ‘천년학’을 기다린다.

김대승 영화감독

■ 이청준 씨 “김 감독은 진중한 사람”

“존경하는 사람이 너무 많다”며 망설이던 김 감독이 결국 ‘내 마음속의 별’로 소설가 이 씨를 꼽은 것은 물론 그를 좋아하기 때문이기도 하지만, 김 감독의 영화적 아버지인 임 감독에 대한 마음도 작용한 것 같았다. 그의 말 한마디 한마디에서 스승에 대한 사랑, 스승의 영화의 바탕이 된 원작자에 대한 경외감이 묻어났다.

얼마 전에 만난 임 감독에게 후배 김 감독에 대해 묻자 “기본기가 탄탄해 쉽게 흔들리지 않을 사람”이라며 제자 자랑이 대단했다.

이 씨에게도 김 감독에 대해 물어봤다. 그는 “‘축제’ 찍을 때만 해도 아주 앳된 얼굴이었는데, 참 말이 없는 사람이었다”며 “영화판의 ‘총대장’인 감독이 돼야 하는데 저렇게 얌전한 사람이 어떻게 감독을 하나 생각도 했지만(웃음) 원래 사람은 겉모습과는 반대의 것을 속에 담고 있기 마련”이라고 말했다. 이제는 국내 대표 감독으로 성장한 김 감독을 진중하고 예의바른 젊은이로 기억하고 있었다.

이 씨는 지난 한 해를 거의 ‘천년학’의 촬영장에서 살았다. “나이 든 양반들이 그렇게 고생하는 걸 보니 원작을 쓴 게 죄인 것 같았습니다.” 임 감독과는 경기 용인시의 같은 아파트 옆 동에 사는 막역한 사이다. 기자가 임 감독의 겸손하고 온화한 성품에 대한 얘기를 늘어놓자 그는 “어느 분야에서 ‘마스터’가 된다는 것이 꼭 일만 가지고 되는 게 아니다”라고 말했다. 이는 이 씨에게도 똑같이 해당되는 말일 터이다.

그는 바람이 많이 불고 추웠던 날, ‘천년학’ 촬영장(전남 장흥군)에 김 감독을 비롯한 젊은 감독 여러 명이 서울에서 내려와 돕는 걸 인상 깊게 봤다고 전했다. “김 감독이 쓴 글에서 ‘이모’를 ‘임모’로 바꿔도 비슷한 얘기가 될걸요. 거 참… 부럽습디다.”

채지영 기자 yourcat@donga.com

Net books

-

오늘의 운세

구독

-

조영준의 게임 인더스트리

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

바이든 “이스라엘 ‘3단계’ 새 제안 내놔…전쟁 끝낼 시간”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘이재명당’ 만들려고 당헌 또 뜯어고치는 민주당[사설]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

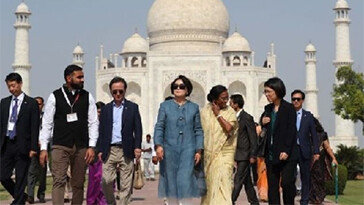

“김정숙 인도 순방, 기내식 비용만 6292만 원”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[Net Books]'밀레니엄 리더'](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0