순간 ‘왜 강위원장은 이 음악을 휴대전화 신호음으로 선택했을까?’라는 생각이 들었다. 베토벤을 좋은 작곡가의 전범으로 여기기 때문에? ‘엘리제…’가 작지만 나무랄 데 없는 작품이어서?

그런 것도 이유일 것이다. 그러나 또다른 이유가 있지 않았을까. ‘엘리제…’의 첫부분은 소나타 ‘열정’이나 ‘템페스트’의 끝악장처럼 오른손의 선율과 왼손의 분산화음(分散和音)이 대화하면서 진행된다. 한번에 두 가지 이상의 소리를 낼 수 없는 휴대전화 신호음으로서는 이상적인 것이다.

‘엘리제…’ 와 같은 몇 가지 예를 제외하면, 우리가 휴대전화에 집어넣는 음악의 대부분은 선율만 들어있고 화음이 없는 ‘반쪽’의 음악이 될 수 밖에 없다. ‘엘리제…’ 보다 신호음으로 더 적당한 음악을 꼽자면 기자 옆자리에 앉은 철학박사 김형찬기자가 사용하는 바흐의 건반악기를 위한 프렐류드 1번을 들 수 있다. 이 음악은 시종일관 ‘도미솔도미솔도미…’와 같은 분산화음으로 이어지기 때문에 휴대전화로도 화음 진행의 아름다움을 충분히 즐길 수 있다.

베토벤도 바흐도 싫다면? 차라리 ‘밀양 아리랑’이나 ‘군밤타령’ 같은 우리 노래가 더 낫다고 할 수 있다. 우리 음악은 원래 ‘화음’의 개념이 없어 단선율(單旋律)로 족하기 때문이다. 우리 음악을 낮춰보고자 하는 말이 아니다. 원래 두 가지 음 이상을 동시에 어울리게 하는 화음 또는 화성(和聲)이란 유럽인의 고유한 발명품이었다.

화성이 태어난 계기는 우연에 가깝다. 어느 세계에나 음치는 있기 마련이다. 남들이 똑같이 부르는 노래를 자기만 다른 음높이로 부르는 사람도 있다. 중세 수도사들 가운데도 그런 사람이 있었나보다. 그런데 수도사들은 이 음치 수도사가 다른 음높이로 꿋꿋이 자기 노래를 이어나가면 어쨌거나 듣기 좋을 때가 있다는 것을 발견했다. 이렇게 해서 화성음악의 효시인 ‘2성 오르가눔’이 태어나게 된다. 이런 음악이 어떻게 들렸을까 궁금한 사람은, 런던 국회의사당에 가서 정오에 울려퍼지는 2성의 종소리를 들어보시라.

나아가 서양의 음악가들은 완전히 다른 두 선율도 면밀히 계산해서 노래하면 근사하게 들린다는 것을 발견하게 됐다. 17세기 경에는 라모에 의해 오늘날과 별다르지 않은 고전 화성학 체계가 완성됐고, 이것이 서양음악과 다른 문화권의 음악을 구별짓는 가장 큰 차이를 이루게 됐다. 서양에 플루트가 있으면 우리에겐 젓대가 있고, ‘도레미파…’가 있으면 우리에겐 ‘궁상각치우’가 있다. 그러나 소프라노 테너 앨토 베이스에 대응시킬 수 있는 개념은 우리에게도, 중국에도, 이란에도, 잉카에도 없다.

화성의 발명은 음악 텍스트의 정보량을 폭발적으로 증대시켰고, 서양음악의 논리적 발전에 결정적 기여를 했다. 그렇다면 화성은 서양음악에 득만 되었을까? 꼭 그렇지만도 않았다. 소리끼리의 어울림을 중시하게 된 서양음악은 소리 하나하나를 꾸미는 데는 소홀해질 수 밖에 없었다. 20세기에 들어와 서양음악가들이 개별음을 중시하게 되고, 특히 개별음의 음높이를 미세하게 바꾸거나 섬세한 장식을 붙이는 한국 전통음악의 가능성에 주목하게 된 것도 이런 이유에서였다.

<유윤종기자>gustav@donga.com

김진엽

구독-

‘그린스완’ 시대, 숲이 경쟁력이다

구독

-

글로벌 이슈

구독

-

손효림의 베스트셀러 레시피

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

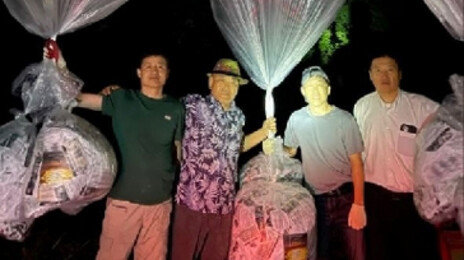

탈북민단체 “오늘 새벽 포천서 대북전단 20만 장 살포”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

유은혜 前부총리 남편 숨진 채 발견

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

CJ-신세계, 물류-유통 동맹 “쿠팡-알테쉬 넘는다”〈알리-테무-쉬인〉

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[김진엽의 이미지로 보는 세상]맥주광고에 맥주가 없다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)