공유하기

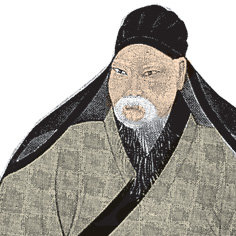

[책갈피 속의 오늘]1805년 연암 박지원 사망

-

입력 2007년 10월 20일 03시 09분

글자크기 설정

인간과 우주의 질서를 논하던 당시 주류층의 학문 풍토를 뒤로 하고 ‘이용후생(利用厚生)’을 추구했던 연암 박지원이 청나라의 수도 연경(燕京)을 다녀와 남긴 소감이다.

외양간부터 거름더미까지 법도 있게 정돈된 청나라의 모습에서 충격을 받은 그는 조선 선비들 사이에 유행하던 청나라 배척 풍토, 소중화(小中華) 의식, 북벌론 등의 허구성을 꼬집고 실질 생활에 도움이 되는 학문을 할 것을 주창했다.

청나라에서 길을 가던 농부와도 필담을 나누며 농사 방법을 배울 정도로 세밀하게 중국을 관찰한 그는 조선에 와서도 벼농사, 누에치기, 나무 가꾸기 등의 사업을 벌이고 연구했다. 또 지방 수령을 하며 얻은 경험으로 기후와 땅의 성질에 따라 농사짓는 방법을 적은 ‘과농소초’ 등 실용서적들을 쓰는 한편 명분만 앞세우는 사대부들의 허위를 꼬집은 ‘양반전’ ‘호질’ 등의 풍자소설도 썼다.

나라가 흥하기 위해서는 청나라의 앞선 문물들, 특히 상업, 역참과 시장, 교통의 발달, 각종 건축물과 기계류, 벽돌의 사용법 등에 이르기까지 배워야 할 것은 하나도 빠뜨리지 않고 보고 배워야 한다고 역설했다.

그러나 그의 사상은 당대 주류 선비들에게서 외면당했고 책들은 ‘옛 성현의 글과 다르다’는 이유로 금서처분을 받았다. 심지어 연암의 친척인 박남수조차 “우리나라의 글을 저속하게 만든다”며 ‘열하일기’를 낭송하는 연암에게 촛불을 들고 달려들어 분서(焚書)를 시도하기도 했다.

1805년 10월 20일 연암이 세상을 떠나자 그의 처남 이재성은 제문을 통해 “보검이나 큰 구슬은 시장에서 살 수 없는 법이고 하늘이 내린 글이나 신비한 비결은 보통의 책 상자 속에 있을 턱이 없다”며 당대 빛을 보지 못한 그의 재능을 안타까워했다.

연암의 대표작 ‘허생전’의 결말 부분에는 ‘청나라를 칠 방도를 알려 달라’며 찾아온 어영대장 이완이 사대부로서의 체면과 예법을 앞세워 허생의 계략을 거부함에 있어 허생이 받아치는 대목이 나온다.

“장차 말 타기, 칼 치기, 창 찌르기, 활 당기기, 돌팔매질을 익혀야 하거늘 그 넓은 소매를 고칠 생각은 하지 않고 예법만 찾는가?”

이완에게 호통 치며 칼을 들고 달려들던 허생의 모습은 민생을 외면하고 비현실적 명분에 매몰된 유생들에게 달려들고 싶었던 박지원 그 자신의 투영이었으리라.

유성운 기자 polaris@donga.com

베링해협 횡단 >

-

사설

구독

-

알쓸톡

구독

-

인터뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[베링해협 횡단/2월20일]“내일 라블렌티야로 떠난다”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2007/02/21/7000436.1.jpg)

댓글 0