공유하기

[800만 베이비부머, 그들이 떠난다]<中>불안한 노후

-

입력 2005년 11월 2일 03시 08분

글자크기 설정

건설회사에 다니던 이 씨가 회칼을 잡기 시작한 건 올해 2월부터. 캐나다 이민을 결정한 뒤 먹고살 길을 찾은 게 일식 요리사였다. 5년 전 현지로 조기 유학을 간 아들이 지난해 밴쿠버에 있는 대학에 입학하자 고생이 끝난 것 같았다. 하지만 작년 말 강원도 현장사무소로 발령 나자 회사에 더 있기가 어려워졌다.

가진 건 아파트 한 채와 상가 등 부동산 자산 8억여 원. 사업을 하자니 돈이 모자라고 아무 일이나 하고 살자니 주변의 시선이 부담스러웠다. 캐나다에 있는 아내와 아들이 “이럴 바엔 여기서 함께 살자”고 했을 때 처음엔 “속 모르는 소리”라고 쏴붙였다. 쉰이 다 된 나이에, 말까지 안 통하는 곳에서 인생을 새로 시작한다는 건 상상도 못할 일이었다.

하지만 아무리 생각해도 뾰족한 수가 없었다. 결국 ‘남모르는 곳에서 조용히 사는 게 낫겠다’고 생각하고 이민을 결정했다.

“지금도 이 결정이 옳은지 하루에 열두 번도 넘게 고민합니다. 경력이 없기 때문에 현지 일식집에서 한 달에 150만 원 정도 받을 것 같은데 걱정입니다.”》

베이비 부머들의 가장 큰 고민은 퇴직 후 먹고살 길이 없다는 것. 어느 세대보다 많은 돈을 벌고 있으면서도 정작 노후 대비는 취약하다는 게 전문가들의 견해다.

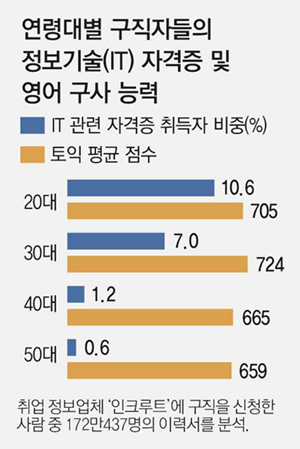

영어에 약하고 컴퓨터에 익숙하지 않아 자기만의 전문 영역이 없으면 재취업이 어렵다는 것도 베이비 부머들의 불안감을 키우는 요인이다.

○ 자녀 교육비 쏟아 붓느라 재산 못 모아

통계청의 올해 2분기(4∼6월) ‘근로자 가구 월평균 가계수지’에 따르면 베이비 부머에 속하는 40∼44세(가구주 기준)의 소득은 334만 원, 45∼49세는 332만 원으로 어느 연령대보다 높다.

하지만 금융·부동산 자산 증감액을 감안한 총수입은 40∼44세가 698만 원, 45∼49세는 687만 원으로 35∼39세의 703만 원보다 오히려 낮다.

베이비 부머들의 월급이나 사업 소득은 이후 세대보다 높지만 자산 축적에서는 별 차이가 없는 셈이다.

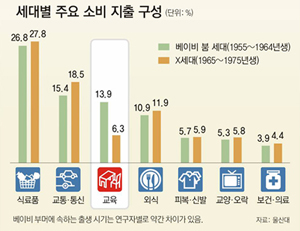

울산대 허은정(許恩禎·가정복지학) 교수는 “베이비 부머들의 자산 축적이 부실한 이유는 한창 일할 시기에 외환위기를 맞은 데다 자녀 교육비 지출이 다른 세대보다 월등히 많기 때문”이라고 분석했다.

자녀 교육을 위해 서울 강남 아파트 붐을 일으킨 세대라는 점에서 교육비에 눌려 자산을 축적할 여유가 상대적으로 적었다는 것.

실제로 베이비 부머들의 항목별 소비 비중을 조사한 결과 전체 지출의 13.9%가 교육비로 쓰였다. 식료품과 교통·통신 항목에 이어 3번째다. 반면 허 교수가 X세대로 분류한 1965∼1975년생의 교육비 지출 비중은 6.3%에 불과했다.

X세대의 자녀들이 아직 어려 교육비가 덜 든다는 점도 있지만 광복 후 처음으로 체계적인 교육을 받고 자란 베이비 부머들이 자녀 교육에 상대적으로 더 집착하고 있기 때문이라는 게 허 교수의 설명이다.

○ “회사 오래 붙어 있는게 노후대책”

베이비붐 세대는 재취업 경쟁력도 취약하다.

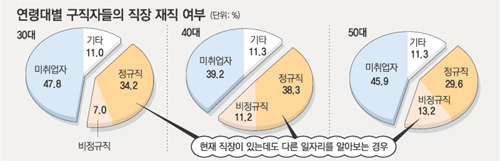

취업 정보업체인 ‘인크루트’에 등록한 250만 명 가운데 구체적인 이력서가 있는 172만여 명을 분석한 결과 40대(8만9333명)의 49.5%는 현재 직장(비정규직 포함)이 있는 상태에서 다른 일자리를 알아보고 있는 것으로 나타났다.

하지만 이들 중 정보기술(IT) 관련 자격증 소지자는 1.2%로 30대(7%)에 크게 뒤진다.

토익(TOEIC) 점수도 40대는 평균 665점으로 50대(659점)와 별 차이가 없다. 20대와 30대는 700점이 넘는다.

일정한 노후 소득을 기대하기도 어렵다. 삼성생명의 연금 가입자(상품명 삼성연금) 가운데 40대는 전체의 32.5%로 30대(33.2%)보다도 낮다. 이를 더욱 세분하면 30대 초반 가입자가 가장 많고 이후부터 줄어드는 것으로 조사됐다. 정작 자신의 노후는 돌보지 않은 셈이다.

작년 말 대기업 이사가 된 정모(45) 씨는 “부장 때까지 모은 돈이 전세금 3억 원과 현금 1억 원 정도”라며 “회사에서 민간 보험사에 넣어주는 연금이 있지만 월 불입액이 5만 원에 불과해 믿을 게 못 된다”고 말했다.

그는 또 “현실적인 노후 대책이라고는 회사에 오래 붙어 있는 것뿐”이라며 “친구들끼리 모이면 ‘오래 살면 걱정’이라는 푸념이 많다”고 덧붙였다.

통계청에 따르면 45세의 기대 여명(더 살 수 있는 나이·2002년 기준)은 33.99년으로 8년 뒤인 53세에 은퇴하더라도 약 26년간 노후 생활을 해야 한다.

미국계 헤드헌팅 회사인 MRI월드와이드의 이중용(李仲龍) 이사는 “베이비 부머들은 다른 세대보다 치열한 경쟁 속에서 성장한 만큼 진취적이고 적극적이며 업무 적응도 빠르다”면서 “하지만 나이를 우선하는 한국의 기업 풍토에서 재취업이 어려운 게 아쉽다”고 말했다.

고기정 기자 koh@donga.com

▼“컴퓨터라도 제대로 배워둘걸…”▼

|

■ 마지막 아날로그 세대

“보고서가 엉망이라면서 상사가 제 앞에서 200쪽이나 되는 보고서를 찢어버렸습니다. 그걸 일일이 다시 타자기로 치느라 뜬눈으로 며칠 밤을 지새웠죠.”

베이비붐 세대로 태어나 현재 모 기업 팀장을 맡고 있는 정모(45) 씨는 영락없는 ‘아날로그 세대’다.

1986년 입사한 그는 대학 시절 컴퓨터는커녕 워드프로세서도 만져보지 못했다. 타자기를 두드리고 틀리면 하얀 수정액을 이용하는 것이 고작이었다. 회사에서 타자를 치는 여직원은 항상 ‘여왕’ 대접을 받았다.

하지만 세상은 빠르게 변했다. 그는 입사 10년 차였던 1995년 까마득한 후배가 현란한 그래픽을 동원해 컴퓨터 프레젠테이션을 했을 때의 충격을 잊지 못한다. 정 씨는 “너무나 신기해 몇 번이나 술을 사주면서 후배에게 컴퓨터를 가르쳐 달라고 졸랐다”고 말했다.

베이비 부머들은 ‘최후의 아날로그 세대’다. 정보화 시대에서 퇴출도 빨리 당하고 퇴직 후에도 재취업 가능성이 떨어질 수밖에 없다.

이는 디지털 기술의 발달 역사를 보면 드러난다.

1980년대 후반 처음으로 국민보급형 컴퓨터가 등장했을 때 베이비붐 세대의 나이는 30대로 접어들기 시작했다. 대학을 졸업하고 사회에 진출한 다음이다.

1990년대 중반 PC통신이 유행하고 곧이어 초고속 인터넷이 나왔을 때 이들은 회사에서 팀장, 차장급으로 올라섰다. 학교에서부터 컴퓨터를 익힌 후배들과 경쟁이 안 되는 게 당연했다.

전문가들은 디지털 디바이드(Digital Divide·정보화 격차)의 연령 경계점을 베이비붐 세대와 386세대 사이로 보고 있다.

고려대 박길성(朴吉聲·사회학) 교수는 “새로운 문화가 나타났을 때의 중압감은 일반적 현상이지만 베이비붐 세대는 386세대가 빠르게 디지털 문화에 적응하면서 정보화에 대한 강박관념을 더 갖게 됐다”고 진단했다.

한국인터넷진흥원이 지난해 12월 전국 1만7535명을 대상으로 조사한 결과 연령대별 인터넷 이용률은 6∼19세가 96.2%로 가장 높았고, 20대(95.3%), 30대(88.1%) 등의 순이었다. 반면 40대와 50대의 인터넷 이용률은 각각 62.5%, 31.1%에 머물렀다.

그러나 베이비 부머들은 적응력이 뛰어나다.

한국정보문화진흥원 고정현(高定鉉) 정책기획팀장은 “베이비 부머들은 비록 직장에서 컴퓨터를 처음 접했지만 정보화의 이로움을 충분히 알고 있는 세대”라며 “이들이 노인이 되면 현재 한국의 세대 간 정보화 격차는 상당 부분 해소될 것”이라고 말했다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘219만원’ 기뢰 1발로 세계 석유공급 20% 차단 가능

-

2

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

3

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

4

안보인다 했더니…“이란 모즈타바 공습 첫날 다리 부상, 은신중”

-

5

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

6

年 100발도 못만드는 토마호크, 수백발 쏟아부어…美 무기부족 우려

-

7

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

8

“구리 돈 된다”…교량 254곳 돌며 이름판 850개 떼어 판 40대

-

9

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

10

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

4

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

9

[오늘과 내일/문병기]국민의힘, 부정선거 음모론과도 절연해야

-

10

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

트렌드뉴스

-

1

‘219만원’ 기뢰 1발로 세계 석유공급 20% 차단 가능

-

2

뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치

-

3

쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

-

4

안보인다 했더니…“이란 모즈타바 공습 첫날 다리 부상, 은신중”

-

5

“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

-

6

年 100발도 못만드는 토마호크, 수백발 쏟아부어…美 무기부족 우려

-

7

“이 시국에 1700원대…돈쭐내자” 착한 주유소 응원

-

8

“구리 돈 된다”…교량 254곳 돌며 이름판 850개 떼어 판 40대

-

9

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

10

[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가

-

1

“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물

-

2

‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세

-

3

[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출

-

4

韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치

-

5

[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판

-

6

용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지

-

7

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

8

張, 이틀째 ‘절윤 동의’ 침묵… 개혁파 “진정성 보일 인사조치를”

-

9

[오늘과 내일/문병기]국민의힘, 부정선거 음모론과도 절연해야

-

10

정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0