공유하기

中企 30% “중견기업 안되려고 꼼수 부린 적 있다”

- 동아일보

글자크기 설정

■ 전경련 279곳 조사

국내 중소기업은 근로자 수 300명, 자본금 80억 원을 넘어서는 순간 정부로부터 받았던 각종 중소기업 지원은 사라지고 부담이 크게 늘어난다. 이 때문에 중소기업 10곳 중 3곳은 회사를 쪼개거나 사업장을 해외로 옮기는 등 ‘꼼수’를 부린 경험이 있는 것으로 나타났다. 중견기업으로의 성장을 회피하려는 일종의 ‘피터팬 증후군’이다.

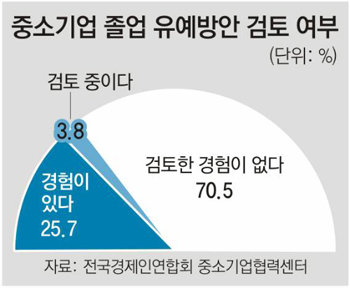

전국경제인연합회 중소기업협력센터가 중소기업에서 중견기업으로 넘어갔거나 넘어갈 예정인 279개 제조업체를 조사한 결과 29.5%가 중소기업 지위를 유지하기 위해 인위적 구조조정 등을 통해 졸업기준을 회피한 경험이 있거나 검토 중인 것으로 나타났다. 아직 중소기업 자격을 유지하고 있는 기업(74개사) 중에서도 향후 졸업기준을 충족한다면 ‘중견기업으로의 성장에 주력하겠다’(25.6%)는 곳보다는 ‘구조조정 등으로 중소기업 잔류를 추진하겠다’(27.2%)는 곳이 더 많았다.

이들이 중소기업 졸업기준을 회피하기 위해 가장 많이 쓰는 방법은 ‘분사, 계열사 신설’(38.8%), ‘임시근로자 확대로 상시근로자 수 조정’(29.0%), ‘사업부문 매각, 매출 조정 등 외형 확대 포기’(16.1%), ‘생산기지 해외 이전’(12.9%,) 등이었다.

전자제품 제조업체 E사는 상시근로자 수를 줄이기 위해 해외법인을 만들었다. 이 회사의 매출은 2007년 380억 원에서 지난해 700억 원으로 320억 원 늘었다. 매출이 84.2% 늘었는데도 이 회사의 종업원은 같은 기간 249명에서 255명으로 6명 늘어나는 데 그쳤다. 상시근로자 수에 해외법인의 종업원이 합산되지 않는 점을 이용해 해외법인을 설립한 것이다.

중소기업이 졸업을 유예하려는 가장 큰 이유는 정부 지원은 줄고 부담은 늘기 때문이다. 전익주 전경련 중소기업협력센터 팀장은 “중견기업이 되는 순간 160여 개 지원이 사라지고 대기업 집단으로 지정되면 34개 법령에 근거한 84개의 새로운 규제가 적용된다”고 설명했다. 실제 응답 기업의 47.1%가 ‘지원 혜택이 줄고 규제 부담이 늘어나는 등 제도적 애로가 있다’고 했고 ‘내수시장의 과당경쟁’(30.6%)과 ‘해외시장의 낮은 구매 수요’(15.3%) 등을 이유로 꼽은 업체들도 있었다.

응답 기업들은 중소기업들이 중견기업으로의 성장을 회피하는 현상을 개선하기 위한 최우선 정책과제로 ‘성장동기 고취를 위한 중견기업 육성 방안 강구’(40.7%)를 요구했다. 프랑스의 경우 중소기업뿐 아니라 중견기업에도 정부가 보증과 수출보험을 지원하고 있다. 중견기업 육성 방안에 중소기업 재정계획 예산의 7%(약 4조 원)을 배정하기도 했다.

김지현 기자 jhk85@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

3

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

4

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

5

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

6

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

7

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

8

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

G마켓, ‘스타배송’ 경쟁력 키운다… 풀필먼트 협력사에 ‘위킵’ 신규 선정

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

8

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

트렌드뉴스

-

1

“핵폭탄 11개분 우라늄 제거” 美항공기 100대-2400명 투입하나

-

2

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

3

‘도쿄의 기적’ 韓, 경우의 수 뚫고 17년만에 WBC 8강

-

4

쇼핑몰 3층서 화분 투척 아찔…웃으며 달아난 범인 정체는?

-

5

‘음주운전’ 배성우, 영화 7년만의 개봉에 고개 숙였다…“다시한번 사과”

-

6

주변 ‘이런 사람’ 있으면 빨리 늙는다…부모·자식이 골칫거리? [노화설계]

-

7

“175명 폭사 이란 초교 인근, 美토마호크 추정 미사일 떨어져”

-

8

한동훈 자객이 장예찬? 부산 북구갑 4자 대결 구도 펼쳐지나[정치를 부탁해]

-

9

미군 유해 송환식서 흰색 야구모자 쓴 트럼프, 부적절 논란

-

10

G마켓, ‘스타배송’ 경쟁력 키운다… 풀필먼트 협력사에 ‘위킵’ 신규 선정

-

1

국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

-

2

의총서 침묵한 장동혁…‘절윤 결의문’엔 “총의 존중”

-

3

[천광암 칼럼]“尹이 계속했어도 주가 6,000”… 정말 가능했을까

-

4

李 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 개혁은 안돼”…추미애 법사위 겨냥?

-

5

빗장풀린 주한미군 무기 차출… “통보-협의 절차도 축소할듯”

-

6

李 “정유사·주유소 담합과 매점매석, 이익의 몇배로 엄정 제재”

-

7

성토 쏟아져도 침묵한 장동혁, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

8

이란 “최고지도자로 모즈타바 선출”…美와 화해 멀어졌다

-

9

“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

-

10

마감까지 공천신청 안한 오세훈… 吳측 “중대결단 배제 안해”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0