공유하기

법원, 3조원대 KIKO 소송 내달 첫 선고

- 동아일보

-

입력 2009년 12월 11일 03시 00분

글자크기 설정

본안 소송 내달 첫 선고

삼성전자 등에 프레스 금형을 납품하는 T사는 직원이 14명뿐이지만 2007년 74만 달러 상당의 금형을 수출하는 등 매년 25억 원 안팎의 매출을 올리는 작지만 강한 기업이었다. 하지만 2007년 멕시코에 공장을 짓기 위해 외환은행으로부터 대출을 받으면서 상상도 못한 암초에 부딪히게 됐다. 대출에 대한 고마움의 표시로 당시 잘 이해되지도 않은 환헤지 상품인 ‘키코(KIKO)’를 은행의 권유로 선뜻 가입한 것.

이 상품은 환율이 937원을 기준으로 ±30원 한도 내(907∼967원)에서 움직이면 약정한 환율로 2008년 한 해 동안 분기마다 30만 달러씩을 팔아 환율 변동에 안정적으로 대처하는 구조였다. 하지만 환율이 상·하한을 벗어나면 불리한 환율로 2배인 60만 달러를 팔아야 해 위험도 매우 컸다. 이 회사 사장인 박모 씨는 상품에 대한 설명을 제대로 듣지 않은 채 키코에 가입했고 2008년 초부터 불어닥친 환율 급등으로 1분기부터 엄청난 환차손을 입게 됐다.

설상가상으로 지난해 중국 금형 업체의 약진으로 수출액이 절반으로 줄어든 상황. 은행의 달러 매도 압력은 거세졌고 박 사장은 중소기업 유동성지원 프로그램(패스트트랙)을 통해 4억 원가량의 빚을 내 손해를 감수한 채 약정한 달러 매도에 나섰다. 이렇게 박 사장이 입은 키코 손실액은 지난해 5억1000만 원. 회사 연간 순익의 10배에 달하는 규모였다. 결국 박 사장은 “은행이 제대로 설명도 안 하고 키코를 팔았다”며 은행을 상대로 부당이익금 반환 소송을 냈고 10일 증인으로 법정에 섰다.

이 회사처럼 키코 손실 때문에 은행과 법정다툼을 벌이고 있는 소송은 200여 건이다. 현재 서울중앙지법 민사합의21부는 이 가운데 40여 건을 맡고 있다. T사 등 15건에 대해 이달 24일까지 재판을 마치고, 이르면 내년 1월 14일과 21일 차례로 판결을 선고할 계획이다, 총 피해액만 4조 원에 달하는 키코 본안 소송의 첫 선고가 내려지는 것이다.

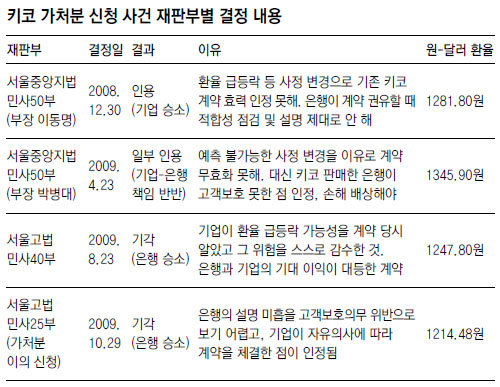

당장의 급한 피해를 막기 위해 본안 판결이 나기 전까지 키코의 효력을 정지시켜 달라고 요청한 가처분 사건은 대부분 마무리됐다. 지난해 말 첫 가처분 사건에서 서울중앙지법 민사50부(부장판사 이동명)는 기업 측의 주장을 받아들여 키코의 효력을 중지시켰다. 당시는 세계적 금융위기로 경기가 악화됐고 환율도 급등해 키코에 가입한 기업들의 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있을 때였다.

하지만 최근 들어 환율이 안정되고 키코 상품에 대한 다양한 연구결과가 나오면서 법원의 판단은 점차 은행 쪽으로 기우는 분위기다. 올해 8월 서울고법 민사40부(수석부장 이성보)는 키코 가처분 신청 항고심(2심)에서 처음으로 기업의 주장을 기각하고 은행의 손을 들어줬다. 은행이 상품 설명에 미흡한 면이 있었다 해도 불법행위로 보기는 어렵고, 기업들이 자유의사에 따라 계약을 맺은 점이 인정된다는 것이다.

이종식 기자 bell@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

5

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

‘아파트’로 무대 연 그래미 시상식, ‘골든’으로 혼문 닫았다

-

10

“떠난 뒤 빈소 찾는 건 허망… 생전에 ‘고마웠다’ 말 나눴으면”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

7

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

10

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

5

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

‘아파트’로 무대 연 그래미 시상식, ‘골든’으로 혼문 닫았다

-

10

“떠난 뒤 빈소 찾는 건 허망… 생전에 ‘고마웠다’ 말 나눴으면”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

7

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

10

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0