지방축제 무대에 심심치 않게 등장하는 이름 가운데 '메리제인'이라는 여성 4인조 밴드가 있다. 올해는 유달리 강원도에서 무대가 많이 열렸는데, 웬만한 강원도 행사포스터에는 메리제인을 포함해 우리나라 여성밴드의 이름이 여럿 등장했다. 신선한 충격이었다.

■ 한국에서도 본격적인 '여성 록밴드'의 물결이

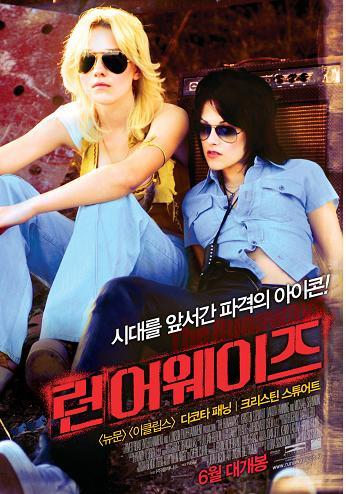

게다가 제작자가 실제 그 팀의 기타리스트였던 조안 제트(Joan Jett)였다. 그녀의 생생한 경험이 녹아있는 이 영화 속에는 여성밴드 멤버들 사이의 밀고 당기기가 비교적 자세하게 나와 눈길을 끈다.

이 밴드의 최대 히트곡은 1982년에 발표한 'I love rock'n roll'이다. 7주간 빌보드 싱글 차트 정상을 차지했던 노래다. 유명세를 지닌 밴드에 어찌 다양한 사건 사고가 없었으랴. 이들이 10대와 20대 초반에 활동하며 겪었던 일들을 비교적 차분하게 스크린 속에 풀어내 호평을 받았다.

이른바 '뜬 밴드'의 내부에는 팬들이 알지 못하는 양자대립관계가 형성되기 마련이다. 비틀스만 해도 존 레넌과 폴 매카트니의 주도권 경쟁이 얼마나 치열했던가? 그런 이글거리는 시기심과 열등감의 대폭발 속에도 히트곡을 만들어내고 후대 팬들까지 열광시킬 뒷담화를 배출하며 부와 명예를 거머쥐는 문화 권력이 되어가기 마련이다.

물론 '런어웨이즈'의 이야기 역시 록밴드들 사이에서 흔히 얘기되는 그런 수준의 뒷담화에 지나지 않을 수 있다. 비틀스는 물론이고 핑크플로이드도 그러했다. 최고 인기 멤버 자리를 놓고 서로 티격태격하는 모습은 흥미롭기 그지없다.

예술가란 본디 '제 잘난 맛에 사는 사람'일 수밖에 없다. '런어웨이즈'라는 밴드의 보컬인 체리커리와 기타리스트 조안제트 사이에도 분명 인기 차이가 있었을 테고, 지향하는 음악세계 또한 달랐을 것이다. 그런 결과로 서로를 향해 불러댄 애증의 노래가 대중에게 사랑을 받은 셈이다.

■ 멤버들 간 치열한 경쟁 속에 좋은 음악이 나오기 마련

영화초반에 등장한 '런어웨이즈'의 매니저이자 스승인 음악PD 킴 파울리는 그녀들에게 미칠 듯이 충만한 에너지를 주입해 당대의 펑크정신을 확고하게 심어놓는데 성공한다. 이런 과정은 기존의 음악을 모조리 쓸어낸 후 시행하는 재건축에 가깝다. 이른바 아이돌 밴드에 이 같은 훈련이 가능했다는 것만으로도 감탄할만하다.

국내에서 활동하는 여성밴드의 경우 실제 연주가 가능한 이들은 열손가락에 꼽을 정도로 수가 적지만 1990년대에 비해서는 양적 질적으로 확실하게 성장한 것만은 확실하다.

사실 동양의 여성 밴드는 상당한 핸디캡을 안고 출발한다. 대중음악에서 사용되는 악기(기타, 베이스, 드럼 등) 대부분이 서양에서 출발한 악기로 비교적 자그마한 동양여성의 체형을 고려하지 않아 일단 배우기가 어렵기 때문이다. 그 악조건을 뚫고 무대로 올라가는 여성밴드를 보면 도대체 어떤 영향을 받아, 무엇을 목적으로 밴드생활을 시작했는지 궁금하지 않을 수 없다.

물론 이들의 출발점에는 상당한 공통점이 있었다. 음악을 돈 주고 배우는 세대이다 보니 혹시나 취미로 시작했을 것 같지만, 꼭 그런 것은 아니었다. 80%이상이 교회 활동을 통해 자연스럽게 밴드의 꿈을 키웠다는 것이다. 출발이 어떤 음악인지가 중요하지 않고 지금 현재 한국 대중음악계의 당당한 프로연주자로 자기만의 이야기들을 풀어나가고 있다는 점이 존경할만하다.

■ 아직은 '우물 안의 개구리'에 불과한 국내 여성밴드

그런데 이렇게 얼마 안 되는 여성밴드이지만 이 안에서도 텃세나 보이지 않는 벽이 간간히 느껴지기도 하다.

우선 여성밴드 사이에서 뚜렷한 소통의 기운이 느껴지지 않는다는 점이다. 워낙 숫자가 적어서 그럴 수도 있지만 본능적으로 거친 남성 음악인들 틈바귀에서 조금은 방어적으로 활동할 수 밖에 없어서 그럴 수도 있겠다.

앞서 언급한 1970년대 '런어웨이즈' 역시도 다양한 편견에 시달려야 했다. 특히 그녀들이 엄청난 음악적 성과나 혹은 실험적인 퍼포먼스를 보여주었기 때문에 인기를 얻었다기보다는 '예쁘장한 여성'이 '거친 록음악'을 했기 때문에 대중의 관심을 끌었다는, 편견 아닌 편견이 존재한다는 것은 주지의 사실이다.

그 당시에도 런어웨이즈 역시도 "오! 이건 뭐야. 처음 보는 건데"라는 신선한 이미지로 관심을 끌었고, 그 반응을 적극적으로 활용한 프로듀서의 고집으로 이른바 역사를 창조해간 것이다. 그러나 예상외로 '런어웨이즈'를 통해 귀로 듣는 음악의 시대에서 눈으로 보는 음악시장이 만들어진 것은 그녀들이 의도한 바는 아니었지만 어찌됐건 중대한 역사의 발자국이 됐다.

물론 그런 선배들의 '우연'을 억지로 따라한다고 해서 쉽게 반복될 수는 없을 것이다.

그러나 시꺼먼 남자 뮤지션의 무대가 끝나고 한 송이 장미처럼 무대에 등장한 여성밴드에게 시선을 주지 않을 관객은 없다. 그러나 화젯거리란 한순간의 즐거움이고 음악성이란 영원한 것이다.

부디 우리나라에도 막 꽃을 피우는 젊은 여성밴드들이 화려한 무대의상 보다는 치열한 음악성으로 팬들에게 오래오래 사랑받기를 기대해 본다. 물론 필자 역시도 열심히 응원할 것이다.

김마스타 / 가수 겸 음악칼럼니스트 sereeblues@paran.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![‘태권도 전설’ 정국현 “60대는 발차기 하기 좋은 나이”[이헌재의 인생홈런]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125137564.16.thumb.jpg)

‘태권도 전설’ 정국현 “60대는 발차기 하기 좋은 나이”[이헌재의 인생홈런]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

주차로봇 시대 열린다… 내달 빌딩에 첫 도입

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[셀프건강진단]손에 힘이 빠지면서 물건을 떨어뜨리곤 한다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125069604.1.thumb.jpg)

댓글 0