현존하는 세계 최대의 도서관인 미국 의회도서관 역시 ‘모든 정보는 의회로’라는 기치 아래 모든 출판사가 의무적으로 책을 납본하도록 했다. 미국 의회도서관을 모델로 설립된 국회도서관이 설립 반세기를 맞았다. 서울 여의도 국회의사당 옆에 자리잡고 있는 국회도서관은 이 땅의 지식 총보관소가 되고 있는가.

1층 중앙홀. 종이카드가 들어 있는 서지목록함은 찾아볼 수 없고 검색용 컴퓨터만 수십대 놓여 있다. 컴퓨터 앞에 앉아 석박사 학위논문 항목을 클릭한 후 기자의 이름 석자를 입력했다. 국회도서관은 국내 대학의 석박사 학위논문을 전부 소장하고 있는 유일한 도서관이다. 기자의 석사 학위 논문도 컴퓨터 화면에서 원문까지 찾아볼 수 있었다.

다시 단행본 항목으로 들어가 기자가 번역한 책의 제목을 입력해 봤다. 이 책도 다행히 서고의 한 자리를 차지하고 있는 모양이다. 청구기호 등을 기입하고 열람을 신청했다. 대형병원 내 약국에서 볼 수 있는 것과 같은 전자 표시 장치가 대기번호와 대기시간 등을 알려줬다. 20분 정도 기다리니까 서고와 연결된 컨베이어시스템을 통해 신청한 책이 실려나왔다.

2층의 정기간행물실 등은 일반인도 자유로이 드나들면서 이용할 수 있는 곳이다. 1923년부터 발간된 미국 시사주간지 타임을 찾아보니 1934년 발행본부터 보관돼 있다. 이 잡지의 1934년 첫 호에는 독일의 아돌프 히틀러가 사진과 함께 시사 인물로 나와 있다.

단행본을 보관하고 있는 3, 4층의 서고로 들어섰다. 국내 출판사로부터 납본받은 단행본과 외국에서 수집한 책을 보관하는 곳으로 일반인은 드나들 수 없다. 간혹 책을 찾으러 온 사서나 사서보조원과 마주치긴 하지만 인적이 드문 산 속에 와 있는 것 같다. 낡은 책들이 풍기는 냄새와 햇살을 받아 피어나는 먼지는 책의 숲에 신비로운 분위기마저 더한다. 고함과 욕설이 난무하는 국회의사당 옆에서 이곳은 이질적인 장소다.

고대 그리스의 철학자 소크라테스는 ‘문자는 진리가 아니라 사이비 진리일 뿐’이라며 생각의 문자화를 경계했다. 그러나 생각은 끊임없이 문자로 기록됐고 도서관은 언제부터인가 진리의 보관소라는 신성한 이미지를 얻었다. 항구도시 알렉산드리아에서 밤길을 비춰주던 거대한 파로스 등대처럼 고대 알렉산드리아 도서관은 전 세계의 모든 책을 소장함으로써 진리의 등대가 되길 원했다.

아르헨티나 국립도서관장을 지낸 시인이며 소설가인 호르헤 루이스 보르헤스는 ‘바벨의 도서관’이란 짧은 글에서 이렇게 썼다. ‘도서관이 모든 책을 소장하고 있다는 게 공표됐을 때 사람들이 받는 첫 느낌은 엄청난 행복감이었다. 모든 사람은 손에 닿지 않는 곳에 숨겨져 있는 어떤 보물의 주인이 된 것 같은 기분에 사로잡혔다.’

실존주의 철학자 장 폴 사르트르의 ‘구토’라는 소설에는 제목이 A로 시작된 책부터 Z로 시작되는 책까지 모든 책을 읽겠다는 결심을 하고 도서관에서 알파벳 순서대로 책을 읽고 있는 한 독학자가 등장한다. 그 독학자는 책을 통해 우주와 세계를 남김없이 알기를 원했다.

19세기 초에 모습을 갖춰간 미국 의회도서관은 ‘모든 정보는 의회로’라는 보다 정치적이고 실용적인 기치를 내걸었다. 왕정 대신 대통령제를 택한 미국은 대통령이 ‘왕’이 되는 것을 견제하기 위해 의회만이 법률안 제출권을 갖도록 했다. 그러나 의원들은 전문성에 의해 선출되는 게 아니다. 따라서 전문성의 취약함을 보완해야 할 필요가 있었다. 그리하여 미국에서 생산된 책은 모두 의회로 들어오도록 하는 납본제도를 만들었다. 어떤 정보라도 입법과 관련이 없다고 미리 속단할 수 없다는 게 그 이유였다.

우리나라 국회도서관은 1952년 전쟁의 와중에 직원 1명과 장서 3600여권으로 초라하게 출발했다. 현존하는 최고의 서예가로 꼽히는 여초 김응현(如初 金膺顯·75) 선생이 최초의 유일한 직원이었고, 장서 중 1번을 부여받은 책은 에드워드 데이비슨의 ‘Some Modern Poets and Other Critical Essays’다.

국회도서관은 본래 의원들을 위한 도서관이다. 70년부터 32년째 국회도서관에서 근무하고 있는 송한건 입법정보심의관(57)은 “국회도서관이 현재 서울 태평로 시의회 자리에 있던 70년대 초 의원열람실을 가장 애용했던 사람으로 김대중(金大中) 대통령과 강신옥(姜信玉) 전 의원이 떠오른다”고 말했다. 국회도서관은 93년부터 20세 이상 모든 성인들에게 개방됐다.

|

국회도서관은 미국의 의회도서관, 일본의 국립국회도서관 등과 달리 국내의 유일한 국립도서관이 아니다. 국립중앙도서관이 행정부 산하에 따로 있다. 현재 장서 수는 국회도서관이 180만권, 국립중앙도서관이 450만권. 국회도서관은 어린이나 청소년용 책을 소장하지 않아 장서 수에서 국립중앙도서관에 크게 못 미친다. 그러나 국회도서관은 국내 석박사 학위 논문을 유일하고 완벽하게 소장하고 있고 신착자료에 대한 정리도 빨라 이용면에서는 가치가 높다.

국회도서관에 대한 불만은 주로 외국서적을 찾는 사람들의 입에서 나온다. 외국서적은 자체 수집이나 외국도서관과의 교환을 통해 들여온다. 그러나 사서들은 대개 문헌정보학 외에 다른 분야에 대한 지식이 별로 없다. 의원들을 위해 연구 조사 기능을 수행하는 14명의 연구원들이 각자의 전공분야에 대한 외서 정보를 제공하고 있지만 일부 사회과학 분야에 한정돼 있다. 해외자료관의 임무도 자료수집보다는 의원들을 접대하는 의전업무가 앞선다. 책을 구입하기 위한 예산도 충분하지 못하다.

국회도서관은 겉으로 보이는 사서보다 안에서 책을 수집하고 정리하는 사서들이 훨씬 많은 곳이다. 수집되는 자료는 해가 갈수록 기하급수적으로 늘어나고 있다. 새로운 분야도 속속 생겨나 이를 정리하는 작업도 배로 어려워진다. 국회도서관에서는 해마다 국가서지목록(국내에서 발간된 자료의 총목록)을 내고 있는데 전체 CD 2장 중 최근 5년의 자료가 CD 1장을 다 채울 정도다. 이런 속도로 자료가 늘어난다면 미국 사회학자 대니얼 벨의 말처럼 단 하나의 건물에 모든 기록을 보유하는 알렉산드리아 도서관의 이미지는 과거 인쇄시대의 슬픈 유적이 될지도 모른다.

국회도서관 역시 아날로그 도서관의 용량적 한계를 디지털 도서관으로의 변신을 통해 극복하려고 한다. 현재 국회도서관의 자료목록은 굳이 국회에 가지 않더라도 인터넷 홈페이지(www.nanet.go.kr)를 통해 검색이 가능하다. 그러나 자료의 원문은 그렇지 않다. 석박사 학위논문처럼 일부 디지털 자료로 입력된 원문이 있어도 저작권법에 제한을 받아 국회 바깥에서는 볼 수 없다. 기술적으로는 인터넷을 통해 국회 바깥에서도 보는 것이 가능한 자료를 법적인 문제 때문에 도서관을 꼭 직접 방문해서 봐야 하는 실정은 전자도서관의 본래 취지를 무색케 하고 있다.

서구에서는 도시 계획을 세울 때 박물관과 도서관을 시내에서 가장 좋은 자리에 배치한다. 국회도서관이야 국회를 따라 다니다 보니 할 수 없다 하더라도 지금 서울 서초구 서초동에 자리잡고 있는 국립중앙도서관의 원래 부지는 서울 중구 소공동 롯데호텔 자리였다고 한다. 그곳에 롯데호텔이 아니라 도서관이 들어서 있는 서울은 지금과 크게 달라졌을 것이다. 앞 선 세대는 도서관에 그 정도의 우선 순위를 줬다.

pisong@donga.com

주말데이트

구독-

설혜심의 매너·에티켓의 역사

구독

-

세종팀의 정책워치

구독

-

초대석

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

韓-투르크 정상 “석유화학-플랜트 협력”…K실크로드 구상 추진

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

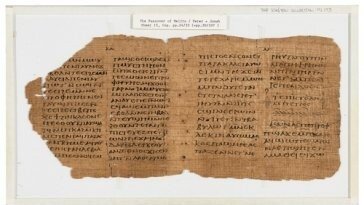

1500년전 이집트 성경 사본 경매 나온다…“예상 낙찰가 53억원”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![한-아프리카 함께 만드는 미래…정부-기업-시민사회 연대와 협력[콜렉티브 임팩트 ①]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125318364.2.thumb.jpg)

한-아프리카 함께 만드는 미래…정부-기업-시민사회 연대와 협력[콜렉티브 임팩트 ①]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[주말데이트]로댕갤러리 개인전 취소 설치미술가 최정화](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)