공유하기

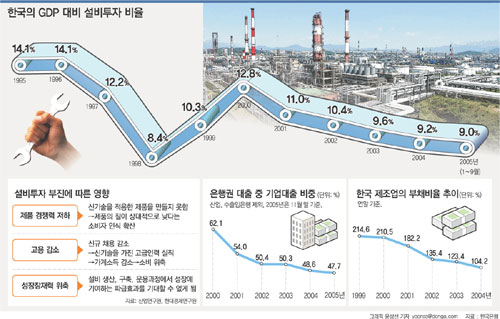

[설비투자 위축]고용 줄고 경쟁력 약화…성장엔진 꺼지나

-

입력 2005년 12월 27일 03시 00분

글자크기 설정

삼성전자 반도체 총괄 황창규(黃昌圭) 사장은 요즘 공사석에서 기회가 있을 때마다 한국기업의 현실을 이렇게 진단하면서 걱정한다.

한국이 반도체, 액정표시장치(LCD), 휴대전화 등의 부문에서 짧은 시간에 선진국을 제치고 세계 정상에 오른 결정적 요인은 과감하고도 신속한 설비투자 의사결정이었다. 외국의 경쟁 기업이 미래 시장 상황과 투자 위험, 수익률을 꼼꼼하게 따지며 주저하고 있을 때 먼저 대규모 설비투자에 나서 시장을 선점(先占)했다.

황 사장은 이러한 ‘모험가 정신’이 한국 기업에 꼭 필요하다고 강조한다.

하지만 지금의 현실은 그렇지 않다. 삼성 현대자동차 LG 등 몇몇 대기업을 제외하면 ‘모험가 정신’을 찾기 어렵고 이들 대기업도 국내 투자에는 적극적이지 않다.

설비투자 위축은 기업 경쟁력 약화와 고용 감소로 이어져 국민 경제와 일반 가정에도 어두운 그림자를 드리우게 된다. 도대체 왜 이런 일이 생긴 것일까.》

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

●돈벌면 빚부터 갚는다

정부는 외환위기 이후 기업구조조정에 주력하면서 ‘부채비율 200%’를 ‘금과옥조’로 삼았다. 따라서 부채비율 축소가 기업들의 지상과제였다.

당시엔 기업들의 부채가 너무 많아 영업이익으로 이자비용을 감당하지 못하는 수준까지 이르렀기 때문에 이 조치가 상당한 설득력을 얻었다.

문제는 외환위기에서 벗어난 지금도 이런 분위기가 이어지고 있다는 것.

국내 제조업의 부채비율은 1999년 말 214.6%에서 지난해 말 104.2%로 격감했다. 한국경제보다 한 단계 성숙한 미국(141.2%), 일본(145.4%)보다도 부채비율이 낮은 수준이다.

반면 공장설비 등 유형자산이 총자산에서 차지하는 비중은 2000년 45.2%에서 작년에 40.6%로 떨어졌다. 기업들이 돈을 벌면 설비투자에 나서기보다는 빚을 갚는 데 주력했다는 뜻이다.

대기업 재무담당 임원 B 씨는 “외환위기를 겪은 이후 경영진 사이에는 ‘부채는 독(毒)이라는 생각이 팽배해 있다”며 “이익이 많이 나면 일단 부채 상환부터 생각하게 된다”고 전했다.

●투자할 곳 마땅치 않다

중견 화학업체 대표 C 씨는 올해 초부터 3건의 신규 투자를 신중하게 검토하다가 모두 포기했다.

미래 시장이 분명히 있다는 확신은 들었지만 장기간에 걸쳐 기술경쟁력을 유지하면서 수익성을 낼 수 있다는 자신감이 생기지 않았기 때문이다. 그 대신 현재의 공장 설비를 유지 보수하는 쪽으로 결론을 내렸다.

그는 “세계시장 경쟁이 너무 치열해져 연평균 자기자본이익률(ROE)이 15%가 넘는 투자처를 찾는 것이 쉽지 않다”고 말했다.

세계 각국의 무역 장벽이 허물어지면서 국내 기업이 해외시장에서 외국의 초대형 기업들과의 경쟁을 뚫고 ‘대박’을 터뜨릴 만한 신사업을 찾는 것이 갈수록 어려워지고 있다는 얘기다.

이는 단지 한국만의 문제가 아닌 세계적인 현상으로 그만큼 기업의 투자 자세가 신중해졌다는 것이다.

하지만 ‘고(高)위험 고수익은 있어도 저(低)위험 고수익은 존재하지 않는다’는 사실에 비춰볼 때 CEO들이 위험을 감수하지 않는 풍토로 바뀐 것도 분명하다.

●주주들 입김 세졌다

SK텔레콤은 2003년 2월 6일 기업설명회(IR)에서 “광대역 부호분할다중접속(WCDMA) 설비 확충에 5200억 원을 투자하겠다”고 발표했다.

하지만 투자자들은 투자 효과가 의심스럽다고 거세게 항의하며 주식을 내다 팔았다. 이틀 동안 주가가 11.5%나 떨어지자 놀란 회사 측은 투자 규모를 2500억 원으로 줄였다.

안상훈(安相勳) 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “국내 증시에서 외국인 지분이 높아지면서 불확실한 설비투자보다는 확실한 현금 배당을 선호하는 경향이 뚜렷하다”고 말했다.

주식시장은 기업이 돈을 엉뚱한 곳에 쓰지 못하도록 감시하는 긍정적 측면이 있지만 대규모 투자의 발목을 잡는 부정적 측면도 함께 갖고 있다.

따라서 삼성전자의 반도체 설비투자처럼 미래 수익이 확실하게 보이지 않으면 주주들의 반대에 부닥치게 된다.

중견그룹의 한 임원은 “기업은 투자 위험을 감수하고 장기적인 성장과 수익을 위해 모험을 해야 하는데 이것을 외국인 주주들이 쉽게 받아들이지 않는다”고 말했다.

●돈이 기업으로 안간다

은행들은 외환위기 이후 혹독한 구조조정을 거치며 확실한 교훈을 하나 얻었다. 대출 규모가 크면서 위험이 큰 기업대출을 최대한 줄이고 안전하고 수익성 높은 주택담보대출을 늘려야 한다는 것이다.

이에 따라 2000년 말 은행 총대출(305조1000억 원)의 62.1%를 차지했던 기업대출이 올해 11월 말에는 47.7%로 떨어졌다.

직접 금융시장인 주식 및 회사채 시장도 상황이 좋지 않다. 주식시장은 ‘이자 부담이 없는 자금 조달’이라는 기본 기능을 조금씩 잃어 가는 추세다.

2004년 기업이 유가증권시장(옛 증권거래소)에서 유상증자를 통해 조달한 자금은 5조820억 원이지만 현금 배당과 자사주 매입을 통해 주주들에게 돌려준 돈은 16조987억 원으로 훨씬 더 많다.

회사채 역시 2001년 총발행 규모가 40조 원에서 2005년(1∼11월 기준) 21조 원으로 절반 수준으로 줄었다. 그나마 기존 채권의 만기연장을 위한 차환(借換) 발행과 운영자금 조달이 대부분으로 시설투자 목적은 연간 1조 원에 불과한 실정이다.

이에 따라 영업이 잘되는 몇몇 대기업은 회사 내에 현금이 넘쳐나는 반면 나머지 기업들은 수백조 원의 시중 부동자금을 만져 보지 못하는 자금의 양극화 현상이 빚어지고 있다.

김두영 기자 nirvana1@donga.com

홍수용 기자 legman@donga.com

트렌드뉴스

-

1

美국방차관 “한국이 北 상대 재래식 대응 책임지기로 합의”

-

2

트럼프 안 겁내는 스페인…공습 협조 거부하고 무역 협박도 무시

-

3

“배런을 전쟁터로”…트럼프 아들 입대 촉구 SNS 확산

-

4

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

5

[단독]美, 주한미군 에이태큼스 차출 가능성… 패트리엇-사드도 거론

-

6

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

7

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

트럼프, 기지 사용 거부 스페인에 “모든 교역 중단”

-

10

하메네이 사망에 ‘트럼프 댄스’ 환호…이란 여성 정체 밝혀졌다

-

1

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

2

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

3

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

4

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

5

[단독]美, 주한미군 에이태큼스 차출 가능성… 패트리엇-사드도 거론

-

6

주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동

-

7

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

8

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

9

정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

트렌드뉴스

-

1

美국방차관 “한국이 北 상대 재래식 대응 책임지기로 합의”

-

2

트럼프 안 겁내는 스페인…공습 협조 거부하고 무역 협박도 무시

-

3

“배런을 전쟁터로”…트럼프 아들 입대 촉구 SNS 확산

-

4

배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”

-

5

[단독]美, 주한미군 에이태큼스 차출 가능성… 패트리엇-사드도 거론

-

6

병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

-

7

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

8

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

9

트럼프, 기지 사용 거부 스페인에 “모든 교역 중단”

-

10

하메네이 사망에 ‘트럼프 댄스’ 환호…이란 여성 정체 밝혀졌다

-

1

‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

-

2

[김순덕 칼럼]‘삼권장악 대통령’으로 역사에 기록될 텐가

-

3

“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”

-

4

“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가

-

5

[단독]美, 주한미군 에이태큼스 차출 가능성… 패트리엇-사드도 거론

-

6

주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동

-

7

李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”

-

8

국힘 또 ‘징계 정치’… 한동훈과 대구行 8명 윤리위 제소

-

9

정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”

-

10

李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0