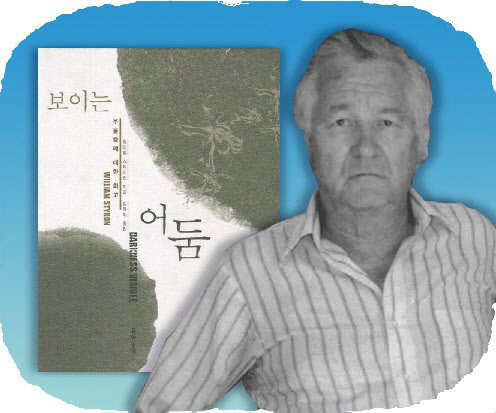

経験してみないと分からない苦しみがある。映画化された小説『ソフィーの選択』を書いたウィリアム・スタイロンは、「見える闇」でうつ病による苦痛の経験的属性を生き生きと証言する。

1988年のある日、スタイロンは「ニューヨーク・タイムズ」でイタリアの作家プリーモ・レーヴィに関するシンポジウムの記事を読んでひどく憤った。1年前に67歳で3階のアパートから落ちて死んだレーヴィに関する発言のためだった。著名な学者や有名作家を含む参加者たちは、レーヴィの死を自殺と断定し、非常に批判的だった。レーヴィの死を「到底受け入れがたい人格の破綻と弱さ」程度と考えるムードだった。彼らは、アウシュビッツ収容所から生き残った「勇気の手本」として尊敬していた知識人がそのような方法で命を捨てたことに耐えられなかった。彼らはまるでレーヴィが自分たちを傷つけたかのように言った。

スタイロンは、ニューヨーク・タイムズに長文を掲載した。うつ病を経験したことのない人々が、実情を知らずにレーヴィの死を曲解してはならないという内容だった。自殺は良くないということを知らない人がいるだろうか。しかし、彼らはうつ病が病気であることを見落としていた。それは原因もわかりにくく、時には愛する家族も心理療法も薬も役に立たず、苦痛と不眠と絶望が日常の病気だった。末期がん患者を責めることができないように、終わりの見えないうつ病に対する唯一の解決策が自殺である人を責める資格は誰にもなかった。

スタイロンの文章が爆発的な反応を得たのは、うつ病患者だったスタイロンから出たあまりにも生々しい発言だったからだ。スタイロンは、絶望以上の絶望を感じさせるうつ病が自身を闇の中に追いやったと告白した。スタイロンが比喩的に表現したように、それはジョン・ミルトンの「失楽園」に出てくる地獄の火のような闇だった。火は火なのに光はなく、闇だけがある火。しかし、スタイロンはレーヴィと違ってその闇から抜け出した。「眩しい世界」の中に行く道はあるという証言だ。難しいが、どこかに。