“주방이 어디 있어?”

이모 씨(76)는 지난해 4월 남편 나모 씨(81)의 이 한마디에 가슴이 철렁했다. 평소처럼 밥상을 주방으로 옮겨 달라고 한 참이었는데, 남편이 주방을 찾질 못했다. 나 씨는 결국 알츠하이머성 치매로 진단됐다. 이 사실에 더욱 절망한 이유는 이 씨도 4년 전 경증 치매 진단을 받았기 때문이다.

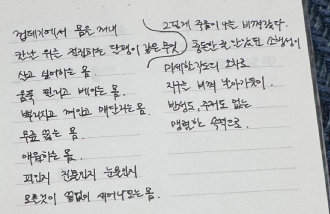

“남편도 치매라는 사실에 삶이 무너지는 것 같았어요. 저도 갈수록 기억이 흐려지는데 어떻게 살아가야 할까요.” 6월 19일 서울 강남구 삼성서울병원에서 만난 이 씨는 한숨을 쉬며 이렇게 말했다.

국민 20%가 65세 이상인 초고령사회에 진입하면서 부부가 모두 치매에 걸린 경우도 가파르게 증가하고 있는 것으로 파악됐다. 30일 동아일보가 국민건강보험공단을 통해 확보한 자료에 따르면 한 가족 내 2번째 치매 환자임을 뜻하는 ‘동반 치매’ 환자는 2019년 2857명에서 2023년 5327명으로 늘었다. 4년 새 약 86%가 증가한 것이다. 대다수는 노부부가 함께 치매에 걸린 경우다.

이들은 양쪽 모두 점차 기억을 잃어가면서 집에 불을 낼 뻔하거나 혼자서 병원을 찾아가는 것도 어려워하는 등 일상에 지장을 겪고 있다. 취재팀이 이달 총 세 쌍의 치매 노인 부부와 이들을 돌보는 자녀들을 만나 심층 인터뷰해 보니 “돌봐줄 수 있는 사람도 마땅치 않아 일상 자체가 고통”이라고 토로했다.

부부 중 한 명이 치매일 경우 상대방의 치매 발병 확률이 2배가 될 수 있다는 연구 결과도 있는 만큼 국가 지원 확대가 필요하다는 지적이 나온다. 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수는 “‘노노(老老)케어’를 뒷받침해 줄 수 있는 맞춤형 지원체계 강화가 절실하다”고 말했다.

이채완 기자 chaewani@donga.com