愛する人を待つ感情ほど普遍的なものはない。百済時代に作られた歌謡「井邑詞」が千年の歳月を越えて今も伝わるのは、その普遍性のためだ。外に出かけた夫を待つ妻の話は、韓国の母の話だ。

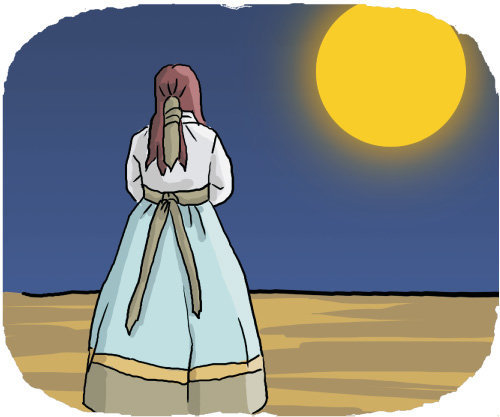

「井邑詞」はそのような歌だ。行商に行った夫を待つ妻がいる。夫の帰宅が遅くなると、心配になり始める。山の尾根の岩に上って夫が来るか何度も見下ろす。心配は尽きない。夫が帰ってくる道はぬかるみなので、ややもすると足を取られる。暗い時は特にそうだ。そのため妻は浮かぶ月に向かって懇願する。「ノピゴム ドダシャ/オグィヤ モリゴム ビチュィオシラ(高く昇って 遠くを照らしてください)」。夫が来る道を照らして「ジュン デ(暗い所)」を踏まないようにしてほしいという切実な哀願だ。

フィクションではなく、実際にあったことを基にした歌だ。例えば「新増東国輿地勝覧」にはその事情が具体的に示されている。井邑縣に住む妻が商売に行った夫が帰ってくる夜道になにか事故に遭ったり、ぬかるみに足を取られたりしないようにしてほしいと願う心を歌ったということだ。そして朝鮮時代に製作された地図を見ると、妻が立っていた望夫石が井邑高部の斗升山の麓にあると示されている。夫を待って歌を口ずさむ妻が実際に暮らしていたことは間違いのない事実だ。あまりにも具体的だ。

しかし歳月が流れて具体性は消え、斗升山の麓に暮らしていた妻の歌は誰かを待つ韓国の母の歌になった。夫を含め外に出た家族を待ち、彼らの安否を心配する母親の心を歌う神話と言えようか。神話はそのようにして作られる。李炳注(イ・ビョンジュ)作家の小説『山河』に出てくる言葉のように、「太陽が色褪せると歴史になり、月光が色褪せると神話になる」。月明かりに染まって神話になった「井邑詞」は今、韓国の母の歌だ。