日本政府は今後10年間、70兆円規模の情報技術(IT)関連新規市場を創出することを決めたと、日本経済新聞が21日付で報じた。同紙によると、日本政府傘下のIT戦略本部は20年までに、交通や医療、電子行政など30分野の政策目標を選定し、それぞれ短期や中期、長期課題に分けてスケジュール表を作成し、22日に最終的に確定することにした。

IT戦略本部とは、首相を本部長に据え、全閣僚や産業界の主要関係者が参加するタスクフォース(TF)チームであり、未来のIT戦略や政策を全般に渡って取り仕切っている。人口減少や高齢化、環境問題などに取り組むため、IT社会の実現を繰り上げるという目標を掲げている。

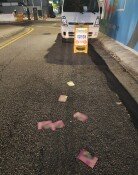

IT戦略本部はまず、13年から交通事故や交通渋滞を防げる高度の高速道路の交通システム(ITS)をモデル的に実施することを決めた。同システムは、高速道路の区間ごとの道路状況の情報をリアルタイムで把握し、運転手に直ちに伝送し、渋滞による時間の損失や相次ぐ追突事故の危険性を減らすためのものである。

これと共に、日本政府は、個人の診療履歴をコンピューター化し、これをオンラインのネットワーク上で共有する一方、通信規格を統一し、全国どこでも同様の診療を受けることのできる、「どこでもマイ(MY)病院」サービスも、13年から実施する予定だ。

長期的課題としては、発電所のみならず、一般家庭の太陽光システムによって生産された電気を集め、電力需要にあわせてリアルタイムで分割、送電する次世代送電網システムを20年までに完成させることがあがった。

また、会社に出勤せず、自宅で通信網を利用して働くオンライン上の在宅勤務の人材を700万人へと拡大する案も考慮している。日本政府は、30のIT分野の政策がすべて実現される20年には、約70兆円の新規市場が創出されるものと見ている。

changkim@donga.com