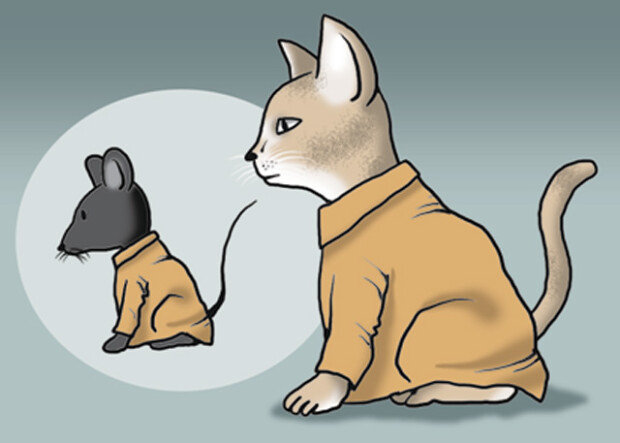

グラフィック小説、すなわち漫画としては唯一ピューリッツァー賞を受賞したアート・スピーゲルマンの「マウス」は、傷の物語だ。ユニークなことに、作家はナチスを猫に、ユダヤ人をマウスとして描く。寓話といえる。猫の前のねずみ、これが第二次世界大戦中のユダヤ人の実存的な生活だった。アウシュビッツ収容所に閉じ込められたが生き残った作家の両親も、二匹のマウスだった。小説は、親ネズミが受けた傷について物語る。母親マウスは結局自殺で生を終え、父親ネズミの生活も順調ではなかった。そんな親を持つ息子ネズミの生活も順調ではなかった。だから、読者はマウス家族の深い傷や痛みに共感せざるを得ない。

ところが皮肉なことは、ナチスの人種主義のためにものすごい痛みを受けたにもかかわらず、父ネズミが黒人に対してとる人種主義的態度だ。ある日、嫁が車を止めて黒人を乗せると、彼はこう言う。「信じられないな、この車にシュバチャが乗っているなんて!」「シュバチャ」という言葉は、「ニガー(黒人を指す蔑称)」という意味のイディッシュ語だった。自分の家族だけが分かるようにユダヤ人のイディッシュ語を使ったのだ。彼にとって、黒人は他人の物を盗むニガーだった。彼は黒人が車から降りるまで、後部座席に置かれたものを盗むのではないか監視した。彼の黒人への接し方は、ナチスのユダヤ人への接し方と変わらなかった。皮肉と言わざるを得ない。

父親マウスの人種主義的発言は、過去の苦い傷から何の教訓を得られなかったからだ。イスラエルのユダヤ人たちがパレスチナ人を、自分たちがナチにされたのと同じ苦しみの中に追い込んでいるのもそのためだ。もっとも、これは彼らだけの矛盾ではない。歴史を振り返ってみれば、マウスだった者が猫になり、被害者が加害者になることはよくあることだった。私たちもいつか他人にそうだったのかもしれない。それでも、慰めになるのは、「マウス」の作家のように父のことでも、その矛盾を告白して恥ずかしがる人がこの世に存在することだ。