いくら時代が変わっても知恵の光を失わない古典がある。18世紀のフランスの思想家ジャン・ジャック・ルソーの『エミール』はそのような古典だ。「教育について」という副題が語るように、教育に関する話だ。中でも第4巻に出てくる憐れみの話は今日でも有効だ。

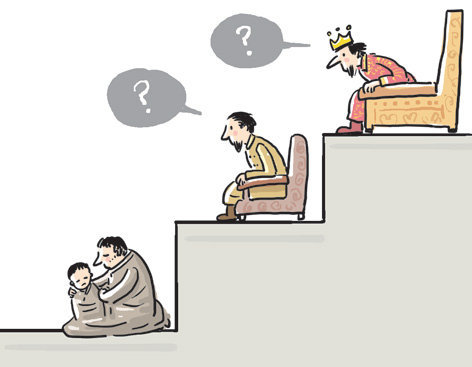

ルソーはこのように質問する。王は臣下に対する憐れみがなぜないのだろうか。貴族は農民をなぜ軽蔑するのだろうか。金持ちは貧しい人々になぜあのようにひどいのか。ルソーの答えはこうだ。王は普通の人になることはないと考え、貴族は農民になることはないと考え、金持ちは貧しくなることがないと考えるためだ。ルソーが生きた18世紀とは違って、今は王と貴族はほぼなくなり、状況が違っていそうだが、そうではない。見た目には変わったかもしれないが、身分階層がなくなったわけではない。金持ちは言うまでもなく、隠喩的な意味で見れば今でも王がいて貴族がいる。

ルソーは、他人の不幸と苦痛を高いところで見ることに慣れれば、憐れみの情を抱くことができないとし、不幸な人々の運命がいつか自分にもあり得るということを成長する子どもたちに教えるよう忠告する。想像力を動員すれば、自分の外に出て、苦痛を受ける人に自分を置き換えてみることはいくらでも可能だ。予期せぬ実存の中に自分の人生が投げ込まれるという恐れが、他人に対する憐れみの始まりという論理だ。

ルソーは、人間は本来、善良な存在として生まれているので、他人に対する憐れみの情はすでに私たちの中にあると考える。ルソーが著書を「創造主の手をはなれるときすべては善いものであるが、人間の手にうつるとすべてが悪くなる」という文章で始める理由は、逆説的に人間の本来の善良さを喚起するためだ。人間が善良だという信念を持って他人に対する憐れみの情を呼び覚まそうということだ。どうしてこれが子どもだけの問題だろうか。憐れみの情を失って弱者の上に君臨しようとする私たち皆の問題だ。ルソーの言葉のように、王と貴族と金持ちの座は永遠なものではない。