미 실리콘밸리 혁신금융 1원칙 “홈런 한번 위한 99번의 실패”

미 실리콘밸리 혁신금융 1원칙 “홈런 한번 위한 99번의 실패”

Posted January. 03, 2026 09:02,

Updated January. 03, 2026 09:02

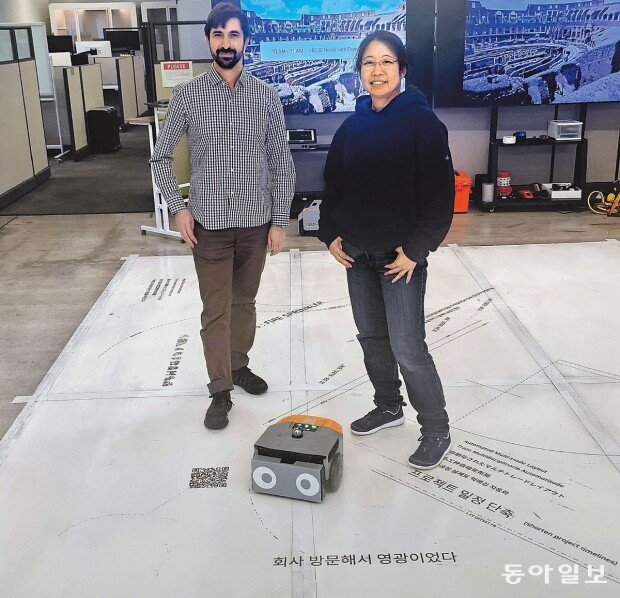

지난해 12월 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 실리콘밸리 인근 마운틴뷰에 있는 로봇 스타트업 ‘더스티 로보틱스’. 이곳에서는 청소기처럼 생긴 작은 로봇이 흰 바닥 위를 분주히 누비고 있었다. 로봇이 지나간 자리 바닥에는 건물의 외형, 배관 위치 등이 담긴 설계도가 그려졌고 그 위로 영어, 스페인어, 한국어 등 다양한 언어로 된 시공 안내문이 새겨졌다. 다양한 국적의 현장 작업자들은 언어 장벽과 상관없이 일을 할 수 있었다.

이 로봇은 미국의 대형 건설사, 데이터센터, 아파트 등에서 쓰인다. 건설 인력난을 해결하기 위해 탄생한 이 기술은 사람이 직접 설계도를 그리던 기존 방식보다 업무 효율을 수 배 높였다. 잭 라이스 데이비스 수석 디렉터는 “로봇이 설계도를 정확히 그려주면 사람들은 시공에 집중할 수 있다”고 말했다.

건설 로봇 기술이 빛을 발하기까지는 실리콘밸리 특유의 ‘혁신 금융’이 든든한 연료가 됐다. 이곳 창업자들은 “투자자들은 창업 초기 2, 3년간은 수익을 안 따지고 밀어준다”고 입을 모았다. 실리콘밸리 금융 생태계에는 ‘홈런 한 번을 위해 99번의 실패를 포용한다’는 문화가 진작에 뿌리내렸다.

혁신 금융의 토양에서 성장한 구글, 애플 등 빅테크 기업은 미국 증시를 떠받치는 기둥이 됐다. 최근 미 증시가 3년 연속 20%대 상승을 이어가며 견고하게 성장하는 비결 역시 혁신 금융이 키워낸 혁신 기업의 활약에서 찾을 수 있다. 반면 혁신 금융 기반이 약한 국내에서는 한계를 느낀 창업가는 물론이고 투자처를 찾으려는 금융사들까지 실리콘밸리로 발길을 돌리고 있다.특별취재팀

▶2면에 시리즈

![[천광암 칼럼]장동혁은 대체 왜 이럴까](https://dimg.donga.com/c/138/175/90/1/wps/NEWS/IMAGE/2026/02/22/133399127.1.jpg)