민초의 삶 속에서 시대를 읽는다

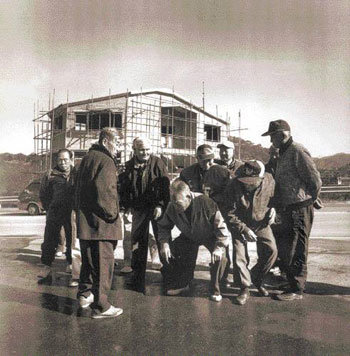

보통 사람들의 생애사를 기록한 한국민중구술열전을 제작하는 20세기민중생활사 연구단의 단장 박현수 영남대 교수는 이 작업은 단순한 학술 연구가 아니라 20세기를 살아온 한 시민의 사명이라고 강조했다. 연구단은 지난해 15권을 펴낸 데 이어 최근 13권을 더 펴냈다. 사진집도 여러 권 냈다. 연구비는 6여 년간 학술진흥재단이 70여억 원을 지원했다.

한국민중구술열전 한권 한권에는 일제강점기와 625전쟁 등 격동의 현대사를 살아온 우리 민초의 삶이 담겨 있다. 한때 좌익에 몸담았던 나덕운 씨, 60여 년간 사진사로 전국을 누벼온 윤영국 씨. 밤섬에서 목수 일을 하다가 625전쟁 때 나룻배로 피란민을 태워준 뱃사공 이일용 씨 등 역사의 현장을 지나온 이들의 삶을 구어체로 기록했다.

박 교수는 한국처럼 지독한 개발주의로 과거를 허물어 없앤 나라도 없었다. 이러다간 뿌리 없는 영화 세트 속에 사는 꼴이 돼버릴 것이라며 열전의 의미를 강조했다.

연구단은 기록이 자의적으로 될 개연성을 최소화하기 위해 들은 그대로만 기록한다. 하지만 구술이 기억에만 의존해 정확하지 못한 대목도 있다.

그래서 문헌사료를 완전히 배제하진 않아요. 시대를 증언하는 사람과 이야기를 기록한 연구자가 마주앉을 때만이 개인의 역사가 사회의 역사가 될 수 있습니다.

박 교수는 민중은 자신의 일상적 지식이 얼마나 중요한지 모른 채 세월에 파묻혀 사라지고 있다며 역사를 증언해줄 이들의 기록이 시급하다고 했다. 1936년 박태원이 청계천 서민들의 삶을 담아낸 천변풍경이나 1970년대 새마을운동이 한창일 때 만들어진 극영화의 장면에 담긴 의미를 제대로 해석할 수 있는 사람들이 사라지는 탓이다.

연구단은 구술의 주인공으로 한국 생활사의 단면을 보여주면서도 전체를 대변하는 이들을 찾는다. 그런데 여기에 연구단의 고민이 있다. 농사를 짓다가 1960년대 산업화 시절 도시로 와서 노동자나 자영업자가 된 80세 이상의 노인을 찾는 것도 의미 있으나, 이렇게 평균적 한국인만으로는 20세기 생활사를 설명하기 어렵기 때문이다. 그래서 서울 종로구 낙원동에서 밤마다 색소폰을 불며 업소가 불러 주기를 기다리는 늙은 악사 등도 열전의 사례로 꼽혔다.

연구단은 조사자 한 사람당 보통 100여 시간 얘기를 듣고, 그가 갖고 있는 사진이나 생활도구 등과 비교하며 퍼즐을 맞추듯 기록한다. 기록 시간은 구술 때보다 5배 넘게 걸린다. 박 교수는 말한다.

광복 직후 한때 영화 필름으로 밀짚모자의 테를 만들어 사용한 적이 있습니다. 이젠 국내선 찾을 수 없어요. 그런데 미국 스미소니언 박물관엔 이 밀짚모자가 있다고 합니다. 부끄러운 일이에요. 20세기에 부끄럽지 않기 위해 이 작업이 국민적 캠페인이 됐으면 합니다.

윤완준 zeitung@donga.com

Headline News

- 55%of SNU Hospital professors start indefinite suspension from today

- DP intends to complete the composition of National Assembly this week

- Too high bonus for head of reconstruction associations causes controversy

- 13 infectious diseases sharply increase across the world

- International Skating Union revises major rules