열명의 일본인 한국에 빠지다

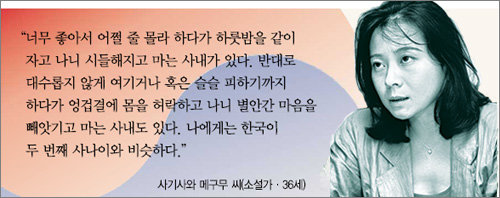

너무 좋아서 어쩔 줄 몰라 하다가 하룻밤을 같이 자고 나니 시들해지고 마는 사내가 있다. 반대로 대수롭지 않게 여기거나 혹은 슬슬 피하기까지 하다가 엉겁결에 몸을 허락하고 나니 별안간 마음을 빼앗기고 마는 사내도 있다. 나에게는 한국이 두 번째 사나이와 비슷하다.

스스로를 4분의 1의 한국인으로 불렀던 일본의 여류소설가 사기사와 메구무() 씨는 한국의 매력을 이렇게 표현했다. 올해 초 36세의 나이로 자살한 그는 고교 3학년 때 발표한 소설로 문학계 신인상을 받아 등단한 뒤 할머니가 한국인임을 당당히 밝혔고 재일한국인의 고통을 담은 소설을 발표했다. 급기야는 1993년 연세어학당에서 반년 동안 한국어를 배우며 한국을 직접 체험한 그는 한강 야경이 너무 아름다워 눈물이 날 지경이라는 말을 남겼다고 한다.

가해자가 피해자의 아픔을 짐작할 수 있을까? 어려우리라. 조금이나마 그 아픔을 함께 느끼는 방법은 없을까?

사진작가 야마모토 마사후미(55) 씨는 일본이 저지른 악업을 사죄하는 마음으로 원폭 피해 한국인, 징용에 끌려갔다가 억류된 사할린의 한인교포, 중국 옌볜의 조선족, 북한 주민 등 소외받고 고통 받는 한국인을 20여 년 동안 사진에 담아 왔다. 그는 카메라 렌즈를 통해 포착되는 한국인의 눈물을 이해하기 위해 역시 한국어를 배웠다.

비 오는 날은 비를 향해 활짝 핀 무궁화로다.

17자로 세계에서 가장 짧은 단가인 하이쿠()를 지었던 여류 작가 마유즈미 마도카씨(42)는 20012002년 부산에서 서울까지 500여 km의 옛 과거 길을 계절별로 나눠 도보로 답파하면서 58수의 하이쿠를 지어 발표했다. 1999년 900km에 이르는 스페인의 산티아고 순례지를 48일 동안 걸으며 하이쿠 기행을 펼쳤던 그녀는 2002 한일월드컵 한국-스페인 전을 마드리드 카페에서 지켜보면서 한국을 응원한 여장부다.

이 책은 일본 교도통신 기자와 국민일보 도쿄특파원을 지낸 저자가 직접 체험한 일본인 10명의 유별난 한국 사랑을 담고 있다. 일흔을 넘긴 교수부터 30대 초반의 NHK PD와 가수까지 다양한 연령과 직업을 지닌 그들은 한국을 선입견으로 만나지 않았다. 용사마를 통해 만난 것도 아니다. 그저 몸과 가슴으로 만났고 그 단점까지 매력으로 사랑한다.

내년은 을사조약 100주년인 동시에 한일수교 40주년이기도 하다. 한국에선 일본과 친하다는 뜻의 친일()은 금기어다. 기껏해야 일본을 잘 안다는 지일()이 대용어로 쓰인다.

그러나 이 책 속의 친한 일본인을 지켜보면서 우리는 언제까지 일본을 알기만 하고 친해선 안 되는 것인가 하는 생각이 든다. 과거를 잊어서도 안 되고 경계를 늦춰서도 안 될 것이다. 그러나 머릿속에 또는 역사책 속에 박제가 된 일본인이 아니라 따스한 피가 흐르는 그들을 가슴으로 만나고 싶다.

권재현 confetti@donga.com

![[김순덕의 도발] ‘李부터 연임’ 개헌, 이 대통령은 가능성을 말했다](https://dimg.donga.com/c/138/175/90/1/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/16/133172656.1.jpg)