저 아름다운 광화문은 왜 헐어 추한 총독부 보여주나?

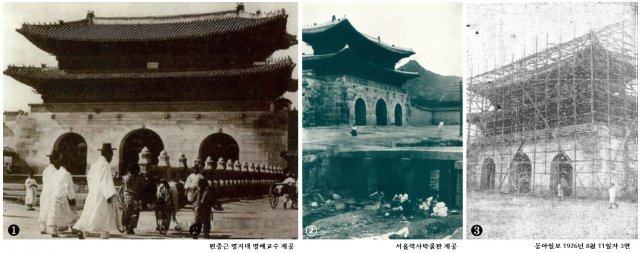

①광화문 앞은 남녀노소가 자연스럽게 오갈 수 있는 장소였다. ②북악산에서 흘러내려온 냇물로 여인들이

빨래하는 모습도 예전에는 낯설지 않았다. ③조선총독부가 광화문을 해체하기 위해 공사용 가설물을 설치했다.

①광화문 앞은 남녀노소가 자연스럽게 오갈 수 있는 장소였다. ②북악산에서 흘러내려온 냇물로 여인들이

빨래하는 모습도 예전에는 낯설지 않았다. ③조선총독부가 광화문을 해체하기 위해 공사용 가설물을 설치했다.총독부는 1921년 광화문을 헐어 없앤다는 말은 헛소문이라고 부인했습니다. 1922년 안으로 처리 방침을 확정하겠다고 했죠. 이런 식으로 일제가 민심을 달래야 했던 것은 광화문이 지닌 상징성 때문이었습니다. 광화문은 경복궁으로 들어가는 3개의 문 중 남문이자 정문이었죠. 동문은 건춘문, 서문은 영추문이었고 북쪽은 북악산을 등지고 있죠. 광화문은 1399년 처음 건립됐다가 임진왜란 때 불타버렸고 흥선대원군이 1865년에 다시 지었습니다. 1920년대 전반에는 60년 정도 된 건물이었지만 민족의 가슴 속에서는 오랫동안 함께 했던 동반자나 마찬가지였죠. 2008년 숭례문이 불길에 휩싸여 무너져 내렸을 때 우리를 덮쳤던 엄청난 상실감을 떠올리면 짐작할 수 있을 듯합니다.

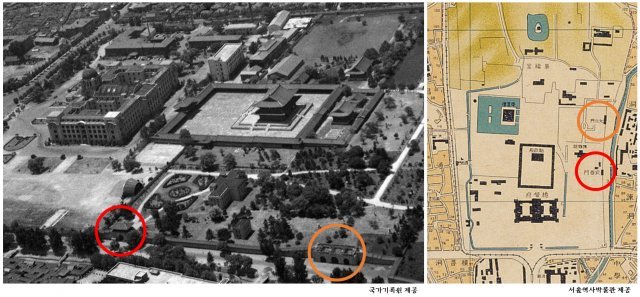

왼쪽은 1958년 공보처가 찍은 경복궁과 중앙청 항공사진. 오른쪽은 1933년 제작한 경성 지도 중

경복궁과 중앙청 부분. 빨간색 원이 건춘문이고 주황색 원이 광화문이다. 1958년에는 6‧25전쟁으로 광화문에서 망루가 사라지고

석축만 남아 있다.

왼쪽은 1958년 공보처가 찍은 경복궁과 중앙청 항공사진. 오른쪽은 1933년 제작한 경성 지도 중

경복궁과 중앙청 부분. 빨간색 원이 건춘문이고 주황색 원이 광화문이다. 1958년에는 6‧25전쟁으로 광화문에서 망루가 사라지고

석축만 남아 있다.‘광화문이여, 너의 존재는 얼마 아니하여 없어지리라.···나는 너를 뿌리 깊게 기념하기 위하여 이 작은 추도문을 공중 앞에 보내는 것이다.’ 일본 민예연구가 야나기 무네요시가 1922년 8월 동아일보에 5회 연재한 ‘장차 잃게 된 조선의 한 건축을 위하여’의 한 구절입니다. 야나기의 이 기고는 한반도에서 광화문 철거 반대 여론을 크게 일으켰죠. 우리가 끙끙거리며 제대로 입 밖에 내지 못한 말을 대신 해줬습니다. 야나기는 이 기고를 9월 일본 잡지 ‘개조’에도 실어 일본 사회에서도 역사적 건축물 보호의 공감을 불러일으켰죠. 이듬해 와세다대 교수이자 건축학자인 곤 와지로도 광화문 해체 반대 목소리를 보탰습니다. 일제가 주춤하긴 했지만 번듯하게 지은 총독부를 광화문이 가리게 그냥 둘 리는 만무했죠.

①광화문 앞을 지키던 한쌍의 해태는 어른과 아이 모두에게 친숙한

존재였다. 관악산의 불기운을 막는 역할을 했다고도 하고 사람의 시비곡직을 판단하는 재주가 있어서 만조백관이 경복궁을 드나들 때

돌아보며 스스로를 경계하라고 세웠다고도 전한다. ②조선총독부 청사를 지을 때 걸리적거린다고 경복궁 한구석에 처박아 놓은 모습

③1929년 총독부 청사 장식용으로 5년 만에 다시 세상에 끌려나온 모양

①광화문 앞을 지키던 한쌍의 해태는 어른과 아이 모두에게 친숙한

존재였다. 관악산의 불기운을 막는 역할을 했다고도 하고 사람의 시비곡직을 판단하는 재주가 있어서 만조백관이 경복궁을 드나들 때

돌아보며 스스로를 경계하라고 세웠다고도 전한다. ②조선총독부 청사를 지을 때 걸리적거린다고 경복궁 한구석에 처박아 놓은 모습

③1929년 총독부 청사 장식용으로 5년 만에 다시 세상에 끌려나온 모양이 무렵 우리 전통 건축물은 천덕꾸러기 신세였습니다. 한 서양인은 경성부협의회 후보들이 내건 간판으로 누더기처럼 된 남대문이며 쥐떼의 소굴이 된 인경전(보신각)이며 난장판이 된 고적(古蹟)이 수치 그 자체라는 편지를 동아일보 주필에게 보내왔죠. 동아일보도 사설에서 ‘대한문을 마주 선 돌덩이 같은 부청청사와 경복궁을 등지고 앉은 성냥갑 같은 총독부청사가 몹시도 눈에 거슬린다’고 비판했죠. 광화문 보존 목소리도 계속 이어졌습니다. 1926년 9월 고고학 연구차 경성을 들렀던 스웨덴 황태자는 ‘저 아름다운 광화문은 왜 헐어서 벽돌에 구멍 뚫어놓은 것 같은 총독부청사의 추한 겉모양을 나타나게 하느냐’고 한탄했습니다. 하지만 총독부가 우리 사적을 제 것처럼 아끼길 기대할 수는 없었습니다.

①1968년 복원된 광화문 투시도. 뒤쪽으로 중앙청(옛 조선총독부)의

돔이 보인다. ②복원을 마치고 모습을 드러낸 광화문과 중앙청. 그러나 1968년 복원된 광화문은 경복궁의 정문이 아니라 중앙청의

정문으로 원래 위치에서 틀어져 있었다. 망루도 나무가 아니라 철근 콘크리트로 지었다. 시대적 한계와 권력자인 대통령 박정희의

독단이 빚은 결과물이었다. 현판 역시 박정희가 한글로 써 진정한 복원과는 거리가 멀었다.

①1968년 복원된 광화문 투시도. 뒤쪽으로 중앙청(옛 조선총독부)의

돔이 보인다. ②복원을 마치고 모습을 드러낸 광화문과 중앙청. 그러나 1968년 복원된 광화문은 경복궁의 정문이 아니라 중앙청의

정문으로 원래 위치에서 틀어져 있었다. 망루도 나무가 아니라 철근 콘크리트로 지었다. 시대적 한계와 권력자인 대통령 박정희의

독단이 빚은 결과물이었다. 현판 역시 박정희가 한글로 써 진정한 복원과는 거리가 멀었다.총독부의 결론은 광화문 이전이었습니다. 광화문을 건춘문 북쪽으로 밀어냈죠. 광화문이 경복궁 정문에서 샛문 신세가 됐습니다. 광화문 좌우 벽은 모두 헐렸고요. 동아일보 사회부장 설의식은 ‘헐려 짓는 광화문’에서 ‘광화문 지붕에서 뚝딱하는 망치소리는 장안을 거쳐 북악에 부딪친다. 남산에도 부딪친다. 그리고 애달파하는 백의민족의 가슴에도 부딪친다···‧···’고 서러움을 전했습니다. 광화문이 원래 있던 자리에 제 모습으로 돌아온 때는 2010년이었습니다. 제자리에서 밀려난 지 무려 84년이 지나서였죠. 하지만 광화문을 거느렸던 경복궁 전체가 옛 모습 그대로를 되찾는 때가 언제가 될 지는 아직도 모릅니다. 한 번 빼앗겼던 유·무형의 전통을 되살리는 일은 이렇게 힘겹습니다.

기사입력일 : 2021년 12월 03일

═(소목오자)═

◇

헐린다 헐린다 하든 光化門(광화문)은 맛츰내 헐리기 始作(시작)한다. 總督府廳舍(총독부청사) 까닭으로 헐리고 總督府(총독부) 政策(정책) 德澤(덕택)으로 다시 짓게 된다.

◇

原來(원래) 光化門(광화문)은 物件(물건)이다. 울 줄도 알고 웃을 줄도 알며 怒(노)할 줄도 알고 깃버할 줄도 아는 『사람』이 아니다. 밟히면 꾸물거리고 죽이면 소리치는 生物(생물)이 아니라 돌과 나무로 만들어진 建物(건물)이다.

◇

意識(의식) 업는 物件(물건)이오 말 못하는 建物(건물)이라 헐고 부수고 □고 옴기고 하되 反抗(반항)도 回避(회피)도 깃버도 설어도 아니한다. 다못 朝鮮(조선)의 하늘과 朝鮮(조선)의 땅을 가치 한 朝鮮(조선)의 百姓(백성)들이 그를 爲(위)하야 앗가워 하고 못니저 할 뿐이다. 五百年(오백년)동안 風雨(풍우)를 가치 격고 朝鮮(조선)의 子孫(자손)들이 그를 爲(위)하야 울어도 보고 설어도 할 뿐이다.

◇

石工(석공)의 마치가 네 가슴을 두다릴 때 너는 알음이 업스리라만은 뚜닥닥하는 소리를 듯는 사람이 가슴 압하하며 役軍(역군)의 둔장이 네 허리를 들출 때에 너는 괴로움이 업스리라만은 우즉끈 하는 소리를 듯는 사람이 허리 질려할 것을 네가 果然(과연) 아느냐 모르느냐?

◇

八道江山(팔도강산)의 石材(석재)와 木材(목재)와 人材(인재)의 精粹(정수)를 뽑아지은 光化門(광화문)아! 돌덩이 한 개 옴기기에 億萬(억만) 방울의 피가 흐르고 개와장 한 개 덥기에 億萬(억만) 줄기의 눈물이 흘럿든 光化門(광화문)아! 靑苔(청태) 끼인 돌 틈에 이 痕跡(흔적)이 남아 잇고 風雲(풍운) 마즌 기동에 그 자최가 어렷다 하면 너는 녯 貌樣(모양) 그대로 잇서야 네 生命(생명)이 잇스며 너는 그 身勢(신세) 그대로 문허저야 네 一生(일생)을 맛친 것이다.

◇

風雨(풍우) 五百年(오백년) 동안에 忠臣(충신)도 드나들고 逆賊(역적)도 드나들며 守舊黨(수구당)도 드나들고 開化黨(개화당)도 드나들든 光化門(광화문)아! 平和(평화)의 使者(사자)도 지나고 殺伐(살벌)의 鏡劒(경검)도 지나며 日露(일로)의 使節(사절)도 지나고 元淸(원청)의 國賓(국빈)도 지나든 光化門(광화문)아! 그들을 맛고 그들을 보냄이 너의 타고난 天職(천직)이며 그 길을 引導(인도)하고 그 길을 가르침이 너의 타고난 天命(천명)이엿다 하면 너는 그 자리 그 곳을 떠나지 말어야 네 生命(생명)이 잇스며 그 方向(방향) 그 터전을 옴기지 말어야 네 一生(일생)을 맛친 것이다.

◇

너의 天命(천명)과 너의 天職(천직)은 임의 업서진 지가 오래엿거니와 너의 生命(생명)과 너의 一生(일생)은 헐리는 그 瞬間(순간)에 옴기는 그 刹那(찰나)에 마즈막으로 업서지고 말엇다. 너의 마즈막 運命(운명)을 우리는 알되 너는 모르니 모르는 너는 모르고 지내려니와 아는 우리는 엇더케 지내랴?

◇

總督府(총독부)에서 헐기는 헐되 總督府(총독부)에서 다시 지어놋는다 한다. 그러나 다시 짓는 그 사람은 상투 짠 녯날의 그 사람이 아니며 다시 짓는 그 솜씨는 雄健(웅건)한 녯날의 그 솜씨가 아니다. 하물며 伊時伊人(이시이인)의 感情(감정)과 氣分(기분)과 理想(이상)이야 말하여 무엇하랴?

◇

다시 옴기는 그 곳은 北岳(북악)을 등진 녯날의 그 곳이 아니며 다시 옴기는 그 方向(방향)은 景福宮(경복궁)을 正面(정면)으로 한 녯날의 그 方向(방향)이 아니다.

◇

서로 보지도 못한 지가 벌서 數年(수년)이나 된 景福宮(경복궁) 녯 大闕(대궐)에는 長霖(장림)에 남은 구즌 비가 오락가락한다. 光化門(광화문) 집웅에서 뚝딱하는 마치 소리는 長安(장안)을 것처 北岳(북악)에 부듸친다. 南山(남산)에도 부듸친다. 그리고 애달버하는 白衣人(백의인)의 가슴에도 부듸친다············

(八月‧8월 九日‧9일 桂山‧계산에서)

═설의식═

◇

헐린다 헐린다 하던 광화문은 마침내 헐리기 시작한다. 총독부청사 때문에 헐리고 총독부 정책 덕택으로 다시 짓게 된다.

◇

원래 광화문은 물건이다. 울 줄도 알고 웃을 줄도 알며 화낼 줄도 알고 기뻐할 줄도 아는 ‘사람’이 아니다. 밟히면 꿈틀거리고 죽이면 소리치는 생물이 아니라 돌과 나무로 만들어진 건물이다.

◇

의식 없는 물건이고 말 못하는 건물이라 헐고 부수고 □고 옴기고 하되 반항도 회피도 기뻐도 슬퍼도 아니한다. 다만 조선의 하늘과 조선의 땅을 같이 한 조선의 백성들이 그를 위해 아까워하고 못 잊어 할 뿐이다. 500년 동안 풍우를 같이 겪고 조선의 자손들이 그를 위해 울어도 보고 슬프도 할 뿐이다.

◇

석공의 망치가 네 가슴을 두드릴 때 너는 알 리가 없겠지만 뚜다닥하는 소리를 듣는 사람이 가슴 아파하며 인부의 우두머리가 네 허리를 들출 때에 너는 괴로움이 없었으리라만 우지끈 하는 소리를 듣는 사람이 허리 질려 할 것을 네가 과연 아느냐 모르느냐?

◇

팔도강산의 석재와 목재와 인재의 정수를 뽑아 지은 광화문아! 돌덩이 한 개 옮기기에 억만 방울의 피가 흐르고 기와장 한 깨 덮기에 억만 줄기의 눈물이 흘렀던 광화문아! 푸른 이끼 낀 돌 틈에 이 흔적이 남아 있고 풍운 맞은 기둥에 그 자취가 어려 있다 하면 너는 옛 모양 그대로 있어야 네 생명이 있으며 너는 그 신세 그대로 네 일생을 마친 것이다.

◇

풍우 500년 동안에 충신도 드나들고 역적도 드나들며 수구당도 드나들고 개화당도 드나들던 광화문아! 평화의 사자도 지나고 살벌의 경검도 지나며 일본과 러시아의 사절도 지나고 원나라와 청나라의 국빈도 지나가던 광화문아! 그들을 맞고 그들을 보낸 것이 너의 타고난 천직이며 그 길을 인도하고 그 길을 가르치는 것이 너의 타고난 천명이었다고 하면 너는 그 자리를 떠나지 말아야 네 생명이 있으며 그 방향 그 터전을 옮기지 말아야 네 일생을 마친 것이다.

◇

너의 천명과 너의 천직은 이미 없어진 지가 오래였거니와 너의 생명과 너의 일생은 헐리는 그 순간에, 옮기는 그 찰나에 마지막으로 없어지고 말았다. 너의 마지막 운명을 우리는 알되 너는 모르니 너는 모르고 지내겠지만 아는 우리는 어떻게 지내랴?

◇

총독부에서 헐기는 헐되 총독부에서 다시 지어놓는다고 한다. 그러나 다시 짓는 그 사람은 상투 튼 옛날의 그 사람이 아니며 다시 짓는 그 솜씨는 웅건한 옛날의 그 솜씨가 아니다. 하물며 그 때 그 사람의 감정과 기분과 이상이야 말해 무엇하랴?

◇

다시 옮기는 그 곳은 북악을 등진 옛날의 그 곳이 아니며 다시 옮기는 그 방향은 경복궁을 정면으로 한 옛날의 그 방향이 아니다.

◇

서로 보지도 못한 지가 벌써 몇 년이나 된 경복궁 옛 대궐에는 오랜 장마의 나머지 궂은비가 오락가락한다. 광화문 지붕에서 뚝딱하는 망치 소리는 장안을 거쳐 북악에 부딪친다. 남산에도 부딪친다. 그리고 애달파하는 흰옷 입은 사람들의 가슴에도 부딪친다·········.

(8월 9일 계산에서)