프로야구 40년 레전드 선정 계기로 본 숨은 보석

역사상 최고의 메이저리거는 누구일까.골프에 타이거 우즈가 있다면 야구엔 베이브 루스(1895~1948)가 있다. 1914년 보스턴에 입단한 루스는 평균자책왕, 10연속 완봉승을 따내는 등 아메리칸리그 최고의 왼손 투수로 세상에 이름을 알린다. 그러나 그가 타석에 선 경기와 그렇지 않은 경기의 팀 공격력이 크게 차이 나자 1918년 본격적으로 투타 겸업을 하게 된다. 그해 루스는 13승을 거두며 154경기 중 95경기만 타석에 서고도 홈런왕(11개)에 오른다. 공의 반발력이 워낙 낮은 데드볼 시대였다.

●루스 이전과 이후로 나뉘는 메이저리그

여기까지는 시작에 불과하다.

루스 이전엔 디트로이트의 타이 콥(1886~1961)이 있었다. 4할 타율 3번에 입단 첫 해인 1905년을 제외하고 23년 연속 3할 달성. 영원히 깨지지 않을 통산 타율(0.367)과 타격왕 12회(이상 MLB.com 기준)에 빛나는 콥은 데드볼 시대가 낳은 영웅이었다. 콥은 라이브볼 시대가 열린 뒤에도 방망이를 여전히 짧게 잡고 홈런을 노리지 않았다. 24년간 117홈런으로 시즌 평균 홈런은 4.88개. 루스가 60홈런을 쳤을 때 그의 홈런은 4개였다.

●최고를 가리는 기준

루스는 삼진을 두려워하지 않았다. 22년간 714홈런을 날리면서 삼진은 1330개를 당했다. 앙숙이었던 콥이 헛스윙 삼진을 당한 그에게 “4할도 못 치는 애송이(베이브·스페인어로 밤비노)”라고 놀리자 “내가 홈런을 노리지 않았다면 6할은 쳤을 것”이라고 받아쳤다. 그럴 만도 한 게 루스의 통산 타율은 0.342(역대 6위)다. 요즘으로 치면 오타니 쇼헤이와는 레벨이 다르게 페드로 마르티네스와 배리 본즈를 합친 것 같은 루스가 연일 시원하게 방망이를 휘둘러대자 동료 타자들은 점점 그를 따라 하기 시작했다. 비로소 진정한 라이브볼 시대가 열렸고, 메이저리그는 미국에서 가장 인기 있는 스포츠가 됐다.

공수주를 모두 갖춘 전지전능한 콥은 1909년 사상 유일한 타격 8관왕(홈런 9개)에 올랐고, 9년 연속 타격왕을 차지했지만 루스의 그늘에 가렸다. 무엇보다 콥은 데드볼 시대에 머문 체제 수호자였다. 반면 루스는 극심한 투고타저 시대에 혼자 유리 천장을 깨고 나와 야구의 패러다임을 바꿔놓았다. 훗날 행크 아론(755개)과 본즈(762개)가 그의 기록을 깼지만 2할 타자도 홈런을 노리던 시절이었다. 루스가 데뷔한 데드볼 시대에 평생 100홈런을 넘긴 타자는 다섯 손가락으로 꼽을 정도였다. 루스는 또 음주, 흡연, 사생활 문제가 있었지만 본즈처럼 금지 약물을 복용하지는 않았다.

●유리 천장 뚫었지만 저평가된 국내 선수

KBO리그도 메이저리그처럼 투고타저에서 타고투저로 변해왔다. 1982년부터 1996년까지가 투수들의 시대(1기)였다면 1997년~2009년은 타고투저 전환기(2기), 2010년~2018년은 타자들의 천국(3기)이었다. 이 기간에 팀 타율은 2푼, 평균 자책은 1점이나 상승했다. 2019년에야 공인구를 도입(4기)해 반발력을 낮췄고, 특히 올해는 투고타저로 복귀했다는 평가마저 나온다.

이 기준에 따르면 주머니 속의 송곳(낭중지추·囊中之錐)처럼 시대를 거스르며 튀어나온 선수는 최소한 최동원 선동열(이상 1기) 이승엽(2기) 이대호(2.5기)는 아니었다. 대신 백인천 장효조 장종훈(이상 1기) 이종범(1.5기) 류현진(2.5기) 이정후(4기)가 눈에 띈다.

●장효조 vs 이종범 부자

지난해 타격왕 이정후는 아버지 이종범을 넘어설 거란 평가를 받을 만하다. 프로 6년차로 공인구 시대에 주로 뛴 그는 놀랍게도 데뷔 첫 해인 2017년 0.324가 가장 낮은 타율이다. 그러나 방심은 금물이다. 높은 타율을 유지하려면 한 해만 슬럼프가 와도 위험하다. 이종범은 일본 진출 직전인 데뷔 5년간 타율 0.332로 장효조를 앞섰다. 이 기간 홈런도 2위를 달렸다. 그러나 주니치에서 부상을 당하고 복귀한 뒤 타고투저의 시대였음에도 통산 타율을 0.296까지 까먹고 말았다.

●최동원 선동열 이전 데드볼 시대

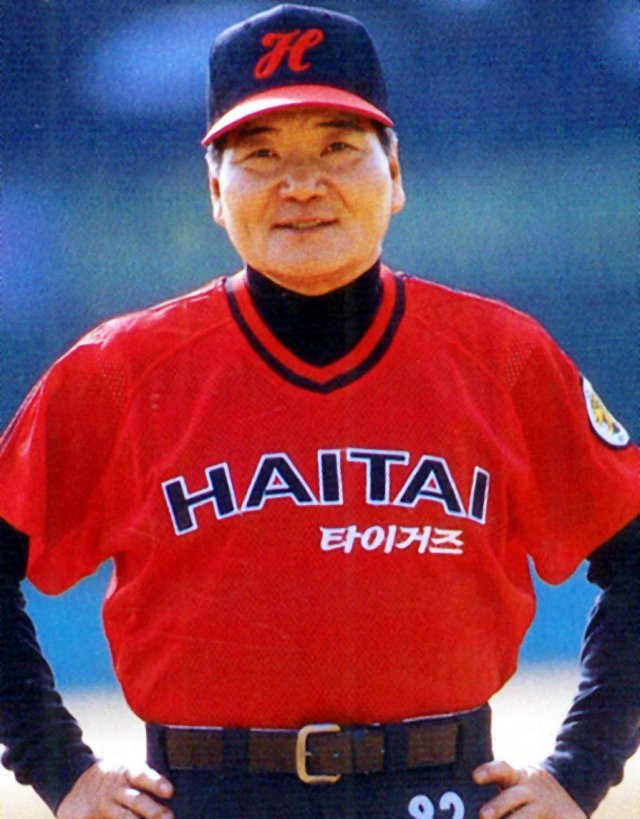

일본 사회인리그에서 뛴 신용균은 1963년 서울 아시아선수권에서 태극마크를 달고 나가 일본을 상대로 예선전 완투승, 결승전 완봉승을 거두며 한국 야구가 사상 처음 일본을 이기는데 주역으로 활약했다. 그 역시 실업리그에서 한 시즌 24승과 0점대 평균 자책을 남겼다고 한다. 반면 타자들은 10개 안팎에서 홈런왕이 결정됐다. 박영길은 타격왕을 6번이나 수상했지만 김응용에게 번번이 한두 개 차로 밀려 홈런왕을 차지 못한 아쉬움을 토로했다. 통산 100홈런을 넘긴 실업선수는 이들과 박현식 김우열 4명뿐이었다.

김영덕 신용균이 있다고 해서 라이브볼 시대의 최동원 선동열을 폄하해선 안 된다. 선동열은 통산 평균 자책 1.20으로 2위인 최동원(2.46)을 더블스코어 차로 앞질렀다. 최동원은 공격적인 투구와 무쇠팔 어깨로 리그를 지배했다. KBO리그가 반세기를 맞는 10년 후 최고 선수는 누구로 돼 있을지 궁금하다.

장환수 스포츠전문기자 zangpabo@donga.com

![美뉴욕 설탕공장 지역의 변신… 규제 완화로 명품 거리로 탈바꿈[글로벌 현장을 가다/김현수]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124623566.1.thumb.jpg)

![조정훈 與총선백서 위원장 “맡자마자 ‘윤석열 책임’ ‘한동훈 책임’ 엄청난 문자 압박”[티키타카]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124616021.1.thumb.jpg)

댓글 0