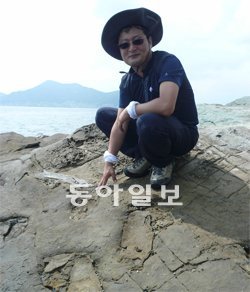

공룡화석 권위 김경수 교수와 경남 사천 무인도 ‘아두섬’ 답사 동행기

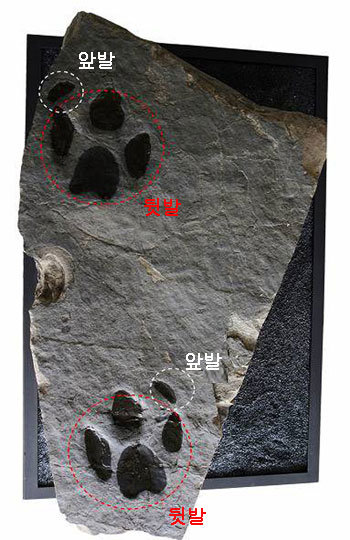

《 2002년 초가을 경남 사천시 신수동의 외딴 무인도 아두섬. 바위를 샅샅이 뒤지던 김경수 진주교대 과학교육과 교수(41·당시 충북과학고 교사)의 눈이 휘둥그레졌다. 경사지게 침식된 바위에 다양한 모양의 공룡발자국 화석 10여 개가 선명하게 찍혀 있었기 때문이다. ‘오호라, 조각류(鳥脚類·두 다리 또는 네 다리로 보행하는 초식공룡) 녀석이 먼저 걸어 간 뒤 세월이 흘러 익룡(翼龍·날아다니는 파충류)과 용각류(龍脚類·목이 길고 몸집이 큰 초식공룡) 녀석이 차례로 지나갔군!’ 2억2500만 년 전부터 6500만 년 전까지 중생대를 지배한 공룡. 이들의 자취를 확인하고 당시 상황을 추측하니 온몸이 짜릿했다. 그런데 익룡 발자국이 이상했다. 앞발은 온데간데없고 뒷발 발자국뿐이었다. 익룡은 4족 보행을 했다는 게 일반적 학설이지만 2족 보행도 했다는 주장이 나오면서 세계 학계가 대립하는 상황이었다. 이 발자국으로 익룡이 2족 보행도 했다는 사실을 명쾌하게 확인할 수 있었다. 김 교수는 아두섬에서 공룡발자국 화석 외에도 다수의 공룡알 화석과 공룡뼈 화석을 발견했다. 화석을 찾아 남해안을 이 잡듯이 뒤져 온 김 교수에게 노다지나 다름없는 섬이었다. 아두섬 공룡화석산지는 2006년 천연기념물 제474호로 지정됐다. 》○ ‘경수김아이’ 공룡화석을 아느냐

이 화석 연구 논문의 제1저자이자 화석 이름에 ‘경수김’을 넣기로 결정한 인물은 국내 공룡화석 연구의 권위자로 꼽히는 임종덕 문화재청 국립문화재연구소 학예연구관이다.

김 교수는 한국교원대 지구과학교육과에서 학사와 석사를 마치고, 제천여중과 충북과학고 교사를 하면서 주말마다 화석 답사를 다녀 2004년 생흔화석학 박사 학위를 받았다. 그는 국제 1급 학술지에 논문 18편, 한국연구재단 등재 또는 등재 후보 학술지에 논문 13편을 게재하는 성과를 냈다. 천연기념물로 지정된 국내 화석산지 20여 곳 가운데 김 교수가 발견한 화석산지가 3곳이다. 아두섬을 비롯해 제주 서귀포시 대정읍 상모리 및 안덕면 사계리 해안 일대의 ‘제주 사람 발자국과 동물 발자국 화석산지’, 경남 진주시 호탄동 ‘익룡·새·공룡 발자국 화석산지’가 그의 발길을 거쳐 천연기념물이 됐다. 지금까지 그가 발견한 화석은 공룡발자국 50여 점, 공룡알 100여 점, 공룡뼈 50여 점, 그리고 주 전공인 새발자국은 1000점이 넘는다.

한여름의 태양이 작열하던 12일 오후 경남 사천시 삼천포에서 김 교수를 만나 답사에 동행했다. 부두에서 통통배를 빌려 타고 10분 남짓 물살을 가르니 9025m²(2730평) 크기의 아두섬이 한눈에 들어왔다. 섬을 지배하던 공룡들은 역사 속으로 사라지고 발자국과 알, 뼈 화석만이 남아 쓸쓸한 무인도를 지키고 있었다.

“전문지식이 없으면 공룡화석을 구분하기 어렵습니다. 가끔 공룡발자국 화석을 찾았다는 제보가 오지만 틀린 경우가 많아요. 공룡뼈 화석이 몸통째 완벽하게 보존돼 발견되는 경우는 극히 드물죠. 파편 화석을 몇 점 발견하면 그 주위에 뭔가가 묻혀 있다고 추정합니다. 혹시 모르죠. 이 바위 밑에 공룡머리 화석이 통째로 묻혀 있을지도….”

그는 아두섬에 공룡화석이 몇 점 있는지는 밝히지 말아 달라고 했다. 화석을 소장하려고 망치로 깨 가는 사람이 간혹 있기 때문. 그는 “아두섬이 천연기념물로 지정된 뒤 누군가 공룡알 화석 1점을 뜯어 갔다”며 쓴웃음을 지었다.

김 교수는 “과학수사대(CSI)가 범죄 현장의 흔적을 보고 사건의 정황을 추적하듯이 화석을 통해 수억 년 전의 환경과 사건을 추리하는 게 묘미”라고 말했다.

2003년 제주에서 5만 년 전 구석기시대 사람발자국 화석이 발견돼 화제를 모은 것도 김 교수의 ‘작품’이었다. 사람발자국 100여 점을 비롯해 사슴발자국 1000여 점, 새발자국 200여 점, 말발자국 20여 점 등 다양한 동식물 화석 수천 점을 발견했다. 제주를 100여 차례 드나들며 샅샅이 뒤진 결과였다. 아시아 최초로 구석기시대 사람발자국 화석을 발견함으로써 인류의 초기 활동을 연구하는 신기원이 됐다.

○ 화석천국 한국, 연구인력은 가뭄

한국은 단위 면적당 공룡발자국 화석이 세계에서 가장 많다. 그래서 외국의 공룡화석 연구자들이 한국으로 모여든다. 한반도는 중생대에 큰 강과 넓은 호수가 잘 발달돼 동물들의 삶의 터전이었고, 중생대 퇴적층이 바닷가까지 쭉 연결돼 있어 침식을 거치면 층리면(層理面·서로 다른 두 지층이 접하는 면)이 잘 나타나기 때문이다. 국내에선 1972년 경남 하동에서 공룡알 화석이 처음 발견됐고 공룡화석에 대한 본격 연구는 1990년대 중반부터 활발하게 이뤄졌다. 연구 역사는 짧지만 우수한 화석산지를 끼고 있어 세계에서 연구력을 인정받는다. 한국의 화석산지를 유네스코 세계자연유산으로 등재하려는 노력도 진행 중이다.

그럼에도 국내에 공룡화석 연구자는 10명도 안 돼 후학 양성이 절실하다. “보통 초등학생 때까진 공룡에 열광하지만 실제 화석을 가까이 접하고 배울 기회가 없으니 관심이 시들해지죠. 게다가 취업에 유리한 분야도 아니고요. 화석 발굴 및 보존 절차를 법에 따라 체계적으로 마련하는 것이 후학 양성과 연구 발전의 첫걸음입니다.”

아두섬(사천)=신성미 기자 savoring@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

성균관의대 교수들 “주1회 자율 휴진”… 전남대-계명대도 검토

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

경비원이 입주민 벤츠 빼주다 12대 ‘쾅쾅’…“급발진” 의심

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이스라엘-헤즈볼라 충돌 격화…이 공습에 헤즈볼라 지휘관 사망

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0