금속 사출 성형기-CAD시스템 등 月 125달러면 맘껏 이용

공유 경제는 디지털카메라처럼 다른 재능도 빛을 보게 하고 있다. 충분히 도전해 보고, 충분히 시행착오를 겪을 수 있다면 재능을 그냥 썩히는 사람들의 수가 줄어들기 때문이다.

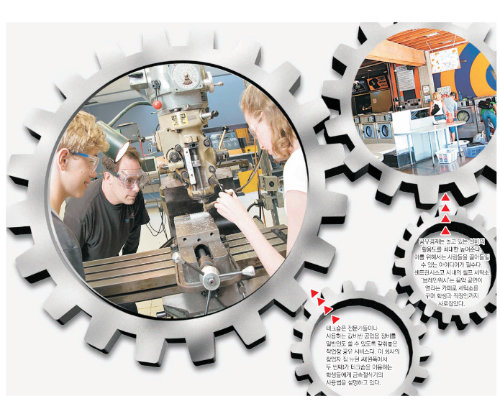

○ 값비싼 설비를 공유하다

이런 장비는 비싼 경우 수십만 달러에 이른다. 따라서 과거에는 이런 설비를 이용할 수 있는 기회 자체가 진입장벽이었다. 하지만 테크숍에선 아니다. 개인부터 처음 창업한 기업가까지 수많은 사람이 저마다의 목적으로 이곳을 이용했다.

갓 문을 연 새너제이 테크숍을 29일 찾아갔다. 직접 디자인한 옷을 만드는 40대 주부부터 수제 자전거를 만들기 위해 자전거 프레임을 전문 도장 가마(페인트칠을 한 뒤 열처리하는 기계)에 넣은 50대 남성까지 다양한 사람이 작업을 하고 있었다. 하지만 이곳을 가장 열심히 이용하는 사람들은 이런 개인이 아니라 갓 창업한 기업가들이다. 실리콘밸리는 벤처기업의 요람과 같은 곳이지만 대부분의 창업이 인터넷이나 반도체 분야에 집중돼 있었다. 컴퓨터와 아이디어만 있으면 창업할 수 있기 때문이었다. 테크숍은 제조업 분야 창업을 돕는다.

테크숍의 마케팅 디렉터 캐리 몬타메디 씨는 “버락 오바마 대통령도 쓰는 아이패드 케이스를 만든 ‘도도케이스’라는 회사가 테크숍을 이용한 대표적인 성공사례”라고 알려줬다. 도도케이스는 마치 양장본 책표지처럼 생긴 아이패드 케이스인데 정교하게 제작하려면 약 2만5000달러짜리 나무 세공기계가 필요했다. 창업자 패트릭 버클리 씨는 테크숍을 이용해 시제품을 만들었고, 이 시제품이 인기를 끌자 대량생산을 통해 약 50달러짜리 도도케이스를 100만 개 이상 판매하는 성공을 거뒀다.

이렇게 개인이 사면 거의 쓰지 않은 채 먼지만 뒤집어쓰는 자원을 최대한 활용하는 게 공유 경제의 목표다. 샌프란시스코 시내의 폴섬가에 있는 ‘브레인워시’라는 세탁소는 세탁기의 활용도를 높인다. 사람들이 세탁소에 세탁물을 맡기지 않는 이유는 세탁소에 가서 세탁을 하는 데 시간이 많이 걸려 불편하기 때문이다. 브레인워시는 이런 문제를 해결하기 위해 동전을 넣는 세탁기만 놓인 기존 세탁소 대신 멋진 카페와 식당을 만들고는 그 벽에 세탁기를 놓았다. 저녁이면 지역 밴드의 공연도 열었다. 그러자 밀린 업무를 보려는 직장인, 숙제를 하는 학생, 공연을 보려는 손님들이 찾아와 ‘덤으로’ 세탁을 했다.

이런 방식을 응용해 놀고 있는 사무실을 빌려주는 서비스도 생겼다. 루스큐브라는 회사는 세계 각지의 기업이 사무실의 빈자리나 작은 방을 공유할 수 있게 해주는 서비스다. 그런데 사무실을 빌려줄 때 돈 대신 노동력을 요구한다. 예를 들어 갓 창업한 회사가 직원 수에 비해 조금 큰 사무실을 빌렸는데 웹사이트를 만들 기술자를 아직 채용하지 못했다면 이런 기술을 가진 사람에게 사무실을 빌려주고 사무실을 쓰는 동안 웹사이트를 만들게 하는 것이다. 사무실 임대인은 단기 프로젝트에 정규직원을 고용하지 않고 비용을 아낄 수 있어서 좋고, 임차인은 다양한 일을 원하는 시간 동안 할 수 있어 편리하다.

이 회사의 창업자 캠벨 매켈러 씨는 “처음에는 편하게 일을 할 수 있는 공간을 세계 어디서든 구하는 방법이 없을까 생각해 시작한 사업”이라며 “지금은 이런 공동 작업공간을 통해 다양한 사람이 만나고 그들의 생각이 교류되면서 혁신적인 아이디어도 생겨나기 때문에 보람을 느낀다”고 말했다.

아예 인력만 중개해주는 서비스도 생겼다. 태스크래빗과 같은 업체는 사람을 소개해주는 회사다. 빨래를 대신 해준다거나, 장을 대신 봐주는 간단한 업무를 온라인으로 아주 낮은 수수료만 내고 할 수 있게 한 것이다. 하지만 점차 서비스가 확대되면서 이용자의 범위가 늘어났다. 최근에는 웹사이트 디자인을 1시간에 15달러를 받고 해주겠다는 사람부터 자동차 범퍼를 교환할 수 있거나, 회계 처리를 해주는 사람까지 이곳에 자신의 업무 분야를 올리기 시작했다. 이렇게 일을 하면 업무 시간을 상대적으로 자유롭게 이용할 수 있고 좋은 평판이 쌓이면 다른 사람들보다 더 높은 소득도 올릴 수 있다.

▼ 전문연장 빌려주는 ‘테크숍’ 창업자의 공유사례 ▼

“값싼 창업 가능해져” 예비 발명가들 장사진

그래서 2006년 뉴턴 씨는 리지 맥기 씨와 함께 테크숍을 창업한다. 처음에는 자신과 같은 발명가를 위해 전문적인 연장이 가득한 연구소를 세우고 기계 사용법 강의를 하는 게 목표였다. 하지만 막상 사업을 시작하려 하자 소식을 들은 실리콘밸리의 잠재 고객들로부터 항의가 빗발쳤다. “당장 제품을 만들고 싶은데 몇 주씩 기계 사용법을 배울 생각은 없다. 당장 문을 열어 달라”는 것이었다. 그게 테크숍의 시작이었다.

테크숍에는 입문자를 위한 간단한 공구부터 전문가들이 사용하는 대형 기계까지 다양한 종류의 공업용 설비가 갖춰져 있다. 2006년 실리콘밸리의 멘로파크를 시작으로 샌프란시스코, 미국 동부의 랠리, 그리고 다시 실리콘밸리의 새너제이 등 네 곳에 작업장이 있다. 조만간 디트로이트에도 새 테크숍이 문을 열 예정인데 이 다섯 번째 테크숍은 미국의 자동차회사인 포드가 공동으로 투자해 화제를 모았다. 테크숍은 이미 앞서 문을 연 작업장에서도 자동차에 페인트칠을 할 때 쓰이는 도장용 가마나 금속 사출기, 철판을 자를 수 있는 플라스마 절단기 등의 장비를 구비해 놓았다. 디트로이트 작업장은 이보다 더 큰 장비를 갖출 예정이다.

이런 설비를 이용하려면 교육이 필수다. 테크숍 회원권은 월 125달러, 연 1200달러지만 기계별 사용법은 원하는 기계에 한해 별도의 수강료를 내고 강좌를 들을 수 있다. 최근에는 컴퓨터를 통해 완성품을 디자인한 뒤 이 디자인을 그대로 3차원(3D) 입체 플라스틱 모형으로 만들어주는 3D 프린터도 갖춰놓았다. 컴퓨터로 디자인만 마치면 플라스틱 완성품이 뽑아져 나오는 기계다.

많은 기업가가 테크숍을 통해 시제품을 만든다. 하지만 아들의 세발자전거를 직접 만들어주려는 아버지부터 어떤 가게에서도 팔지 않는 독특한 디자인의 옷을 만들어 입고 싶어 하는 패셔니스타까지 다양한 일반인들도 이곳을 찾는다.

최근에는 미숙아를 낳은 한 아버지가 자신의 아들을 위해 직접 인큐베이터(보육기)를 만든 일도 있었다. 새너제이 테크숍을 안내했던 직원 브라이언 마틴슨 씨는 “병원에서도 적절한 양의 주사액을 계속 공급할 수 있는 인큐베이터가 없다며 난색을 나타냈는데 아버지가 테크숍을 이용해 직접 만들어 아이를 구했다”며 “상상하지도 못한 일들을 사람들이 이곳에서 벌이는 게 경이롭다”고 말했다.

새너제이=김상훈 기자 sanhkim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

檢, ‘8억 원대 금품수수 혐의’ 전준경 전 민주연구원 부원장 기소

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘교수 사직 디데이’ 병원 떠난 빅5교수 아직 0명…환자 불안 여전

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

美 국무부 부장관 “美, 한미일 협력 유지위해 역할할 것”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0