〈62〉 “나 잡아 봐라”

그때도 겨울이었다. 학생들과 차를 빌려 캐나다 로키산맥으로 향했다. 목적지에 도착하기 전까지 하염없이 이어지는 기나긴 고속도로. 다소 황량하기도 하고 장엄하기도 한 풍경 속에 이따금 집들이 저 멀리 보였다가 사라졌다. 앞에 앉은 학생이 혼잣말처럼 말을 꺼냈다. 이렇게 인적이 드문 곳에 살다니, 저들은 속세를 떠난 사람들일까요.내가 대답했다. 아닐 거 같은데요. 정말 속세를 떠난 사람들이라면, 아예 산속으로 들어가 버릴 것 같은데요. 고속도로를 지나는 여행객 시야에 들어올 만한 곳에 살지는 않을 거 같은데요. 어쩌면 저들이야말로 궁극의 ‘관심종자’인지도 몰라요. 마을에 사는 사람들에게보다 더 깊은 관심을 기울여야 그들을 판별할 수 있잖아요. 바로 그런 관심을 원하기에 아예 시야에서 사라지지 않고 있는 거고.

그렇지 않은가. 진짜 관심을 원하는 사람들은 상대의 적극적인 참여를 요청하고, 그러한 요청은 일정한 거리를 둘 때 비로소 가능하다. 연인들이 해변에서 일종의 예식처럼 행하곤 하는, ‘나 잡아 봐라’ 놀이를 떠올려 보라. 상대는 결코 연인의 시야에서 완전히 벗어나지 않는다. 그래야 연인의 관심 대상이 될 수 있으니까. 그렇다고 상대 바로 옆에 있지도 않는다. 그러면 연인이 애써 관심을 기울여 자신에게 접근할 필요가 없어지니까. 그래서 적당한 거리를 유지하면서 상대를 유혹한다. 나 잡아 봐라∼.

그 적절한 거리는 바로 모호함을 통해 유지된다. 좋은 예술작품은 때때로 내 가슴에 내려앉은 미확인 비행물체처럼 모호하다. 단순 명료한 것은 식당에서의 음식 주문에나 어울린다. “짜장면 한 그릇 주십시오.” 주문할 때는 이처럼 명료한 언어가 최적이다. 예술적으로 말한답시고, “짜자자 응응 며언 한 사발 줄 듯 말 듯.” 이렇게 말해 보라. 주문도 되지 않고 예술도 되지 않을 것이다. 예술작품은 모호하되, 생산적으로 모호해야 한다. 분명하되 여러 해석을 가능하게 해야 한다. 표현은 아기의 눈동자처럼 분명한데, 그 의미는 하나로 규정하기 어려울 때 그것은 예술이 된다.

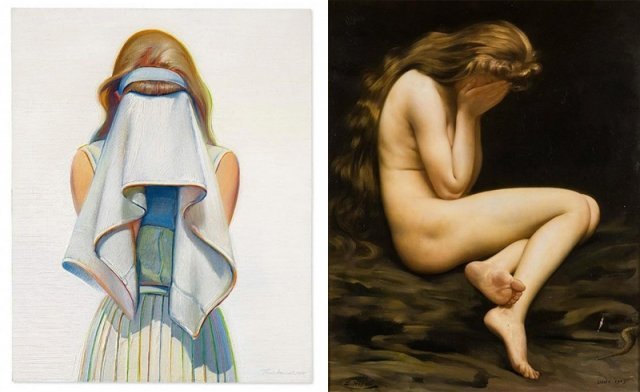

여성이 얼굴을 감싸 쥐고 우는 그림은 회화사에 꽤 존재한다. 루이 이에를이 그린 ‘이브(Eve)’라는 그림을 보라. 벌거벗은 이브가 얼굴을 감싸 쥐고 비탄에 잠겨 있다. 이른바 선악과를 먹기 전에 아담과 이브는 그저 행복했는데, 선악과를 먹은 뒤로 아담과 이브는 나체의 부끄러움을 알게 된다. 이브가 아무 옷도 걸치지 않고 있다는 것은, 그녀가 아직 에덴동산에서 쫓겨나지 않은 상태임을 나타낸다. 비탄에 잠겨 있는 것은 아마도 선악과를 먹은 일에 대한 후회 때문일 것이다.

웨인 티보의 작품이 땀을 닦는 게 아니라 울고 있는 테니스 선수를 그렸다고 해도 여전히 질문은 꼬리를 문다. 왜 울지? 경기에서 졌나? 아니면 승리의 기쁨을 주체 못해서 울음을 터뜨린 건가? 그것도 아니면, 반칙으로 인해 억울한 패배를 당해서 우나? 과연 무엇이 타당한 해석일까? 내 해석은 이 모든 해석과 다르다. 저것은 땀을 닦는 장면도 아니고 우는 장면도 아니다. 저것은 디저트를 몰래 먹고 있는 장면이다. 운동 중에 허기를 느낀 나머지 수건으로 디저트를 감싸 쥐고 오물오물 먹고 있는 장면이다. 아닌 게 아니라, 웨인 티보는 디저트 그림을 많이 그린 것으로 유명하다. 이런 내 해석이 맞다고 강변할 생각은 없다. 논문을 쓸 것도 아닌 담에야, 각자 느끼는 대로 감상하면 그뿐.

김영민 서울대 정치외교학부 교수

김영민의 본다는 것은

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

한시를 영화로 읊다

구독

-

따만사

구독

-

부동산 빨간펜

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

한강 위에서 먹고 자고 일한다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이재명-조국, 오늘 비공개 만찬 회동

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

세계 최초 ‘입장료’ 받는 도시 생겼다…세계문화유산에 등재된 ‘이곳’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![‘기억한 기억’과 ‘기억된 기억’[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/02/19/117976991.1.jpg)

![예술도, 연애도 ‘모호’해야 매력적[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/01/29/117647791.1.jpg)

![구별하지 않으면 ‘괴물’은 없다[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/01/08/117259036.7.jpg)

댓글 0