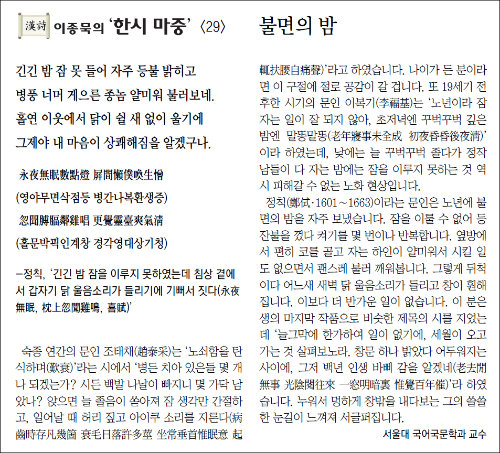

정칙(鄭칙·1601∼1663)이라는 문인은 노년에 불면의 밤을 자주 보냈습니다. 잠을 이룰 수 없어 등잔불을 껐다 켜기를 몇 번이나 반복합니다. 옆방에서 편히 코를 골고 자는 하인이 얄미워서 시킬 일도 없으면서 괜스레 불러 깨워봅니다. 그렇게 뒤척이다 어느새 새벽 닭 울음소리가 들리고 창이 훤해집니다. 이보다 더 반가운 일이 없습니다. 이 분은 생의 마지막 작품으로 비슷한 제목의 시를 지었는데 ‘늘그막에 한가하여 일이 없기에, 세월이 오고 가는 것 살펴보노라. 창문 하나 밝았다 어두워지는 사이에, 그저 백년 인생 바삐 감을 알겠네(老去閒無事 光陰閱往來 一窓明暗裏 惟覺百年催)’라 하였습니다. 누워서 멍하게 창밖을 내다보는 그의 쓸쓸한 눈길이 느껴져 서글퍼집니다.

이종묵 서울대 국어국문학과 교수

이종묵의 ‘한시 마중’

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

기고

구독

-

손효림의 베스트셀러 레시피

구독

-

인터뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

김흥국 “국힘, 목숨 걸고 도왔더니…고맙단 전화 한 통 없어” 토로

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

영수회담 2차 준비회동, 결론 없이 종료…민주 “아쉬움 남아”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

대법 “일용노동자 월 근로일수 20일”…21년 만에 바뀐 판단

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[이종묵의 ‘한시 마중’]이불 속에서 웃을 일](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0