[알아야 지킨다, 족집게 ‘생존 수칙’]<7> 아파트 ‘경량 칸막이’ 막으면 안돼

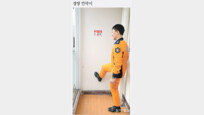

13일 오후 서울 노원구의 한 아파트. 서울 노원소방서 안병철 소방관이 605호 베란다 벽을 두드리며 말했다. 606호와 연결된 베란다를 막아주는 벽이다. 겉으로 보기엔 그냥 시멘트 벽이지만 실은 두께가 1cm도 되지 않는 석고보드로 돼 있다. 망치를 사용하거나 발로 세게 걷어차면 단숨에 깨진다. 그래서 일부 아파트 주민은 “돈 아끼려고 싸구려 소재 썼다”고 건설사에 항의하기도 한다.

만약 지금 살고 있는 곳이 1992년 이전에 지어진 아파트라면 대부분 집 안에 마땅한 대피 공간이 없다. 1992∼2005년 사이에 지어진 복도식 아파트라면 경량 칸막이가 있을 가능성이 높다. 경량 칸막이는 베란다나 발코니 양쪽 끝 중 한 곳에 있다. ‘비상구’ ‘이곳을 깨고 탈출하세요’ 같은 스티커가 붙어 있다. 스티커가 보이지 않으면 손으로 두드리면 알 수 있다. 두께가 1cm 미만의 합판이나 석고보드 등의 재질로 돼 있어 ‘통통’ 소리가 난다. 하지만 이 기간에 지어진 아파트라도 경량 칸막이가 없을 수 있다. 의무 설치가 아니었기 때문이다.

많은 가정에서 대피 공간이나 경량 칸막이가 설치된 발코니를 창고처럼 쓴다. 비상 상황을 감안하면 가급적 이 공간을 비워놓는 것이 좋다. 특히 무게가 많이 나가는 가전제품이나 벽 전체를 가로막는 수납장은 대피 과정에 치명적 장애물이다.

소방 관계자는 “어둡고 밀폐된 공간으로 숨지 말고 발코니 등으로 대피한 뒤 연기가 들어오지 않게 문이나 창틈을 막고 구조를 기다려야 한다”고 말했다.

권기범 kaki@donga.com·사공성근 기자

알아야 지킨다, 족집게 ‘생존 수칙’

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

용썰

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

만화 그리는 의사들

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

벤투의 고백 “이강인, 재능만으로 판단해선 안 됐다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이재명-조국 만찬회동… 이 “조국당 선도적 역할” 조 “민주 수권정당 역할”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“죄송하다”…김포시 공무원 또 숨진 채 발견

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0