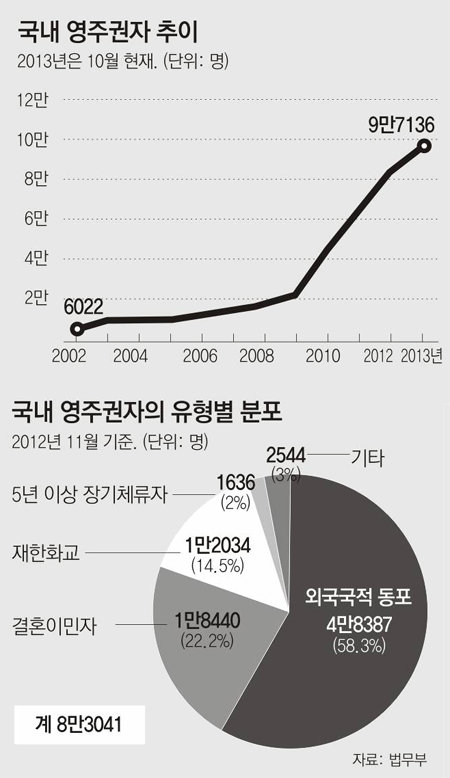

대한민국 영주권 따기 귀화보다 어렵다는데…

○ 법과 현실의 괴리

영주권자는 국내에서 영구적으로 살 수 있는 외국인이다. 병역과 교육의 의무는 없지만 납세의 의무는 있다. 구직 취업 창업의 권리, 기술 습득과 교육을 받을 권리, 사회보장 혜택과 건강서비스를 받을 권리 등도 가진다. 지방선거 투표권과 주민투표권도 지닌다.

영주권을 취득하면 오래 체류할 수 있다는 장점은 있지만 한국생활에 불편한 점은 여전히 많다. 영주권자 마건로 씨(57)는 “외국인이라고 은행에서 한국인 보증인을 요구하기도 하고 신용카드를 발급받기 어렵다. 외국인등록번호를 입력하면 자주 잘못된 번호라고 떠서 웹사이트를 이용하기도 불편하다”고 말했다. 똑같이 세금을 내지만 복지 혜택도 미미하다. 한국 노인들은 지하철을 무료로 탑승하지만 영주권자는 제외된다.

젊은 영주권자들에게는 취업의 권리는 법조문에 불과할 때가 많다. 편견과 차별의 벽에 자주 부딪친다. 마 씨의 아들인 수동 씨(28·여행사 직원)는 “입사 지원서를 냈더니 ‘화교는 받지 않습니다’라는 전화를 받은 친구도 있었다”며 “대기업에 취업하는 건 꿈도 못 꾸고 중국어가 필요한 중소기업에 취직하거나 자영업을 하는 친구들이 많다”고 말했다.

○ 제도 미비에 모순까지

국적을 취득하면 기초생활보장 등 각종 공공부조를 받을 수 있고 주민등록번호가 나와 일상생활이나 신용거래도 편리하다. 외국인 자녀를 데려오면 특별귀화를 통해 쉽게 국적을 얻도록 해줄 수 있다. 반면 영주권자들은 이런 혜택을 누리지 못해 생활하기 불편하다.

법무부는 이런 모순을 해결하기 위해 ‘영주권 전치주의’ 제도 도입을 추진하고 있다. 외국인에게 먼저 영주권을 부여한 뒤 국적을 취득하게 하는 제도다. 미국과 캐나다 등에서도 외국인들이 귀화신청을 하기 전에 일정 기간 영주권을 보유하도록 하고 있다.

지금까지는 국적취득 절차가 허술해 한국어 구사력과 사회 이해가 부족하거나 국민으로 갖춰야 할 기본소양과 정체성이 확립되지 않은 외국인에게도 쉽게 국적을 줘 왔다는 비판이 적지 않았다.

이샘물 기자 evey@donga.com

김예윤 인턴기자 고려대 역사교육과 4학년

달라도 다함께

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

어제의 프로야구

구독

-

기고

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“이미주, 갑자기 교회다녀” 유재석 석달 전 연애 의심…♥송범근 독실 교인이었다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

신동빈 회장, 신사업 확대 잰걸음… 청주 이어 말레이 공장 찾아

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

北, 나이 든 여성 머리핀도 챙기는 김정은 ‘애민’ 부각

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[다문화의 진화]영주권자 10만명 시대의 과제](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/10/25/58448905.1.jpg)

![[다문화의 진화]홀로서기 힘든 결혼이민자](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/10/24/58421038.2.jpg)

댓글 0