신자유주의를 향한 복수 3종세트

◇대안은 없다/베르트랑 로테, 제라르 모르디야 지음/허보미 옮김/192쪽·1만3000원/함께읽는책

◇부의 독점은 어떻게 무너지는가/샘 피지개티 지음·이경남 옮김/600쪽·2만4000원/알키

◇왜 자본주의는 고쳐 쓸 수 없는가/김운회 지음/568쪽·1만9500원/알렙

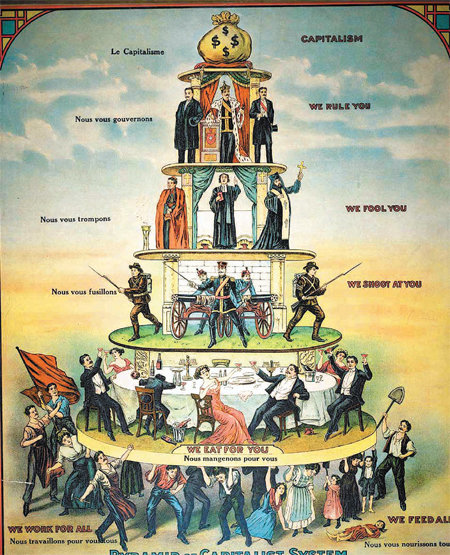

프랑스 좌파 지식인 2명이 함께 쓴 ‘대안은 없다’의 첫 구절이다. 무엇에 대한 복수? 제2차 세계대전 종전 후 ‘영광의 30년’이란 세월 동안 급속도로 빈부격차를 줄여왔던 서구사회를 다시 30년 만에 경제적 파탄으로 몰고 간 신자유주의자들에 대한 복수다.

책의 진짜 복수는 여기서 펼쳐진다. 부자와 엘리트를 대변하는 매기(대처)와 로니(레이건) 대 그들에게 속아서 삶이 거덜 난 조(미국의 실직자)와 로제르(프랑스의 실직자)를 단순 비교하면서 신자유주의자들의 무책임성에 직설적 맹공을 퍼붓는다. 그래서 다소 감정적이다.

‘대안은 없다’가 최근 30년에 초점을 맞췄다면 미국의 저널리스트가 쓴 ‘부의 독점은 어떻게 무너지는가’는 신자유주의가 도래하기 전 ‘영광의 30년’에 좀더 초점을 맞췄다. 지난 100년의 미국역사를 끝없는 탐욕에 눈 먼 부자(슈퍼리치)들과 그들의 과점적 지배를 억제하려 했던 보통사람들 간의 치열한 대결로 그려냈다.

1928년 대공황 이전 미국 최상위 1%의 슈퍼리치가 전체 국민소득의 4분의 1을 거머쥐고 있었지만 영광의 30년 시대엔 금권정치가 퇴색하면서 그 비율이 10분의 1로 줄었다. 이는 곧 탄탄한 중산층의 여유로운 삶을 보장했다. 당시 미국인들은 맞벌이를 하지 않으면서도 야근은커녕 낮잠까지 즐길 수 있었고, 자신의 집에 수영장이나 테라스가 없어도 이웃집에서 수영과 바비큐 파티를 즐길 수 있었다.

김운회 동양대 교수가 쓴 ‘왜 자본주의는 고쳐 쓸 수 없는가’는 현재의 위기상황이 신자유주의 차원의 문제가 아니라 자본주의 자체의 문제에서 기인한다고 분석한다. 아울러 그는 “자본주의 4.0식으로 자본주의를 고쳐 쓰려는 노력은 이제 한계에 도달했다”고 진단한다.

1980년대 학생운동권 이론가로 풍미했던 김 교수는 박학다식한 이론을 토대로 자본주의가 지닌 ‘철학의 빈곤’과 공산주의가 지닌 ‘적응력의 부족’을 각각 ‘머리 없는 자본주의’와 ‘몸통 없는 공산주의’라고 비판한다. 또 미시경제와 금융공학에 심취한 신자유주의는 서구경제 시스템의 산물이기에 거시경제와 제조업 중심의 동아시아 경제시스템과 맞지 않음에도 세계화의 구호에 눈이 멀어 맹목적 추종을 낳았다고 비판한다. 게다가 디지털 재화의 등장으로 기존의 화폐이론과 노동가치이론이 무력화하는 현상이 발생하고 있다.

저자는 “혁명은 정치적 위기상황의 돌파구는 될 수 있어도 경제적 위기상황엔 적용할 수 없다”면서 패러다임의 일대 전환을 통해 자본주의를 대체할 새로운 패러다임을 모색해야 한다고 역설한다. 하지만 그 패러다임의 구체적 청사진에 대한 비전은 부족해 보인다.

권재현 기자 confetti@donga.com

인문사회

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

만화 그리는 의사들

구독

-

이슈&뷰스

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

[속보]조국혁신당 원내대표에 황운하…10분 만에 만장일치로 선출

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

김흥국 “국힘, 목숨 걸고 도왔더니…고맙단 전화 한 통 없어” 토로

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

논란 커지는 민주유공자법…보훈부 “통과시 대통령 거부권 요청도 검토”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[책의 향기]“콩나물 팍팍 무쳤냐”… 국민 울고 웃긴 예능史](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603498.1.jpg)

![[책의 향기]오랜 헌신이 고통으로… 가족 간병 사회의 비극](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603452.1.jpg)

![[책의 향기]끔찍한 고통을 겪으며 결심했다, 용서하기로](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603427.2.jpg)

댓글 0