[책의 향기]인간의 ‘암호해독 본능’이 역사를 바꾸다

- 동아일보

-

입력 2020년 10월 24일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

◇암호의 모든 것/스티븐 핀콕, 마크 프러리 지음·김경미 옮김/192쪽·2만2000원·사람의무늬

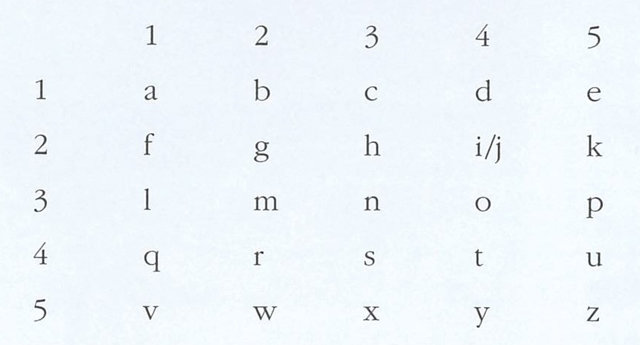

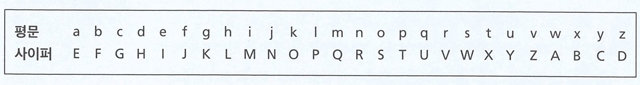

“4334 4424421514(사진①). M AERRE KS LSQI(사진②)”의 뜻은? (정답은 본문 말미에.)

사진①은 그리스의 역사가 폴리비오스, 사진②는 로마의 카이사르가 주로 썼던 암호법이다. 표를 보면 비교적 쉽게 해독할 수 있다. 그런데 만약 주어진 표가 없다면? 정체불명의 알파벳과 숫자의 나열이 암호인지 아닌지조차 불확실하다면? 읽어내기란 꽤나 골치 아픈 일이 될 것이다.

암호 해석에 대한 최초 기록은 9세기 아랍 과학자 알 킨디의 ‘암호문 해독에 관한 원고’다. 암호는 비밀스럽게 통용됐지만 본격적으로 해독법이 언급된 건 이때가 처음이다. 유럽에서 암호문은 대개 수도원의 전유물로 남아 널리 퍼지진 못했다. 15세기가 돼서야 남유럽을 중심으로 텍스트를 뒤섞는 암호 형태인 ‘노멘클레이터(nomenclator)’가 널리 퍼지기 시작했다.

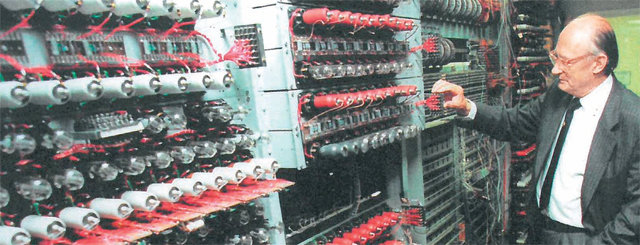

전쟁 중 암호문은 더욱 긴요했다. 적의 암호를 빠르게 해독할수록 치명타를 안길 수 있기 때문. 제2차 세계대전 당시 영국은 ‘에니그마(수수께끼)’ 해독에 광적으로 집착했다. 런던 교외에 세워진 ‘암호학교’에는 전쟁이 임박하자 100여 명이 적군의 에니그마 분석에 돌입했다. 전쟁 막바지, 인원은 9000명까지 불어났으며 독일 이탈리아 일본의 메시지가 낱낱이 분석됐다. 유명한 영화 ‘이미테이션 게임’의 암호 천재 앨런 튜링도 이곳에서 일했다. 스파이, 정치 지도자 등에게 전해지는 메시지도 암호화는 필수였다. 암호 경쟁에서의 우위는 곧 승리를 의미했다.

암호를 만들고, 파헤치고픈 욕망 때문에 문학작품을 비롯한 스토리텔링에서 암호는 없어서는 안 될 소재다. 저자들은 암호가 본능적으로 “우리의 상상력을 강력하게 사로잡는” 힘이 있다고 봤다. 소설 ‘다빈치코드’에서 기독교에 관한 숨은 코드는 전개의 핵심이다. 오늘날 영화광들이 화면 곳곳의 미장센에 감독이 숨겨둔 메타포를 찾아내 해석하는 재미도 일종의 암호 해석의 쾌감이라 할 수 있겠다.

좀 더 근본적으로 들어가보자. 누구나 친한 사람에게만 혹은 일기장에만 남기고픈 내밀한 메시지가 하나쯤은 있다. 예를 들어 서두에 적어놓은 암호문처럼 말이다. 정답은 “SO TIRED. I WANNA GO HOME(너무 피곤하다. 집에 가고 싶다).” 회사 상사 앞에서 하기 힘든 말도 암호문으로 전하면, 실수할 일도 적고 더 그럴 듯해 보이지 않을까. 이처럼 암호 발전의 역사는 내면의 목소리를 점점 더 세련되게 전하고픈 인간 욕망의 역사라고도 할 수 있겠다.

1123, 24 52113344 4434 2234 23343215.

김기윤 기자 pep@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0