고양이가 된 쥐

고양이가 된 쥐

Posted October. 07, 2020 07:28,

Updated October. 07, 2020 07:28

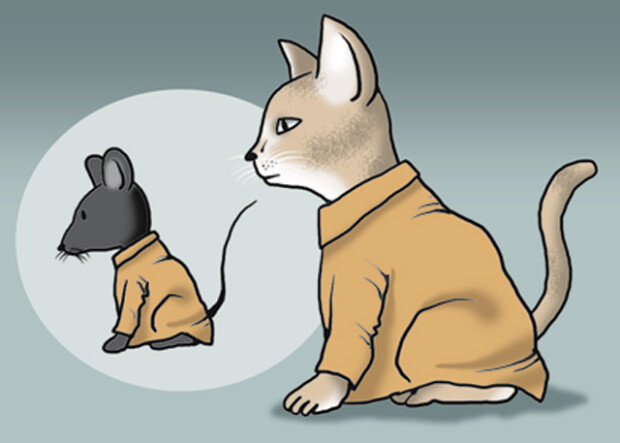

그래픽소설, 즉 만화로서는 유일하게 퓰리처상을 수상한 아트 슈피겔만의 ‘마우스’는 상처에 관한 이야기다. 특이하게 작가는 나치를 고양이로, 유대인을 쥐 즉 마우스로 그린다. 우화인 셈이다. 고양이 앞의 쥐, 이것이 제2차 세계대전 중 유대인들의 실존적 삶이었다. 아우슈비츠 수용소에 갇혔다가 살아남은 작가의 부모도 두 마리의 쥐였다. 소설은 부모 쥐가 입은 상처를 이야기한다. 어머니 쥐는 결국 자살로 생을 마감했고 아버지 쥐의 삶도 순탄하지 않았다. 그런 부모를 둔 아들 쥐의 삶도 순탄하지 못했다. 그래서 독자가 쥐 가족의 선연한 상처와 고통에 공감하지 않는 것은 어려운 일이다.

그런데 아이러니한 것은 나치의 인종주의로 인해 어마어마한 고통을 받았음에도 불구하고, 아버지 쥐가 흑인에 대해 취하는 인종주의적 태도이다. 어느 날 며느리가 차를 세우고 흑인을 태워주자 그는 이렇게 말한다. “믿을 수가 없구나, 이 차에 슈바처가 타고 있다니!” ‘슈바처’라는 말은 ‘니거’(검둥이)라는 의미의 이디시어였다. 자기 가족만 알아듣게 유대인의 이디시어를 쓴 것이다. 그에게 흑인은 남의 물건을 훔치는 니거였다. 그는 흑인이 차에서 내릴 때까지 뒷좌석에 놓인 물건을 훔쳐가지는 않는지 감시했다. 그가 흑인을 대하는 방식은 나치가 유대인을 대했던 방식과 다르지 않았다. 아이러니도 그런 아이러니가 없었다.

아버지 쥐의 인종주의적 발언은 과거의 쓰라린 상처로부터 아무런 교훈을 얻지 못한 탓이다. 이스라엘의 유대인들이 팔레스타인인들을 자신들이 나치에게 당한 것과 같은 고통 속으로 몰아넣고 있는 것도 그래서다. 하기야 이것이 어찌 그들만의 모순이랴. 역사를 돌아보면, 쥐였던 자가 고양이가 되고 피해자가 가해자가 되는 것은 흔한 일이었다. 우리도 언젠가 남에게 그러했을지 모른다. 그래도 위안인 것은 ‘마우스’의 작가처럼 아버지의 것이라 하더라도 그 모순을 고백하고 부끄러워하는 사람이 이 세상에 존재한다는 사실이다.