“몸은 늙는데 마음 더욱 젊어오는 따뜻한 저 형벌을 어쩔 것인가”

―공상균 산문집 ‘바람이 수를 놓는 마당에 시를 걸었다’ 중.

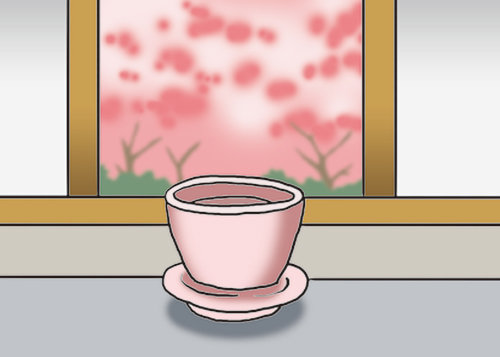

구례 화엄사 뒤편 대나무숲길을 지나면 나오는 작은 암자에서 공상균 작가는 노스님의 분홍색 찻잔을 보았다. 청춘을 수행으로 다 보낸 노스님께 마음이라도 젊게 사시라고 한 신도가 선물한 것이다. 찻잔의 주인은 그곳에 없고 밖은 홍매가 붉게 빛나는 계절. ‘문만 열어도 분홍 천지인데 방 안에 또 분홍을 두고 갔으니, 몸은 늙는데 마음 더욱 젊어오는 따뜻한 저 형벌을 어쩔 것인가’라고 작가는 썼다. 이 구절을 읽으며 나는 무릎이 꺾였다.

끝 간 데 없는 광활한 경치나 아름다운 것을 볼 때마다 눈물이 난다. 나를 가두고 있던 한계를 느끼고 나를 옥죄던 그 한계에서 놓여나는 느낌 때문이다. 내가 갇혀 있던 한계를 느끼는 순간 알게 된다. 그 한계가 ‘나’를 만들고 있었다는 것을.

나이 든다는 것은 내 몸의 한계를 만나는 일이다. 덕지덕지 붙어 있던 욕심들이 체력과 정신력의 한계 때문에 하나씩 떨어져 나간다. 늙는다는 것은 집착에서 비롯된 두려움에서 벗어나는 일이다. 비로소 나의 한계는 나의 집이 된다. 나에게 휴식을 허락하는 시간이 찾아온다. 청춘을 치르고 받아들이는 나의 한계, 그 한계가 빚어낸 자신을 음미하고 감상하는 시간이다. 몸은 늙는데 마음은 더욱 젊어오는 시간이 찾아올 때마다, 몸과 마음의 간극이 더 벌어질수록 형벌일 테지만 그것을 ‘따뜻한 형벌’이라 칭하는 작가의 여유에서 나는 자기 삶에 대한 지극한 예의를 본다. 이 문장은 자족이 주는 평안 속에 자신을 사랑하고 그만큼 타인에게 너그러울 수 있는 내면의 힘을 가진 사람, 그런 사람이 내뱉을 수 있는 탄식이다. 암자에 없는 그 노스님은 작가 자신인 것이다.