“어릴적 마음 절대 잊지 말자

그림은 늘 나 자신과의 대화”

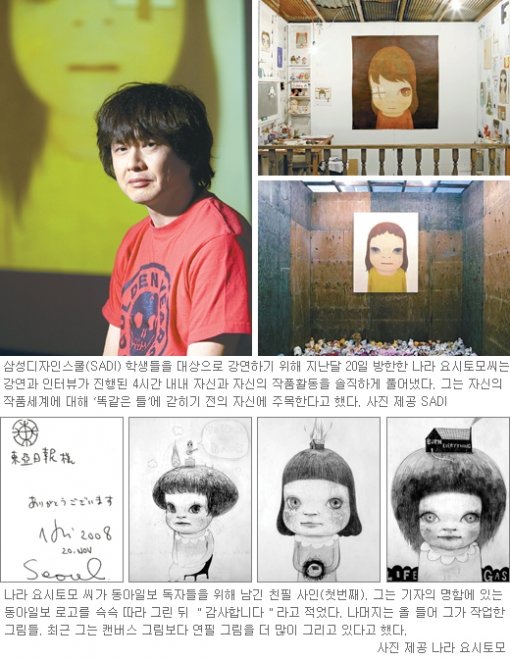

일본 ‘네오 팝 아트’ 대표주자 나라 요시토모

○‘어릴 적 마음’에서 찾은 ‘나만의 나’

세계의 대중으로부터 뜨거운 인기를 얻고 있는 나라 씨는 국내에도 상당수의 열혈 팬을 거느리고 있다. 2005년 여름 서울 중구 로댕갤러리에서 열린 그의 개인전에는 두 달간 8만6000여 명의 관람객이 몰렸다. 이는 1999년 이 갤러리 개관 이래 최고 기록이다.

그의 그림은 일반적인 작가들의 그림과 확연히 다르다. 팬시용품 캐릭터를 연상시킬 만큼 만화적이고, 그림의 중심 소재도 여자아이, 개, 오두막집처럼 친숙한 것들이다.

“미대에 들어가 처음으로 ‘다른 사람과 다른 나’라는 건 어디에 있을까 생각하게 됐습니다. 고등학교 때까진 각자 경험도, 꿈도 다르잖아요. 그런데 (대학에서) 미술을 정식으로 배우면서부터는 모두 정해진 틀에서 똑같은 것을 배우고 똑같은 것을 추구하는 것 같았어요. 대학을 졸업하고 독일로 미술 유학을 가서도 이런 생각은 계속됐죠.”

그는 ‘똑같은 틀’에 갇히기 이전의 자신에 주목했다. 그가 이날 자신의 은색 소니 바이오(VAIO) 노트북을 열어 보여준 20대 시절의 전시회, 작업실 사진 속에는 어릴 때 갖고 놀던 장난감, 학창시절 모은 LP 레코드 등이 가득했다.

“맨 처음 미술에 관심을 갖게 된 건 레코드 재킷 그림을 보고 나서예요. 제 작품 중 물속에 잠긴 여자아이를 표현한 게 있는데, 그것도 고등학교 때 산 레코드 재킷에서 아이디어를 얻었죠.”

그는 “태어난 이후 경험한 모든 것이 작품의 소재”라고 했다. 문득 서울에서 열린 그의 전시회에도 ‘Never forget your beginner’s spirit(어릴 적의 마음을 절대 잊지 마)’이란 슬로건이 걸려 있던 것이 떠올랐다.

○즐기는 그림에 정해진 답은 없다

그는 지금도 자신의 일상과 좋아하는 것들을 작품에 투영시킨다. 영국에 가면 영국 전통 문양을 넣은 작품을 만들고, 도자기 공방에 놀러가면 이를 모티브로 접시나 도자기병에 그림을 그리는 식이다.

“서울 인사동의 막걸리 집에 갔을 때 손님들이 벽에 자유롭게 낙서를 할 수 있게 한 것을 보고 참 좋다고 생각했어요. 그래서 로댕갤러리 전시 때 관람객들을 위한 빈 종이를 마련한 거예요.”

그는 일본의 인기 여배우 미야자키 아오이에게서 영감(?)을 얻어 그린 안경 낀 여자아이, 일본 애니메이션 ‘게게게노 기타로’의 캐릭터처럼 한쪽 앞머리만 길게 기른 여자아이 등 ‘장난 같은’ 그림도 여럿 보여줬다. 미야자키 씨를 모델로 한 그림을 소개할 때는 수줍은 소년처럼 웃었다. 실제 나이(49세)보다 열 살 이상 젊어보이는 그의 얼굴에선 중년의 느낌을 전혀 찾아볼 수 없었다.

“꽤 즐기면서 그림을 그리고 있어요. 전 저를 알리기 위해서가 아니라 제 자신과 대화하기 위해 그림을 그립니다. 처음부터 ‘어떤 것을 그리겠다’고 정해놓지 않아요. 그리다 보면 변해 가는데, 오히려 더 재밌는 것들이 탄생하죠.”

실제 그가 보여준 사진 속 그의 그림들은 완성되기까지 끊임없이 변화하고 있었다. 집 지붕이 사람의 머리로 변하기도 했고, 눈이 있던 자리에 안경이 덧씌워지기도 했다.

“하나의 완성도만 바라보고 간다면 정말 ‘그대로’ 밖에 되지 않잖아요. 결과를 정하지 않고 자신의 생각을 풀어낼 때 자신도 몰랐던 독창성이 나타난다고 생각합니다.”

그는 작품 곳곳에 ‘잔재미’도 숨겨놓고 있었다. 멀리서 보면 그냥 눈동자지만 가까이 들여다보면 그 안에 지구가 들어있는 식이다.

“아무도 알아주지 않는 재미라도 추구하고 있어요(웃음). 비슷해 보이는 작품이라도 자세히 보면 각각 다 다릅니다. 작가가 자신의 그림을 모방한다면 그것은 (작가로서) 끝이라고 생각하기 때문에 전 이전의 그림과 같다고 생각되는 제 그림은 모두 망가뜨립니다.”

그러나 그는 원래부터 그림을 그리는 사람이 되고 싶었던 것은 아니다.

“사실 제가 제일 좋아하는 건 음악이에요. 정말로 뮤지션이 되려고 생각한 적도 있었어요. 재능의 한계를 깨닫고 결국 포기했지만 말이죠. 하지만 제 그림 속에서는 여전히 기타라든지, 좋아하는 음악이 나타납니다.”

그는 가장 좋아하는 뮤지션으로 1970년대 포크록의 거장인 닐 영을 꼽았다. 그가 그린 여자아이가 늘 고독과 반항 사이 어디쯤의 표정을 짓고 있는 것도, 그 안에 그가 좋아하는 ‘록의 정서’를 녹였기 때문이다.

실제 그의 혈관에는 ‘인디의 피’가 짙게 흐르고 있는 듯했다. 그는 “유명한 사람과 그렇지 않은 사람이 있다면 후자(後者)와 함께하는 것이 더 멋지다고 어릴 때부터 생각했다”며 “(세계적 명품 기업의) 공동작업 제의를 거절하는 유일한 이유도 그들이 ‘유명 브랜드’이기 때문”이라고 말했다.

그에게 그림을 그리면서 가장 좋았던 순간을 물었다. 답은 ‘내가 음악을 했다면 못 만났을 뮤지션을 미술을 하고 있기 때문에 만났을 때’였다.

“(진짜 뮤지션이 될 수는 없었지만) 이런 것들도 좋지 않나 생각해요. 사람들은 누구나 자신이 원하는 분야에서 뭔가가 되길 원하지만, 모두가 성공할 수 있는 것은 아니잖아요. 어떠한 상황이 돼도 자신이 좋아하는 것을 부정하지 않고 계속해 나가는 것, 이것이 소중하다고 생각합니다.”

그는 요즘 2010년 미국 뉴욕에서 열릴 ‘아시안 소사이어티’ 행사에서 음악을 주제로 한 전시회 기획을 구상하고 있다. 자신뿐 아니라 다른 여러 뮤지션도 함께 초청해 꾸며볼 계획이라고 한다. 2년 뒤 뉴욕에서 만나볼 그의 작품들이 기다려진다.

임우선 기자 imsun@donga.com

▼ 이 기사에 관련된 더 많은 사진은 동아일보 위크엔드팀 블로그(www.journalog.net/teamweekend)에서 볼 수 있습니다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

총선 패배 후 결집한 한동훈 지지자… 韓 때린 홍준표, 尹과 만찬

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

휘발유 5개월만에 1700원 돌파, 물가관리 빨간불

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

보증금 못 받고 나간 뒤 도어락 바꿔 들어간 세입자들…주거침입 무죄

- 좋아요 개

- 코멘트 개