◇호, 조선 선비의 자존심/한정주 지음/704쪽·3만3000원·다산초당

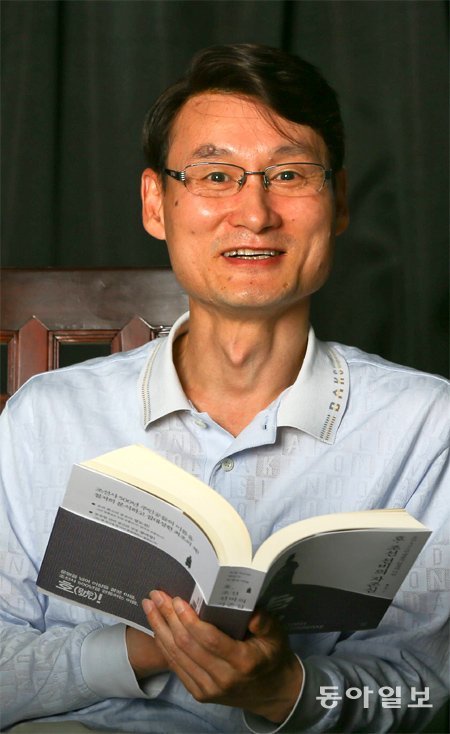

‘… 선비의 자존심’을 쓴 한정주 씨

명(名), 자(字), 그리고 호(號).

“명은 부모가 지어준 이름, 자는 성인이 된 후 윗사람이 붙여주는 것으로 이름과 연관됩니다. 하지만 ‘호’는 자신의 생각과 지향성을 담아 직접 지은 이름이에요. 한 사람의 삶과 생각이 가장 잘 녹아 있습니다.”

“이황의 호 ‘퇴계(退溪)’는 부인 묘소 주변에 흐르는 토계(兎溪)천에서 따왔다고 알려졌어요. 토(兎)를 물러날 퇴(退)로 바꾼 것은, 마지못해 벼슬을 하고 있지만 결국은 세상에서 물러나 선비로서의 삶을 살겠다는 의지가 담겼어요. 정도전의 호 ‘삼봉(三峯)’도 그가 태어난 충북 단양의 도담삼봉에서 유래했다고 알려졌지만 실은 삼봉은 삼각산(현 북한산)을 가리킵니다. 한양이 내려다보이는 북한산으로 역성혁명의 야망을 표현한 겁니다.”

한 씨는 2006년부터 근 10년간 조선시대 인물들의 시, 문집 등 수백 권을 뒤져 가며 각 인물이 ‘왜 그 호를 썼는지’를 탐구했다. 호에는 시대의 정서와 사회상까지 담겨 있다고 한 씨는 강조했다.

“조선 초기에는 성리학이 사회를 지배해 엄숙하면서도 선비의 가치를 반영한 호가 많았어요. 이이는 파주 율곡리의 지명을 따 호를 ‘율곡(栗谷)’이라고 했는데 이 지역을 성리학의 본산으로 만들겠다는 의지가 담긴 거죠. 18세기 실학이 발전하면서 호가 권위나 과시에서 벗어나 개성, 취향대로 지어집니다. 실학자 이덕무의 호인 ‘매탕(T宕)’은 ‘나는 매화에 미친 바보’라는 뜻이죠.”

“김정희의 호는 300개가 넘어요. 추사(秋史)도 있고, 완당(阮堂)도 있고…. 자신이 살던 금호(서울 금호동)의 지명을 따 ‘금강(琴江)’이란 호를 쓰고, 어부나 나무꾼으로 살겠다며 ‘노어초(老漁樵)’란 호도 씁니다. 자신을 한 가지로 규정하지 않은 겁니다. 장승업의 호 이야기를 해볼까요. 조선 3대 화가였던 단원(檀園) 김홍도와 혜원(蕙園) 신윤복은 성공할 만한 탄탄한 배경이 있었죠. 김홍도는 당대 최고 문인화가 강세황의 제자였고, 신윤복은 궁중화원이던 아버지가 있었습니다. 하지만 장승업은 어려서 부모가 죽고 거지처럼 살다가 자수성가한 인물이에요. 그런 입장에서 자신도 단원, 혜원 못지않은 천재화가라는 자부심을 드러내기 위해 ‘오원(吾園)’이란 호를 지은 거죠. 하하.”

임금의 호에는 정치적 상황까지 반영됐다. 대표적인 인물이 정조다. “정조는 왕이 되기 이전에는 ‘홍재(弘齋)’란 호를 썼어요. ‘군자는 도량이 넓어야 한다’는 뜻이죠. 정적인 노론에 ‘피의 복수를 하지 않겠다’는 메시지를 담은 겁니다. 임금이 된 후에 ‘탕탕평평실(蕩蕩平平室)’이란 호를 썼어요. 붕당과 적서 차별 등 폐단을 고치고 개혁을 하겠다는 뜻이지요. 사망 2년 전인 1798년 ‘만천명월주인옹(萬川明月主人翁)’, 즉 ‘달을 비추는 개울은 만개지만 밝은 달은 하나’라는 호를 썼는데, 노비나 최하층민이 겪는 고통과 어려움을 해결하겠다는 의지가 담겨 있습니다.”

한 씨와 한 시간 가까이 호와 관련된 이야기를 듣다 보니 어떤 호가 좋은지 궁금해졌다.

“호를 짓는 데에는 특별한 기준은 없어요. 다만 김정희의 마지막 호는 ‘과칠십(果七十)’이었어요. ‘과천의 70세 늙은이’란 뜻인데, 친근하고 단순하면서도 담백한 호인 것 같아요. 좋은 호는 특별함과 고상함, 우아함이 아닌 평범함 속에 자연스럽게 지어져야 아름답다는 생각이 듭니다.”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

오세훈, 대권 몸풀기 나서나… 與 이어 민주당 서울 당선인도 만난다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

-

‘분당 흉기난동’ 최원종 측, 항소심서 감형 요청…“심신 상실”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0