한국도 재정적자 증가세… ‘일본의 굴욕’ 강건너 불 아니다

‘1인당 매월 2만6000엔(약 35만 원)의 자녀 수당 지급, 1인당 연간 11만8000엔(약 159만 원)을 투입해 고등학교 교육 무상화, 고속도로 전 구간(8500km) 무료화.’

50년 만에 집권한 일본 민주당이 2009년 8월 선거를 앞두고 내건 무상복지 공약이다. 당시 일본의 재정적자 비율이 180%에 이르는 상황이었지만 민주당은 아랑곳하지 않았다. 결국 집행 액수를 줄이고도 재원이 부족해 정부는 지난해 적자 국채를 발행하면서 다시 빚을 지고 말았다. 현 세대의 복지 수요를 미래 세대에 빚을 떠넘겨 해결한 것이다.

국제신용평가회사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 수차례 경고에도 불구하고 일본 재정적자가 개선되지 않자 27일 일본의 국가신용등급을 한 단계 강등했다. 일본의 재정악화는 최근 무상복지에 투입되는 재정지출 논쟁이 뜨거운 한국에도 시사하는 바가 작지 않다. 일본의 2009년 8월 상황이 최근 한국에서 재연되는 듯한 기시감(旣視感)이 들기 때문이다.

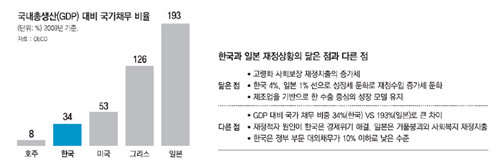

○한국과 일본 재정상황 비교

구본관 삼성경제연구소 수석연구원은 “일본도 1990년대 초반까지만 해도 재정이 건전했지만 자산거품이 붕괴된 이후 정부가 경기 부양을 위해 정부 예산을 투입하고 1990년대 중후반 이후에는 사회복지 지출도 증가하면서 최대 재정적자국으로 전락했다”고 말했다.

더구나 일본은 ‘잃어버린 20년’도 모자라 여전히 경제성장률이 1%대에 머물러 있다. 세금으로 들어올 돈은 부족한데 재정지출은 줄기는커녕 늘어만 가니 달리 대책이 없는 셈이다.

반면 재정적자 비율이 30% 아래였던 한국은 2008년 글로벌 금융위기 이후 경제위기 극복을 위해 재정지출을 늘리기 시작했다. 문제는 그동안 재정 우량국가였던 한국도 본격적으로 정부 돈을 써야 할 시기가 다가오고 있다는 점이다.

○10년 뒤 한국이 지금의 일본?

일본과 한국의 고령사회 진입 시기를 보면 10년 뒤 한국이 현재 일본의 모습과 닮아갈 수 있다는 전망이 자연스레 나올 수밖에 없다. 일본은 1994년에 고령사회(65세 이상 노인인구가 전체의 14%)로 진입한 뒤 1995년부터 생산가능인구가 줄면서 1990년대 중후반부터 복지에 투입되는 재정지출이 급증하기 시작했다. 2000년에 고령화사회(노인인구 7%)에 진입한 한국은 2018년에 고령사회가 될 것으로 보여 7년 뒤에는 어쩔 수 없이 복지 분야에 재정 투입이 늘어날 수밖에 없을 것으로 전망된다.

더구나 한국은 일본과는 달리 전체 예산의 10%에 이르는 국방비 부담이 있고 향후 통일 비용을 예상하면 결코 재정상황을 낙관할 수 없다. 2008년 이후 재정적자 비율 상승 속도가 빠르기 때문에 정부가 중기재정계획에 담은 대로 2014년에 균형재정을 맞춰놓지 않으면 재원 조달을 위해 세금을 올리거나 국채 발행으로 빚을 질 수밖에 없는 상황이다.

이런 가운데 한국도 일본처럼 정치권에서 무상복지에 재정을 투입하자는 목소리가 나오면서 자칫 일본의 전철을 밟는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 전문가들은 일본 민주당이 재정 상황을 고려하지 않고 선거 공약을 밀어붙인 포퓰리즘(대중영합주의) 정책의 시행과 정치적 리더십의 부재가 이번 국가신용등급 하락의 결정적인 원인이라고 지적하고 있다.

박형수 한국조세연구원 재정분석센터장은 “복지 재정을 늘리는 건 쉬웠지만 줄이기가 어려운 만큼 경제가 감당할 수 있는 수준의 복지를 하면서 재정을 관리해야 한다”고 조언했다.

박현진 기자 witness@donga.com

▼ 日“신용하락 당연한 일… 겸허히 수용” ▼

9년전 반발 분위기와 달라

후지이 히로히사(藤井裕久) 관방차관은 기자회견에서 “세계의 대표적 신용평가회사의 등급 부여를 겸허하게 받아들인다”고 말했다. 이토 다카토시(伊藤隆敏) 도쿄대 대학원 교수는 “일본 재정은 국채 발행으로 인한 차입금이 세수보다 많은 이상 상태가 지속되고 있다”며 “등급 하락은 당연한 것”이라고 말했다.

이 같은 분위기는 2002년 4월 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 일본 신용등급을 AA에서 AA-로 내렸던 때와는 사뭇 다른 것이다. 당시엔 재무차관이 기자회견을 열어 “등급이 깎인 이유를 잘 모르겠다. 근거와 기준이 명확하지 않으며 신용평가기관의 평가가 신뢰할 만하지 않다”며 강하게 반발했다. 일각에선 “신용평가기관의 신용을 평가해야 한다”는 주장까지 나왔다. 하지만 9년이 흐른 2011년 1월, 일본 경제는 ‘잃어버린 20년’을 넘어선 지 오래됐고 경제개혁을 이끌 정치 리더십도, 민간의 활력도 실종된 상태다. 세금으로 나라살림을 유지할 수 없어 2년 후엔 50조 엔(약 675조 원)의 신규 국채를 발행해야 하고 내년에는 국가부채가 1000조 엔을 넘어설 것으로 전망된다. 비난의 화살은 경제개혁 리더십을 발휘하지 못하고 있는 정치권으로 가장 먼저 향했다. 주요 신문은 1면에 ‘S&P, 민주당 정권을 불안시’(아사히신문), ‘S&P, 개혁 실현성 의문시’(니혼게이자이신문) 등 정부의 무능을 꼬집는 제목을 실었다. 니혼게이자이신문은 사설에서 “S&P가 정부의 문제 해결 의지를 의문시했다는 점에 주목한다”며 “일본 정치시스템 자체에 물음표가 찍혔다”고 지적했다.

도쿄=윤종구 특파원 jkmas@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![미국 고용 미스터리 풀렸다…불법이민의 경제학[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124627439.1.thumb.jpg)

미국 고용 미스터리 풀렸다…불법이민의 경제학[딥다이브]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

민주 “채 상병 특검 필수 의제” 대통령실 “복잡한 숙제 많이 던져”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“뚱뚱해” “그만 먹어” 부모의 잔소리…후유증 상상 초월

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0