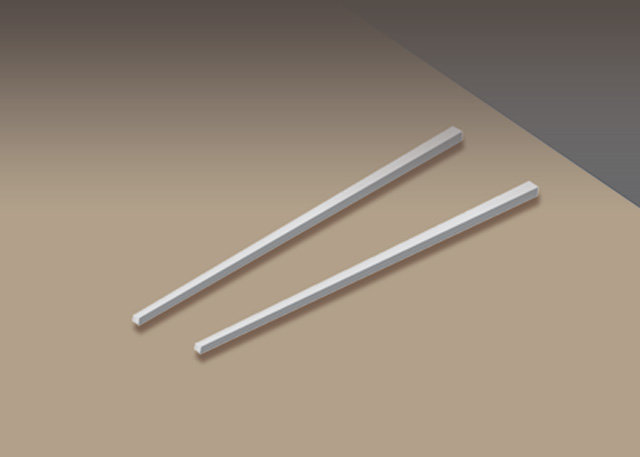

세상의 모든 식당의 젓가락은

한 식당에 모여서도

원래의 짝을 잃고 쓰여지는 법이어서

저 식탁에 뭉쳐 있다가

저 식탁에 뭉쳐 있다가

이 식탁에서 흩어지기도 한다

오랜 시간 지나 닳고 닳아

오랜 시간 지나 닳고 닳아

누구의 짝인지도 잃은 것이

무엇인지도 모르고 살다가도

무엇인지도 모르고 살다가도

무심코 누군가 통에서 두 개를

집어 드는 순간

집어 드는 순간

서로 힘줄이 맞닿으면서 안다

아, 우리가 그 반이로구나

어린 사람은 내가 모든 것이 될 수 있다고 생각한다. 우리는 이 헛된 생각이 예뻐서 ‘꿈’이라는 고운 이름을 붙였다. 젊은 사람은 내가 무엇이든 꿈꿨으나 무엇도 되기 어렵다는 것을 깨닫는다. 우리는 이 아픈 과정을 응원하고 싶어 ‘청춘’이라는 씩씩한 이름을 붙였다. 꿈꾸는 시기와 청춘의 시기가 지나면 우리는 사람의 한계에 대해서 더 많이 알게 된다. 사람에게는 뜻대로 이루어지지 않는 일이 이루어지는 일보다 더 많다. 이 사실을 물끄러미 바라보면서 작은 일에 감사하고 잃은 것을 겸허하게 받아들이려고 노력하게 된다.

‘두 사람’이라는 시도 그렇게 태어나지 않았을까 싶다. 이 시는 젓가락의 이야기를 빌려 사람의 인생과 만남을 그리고 있다. 젓가락은 찬란한 꿈과 청춘의 시기를 지나 낡고 닳은 처지가 되었는데, 그때까지도 잃은 것이 무엇인지 모르고 있었다. 그러다가 어느 순간 운명적으로 제 짝을 만나게 되었다.

이 시를 읽으면서, 특히나 ‘짝’이라는 구절을 읽으면서 어떤 구체적인 얼굴을 떠올린 사람은 행복한 사람이다. 그에게는 연인이 있었거나 있다는 말이다. 얼굴이 떠올랐다면 그 얼굴을 소중히 하시면 된다. 그런데 ‘짝’이 꼭 연인만을 의미하는 것은 아니다. 이 짝은 친구도 되고, 자식도 되고, 일도 되고, 취미도 된다. 마음에 깊이 들어오는 충만한 그것이면 모두 ‘짝’이 될 수 있다.

코로나바이러스로 인해 식당이 텅텅 비어 손님이 들지 않는다고 한다. 그곳에서 짝 잃은 수많은 젓가락은 운명처럼 짝을 만날 날을 기다리고 있다. 젓가락과 우리가 행복한 날이 언제 오려는지 우리도 기다리고 있다.

나민애 문학평론가

나민애의 시가 깃든 삶

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

한시를 영화로 읊다

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

한강 위에서 먹고 자고 일한다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

경찰, 청소년 도박 사범 1035명 검거…98%가 ‘도박 행위자’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

금투세 폐지 대신 내년 시행 유예안 ‘고개’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![신문지 밥상[나민애의 시가 깃든 삶]〈235〉](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/03/07/100048096.1.jpg)

![두 사람[나민애의 시가 깃든 삶]〈234〉](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/02/29/99932884.1.jpg)

![나보다 추운 당신에게[나민애의 시가 깃든 삶]〈233〉](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/02/22/99819054.1.jpg)

댓글 0