―조수삼(趙秀三)의 추재기이(秋齋紀異) 중에서

지금의 평안북도 희천군에서 평범하게 농사를 지으며 살았던 이름 모를 아낙의 살벌한 복수극이다. 서울에서 멀리 떨어져 있는 곳에 사는, 낮은 신분의 아낙이 저지른 사건이 지금까지 전해질 수 있었던 것은 당대의 뛰어난 문인 조수삼(1762∼1849)이 그 내막을 ‘추재기이’에 간략하게나마 수록해 두었기 때문이다.

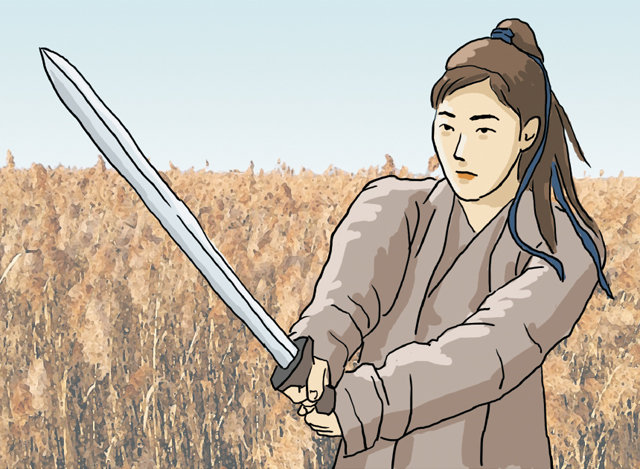

아낙은 조용히 시아버지의 시체를 거둬 장례를 치렀다. 그렇게 만 2년이 지났다. 살인자는 ‘아비 없는 자식을 둔 과부’가 두려운 나머지 모르는 체 잠자코 있는 것으로 판단하고 마음을 놓았다. 하지만 그것은 착각이었다. 아낙은 아무도 눈치채지 못하는 사이에 치밀하게 복수를 준비하고 있었다. 매일 밤마다 몰래 서릿발같이 칼날을 간 후에 자세를 잡고 칼을 휘두르며 찌르는 훈련을 한 번도 쉬지 않았다.

아낙은 살인은 오직 살인으로 갚을 수 있다고 마음먹은 것으로 보인다. 살림밖에 몰랐던 아낙이기에 자신이 칼을 능수능란하게 쓸 수 있게 될 때까지 연습하며 기회를 노렸다. 그러고는 마침내 만 두 돌이 되는 시아버지 제삿날에 그 칼로 살인자를 찔렀다. 원수의 배를 갈라 적출한 간을 제사상에 올림으로써 복수는 완성됐다.

상당히 괴기하고 엽기적이며 잔인하다. 그런데 당시 다른 작품들에서도 주인공이 악인을 잔혹하게 죽이고 시체를 훼손하는 경우를 종종 발견할 수 있다. 이는 그러한 서술이 독자들에게는 용인되었다는 의미다. 이러한 행위가 받아들여진 것은 ‘선에 의한 악의 징치’를 긍정적인 시선으로 바라보았기에 가능했던 일이다.

제사를 마친 아낙은 이웃 사람을 불러 사실을 알리고 관아로 가서 자수한다. 정상이 참작되더라도 살인에 따른 벌을 받을 수밖에 없게 되었다. 그러나 관아에서는 “이 아낙은 효성스러운 며느리이다. 의롭고 빼어난 기상이 있다. 사형이 마땅하지만 감형하여 살려 준다”고 판결한다. 조선을 지배한 ‘효(孝)’ 이념은 살인을 저지른 중죄인마저도 용서하고, 평가하는 결과를 낳았다. 사건을 바라보는 시각은 시대와 상황에 따라 달라질 수밖에 없는 것이리라.

임치균 한국학중앙연구원 교수

조선의 걸크러시

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

데스크가 만난 사람

구독

-

‘그린스완’ 시대, 숲이 경쟁력이다

구독

-

HBR insight

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

美, 이스라엘 공격한 이란 드론·철강 산업 등 제재

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

신동빈 회장, 신사업 확대 잰걸음… 청주 이어 말레이 공장 찾아

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독]위너즈코인 “유명 배우-ML선수 투자 확정” 거짓 홍보

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[조선의 걸크러시]〈26〉국경을 넘나들며 사랑을 지키다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/03/19/94621806.1.jpg)

![[조선의 걸크러시]〈25〉시아버지의 원수를 갚다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/03/12/94493869.1.jpg)

![[조선의 걸크러시]〈24〉여자라고 의병장 못 될쏘냐](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/03/05/94389597.1.jpg)

댓글 0