의료계, 진료중 의사 살해에 충격… “이젠 목숨 걸고 환자볼판”

임세원 강북삼성병원 정신건강의학과 교수(47)가 진료 도중 환자가 휘두른 흉기에 찔려 사망하는 사건을 접한 서울의 A대학병원 의사가 1일 한 말이다. 이 사건 직후 의료계는 충격과 공포에 빠졌다. 박모 씨(30)가 정신질환으로 격리 입원 치료를 받다가 퇴원한 후 제대로 된 치료를 한 번도 받지 못한 것으로 알려지면서 ‘중증 정신질환자 관리가 부실하다’는 비판이 나온다.

서울지역의 한 대형병원 의사는 “사실 정신과는 진료 중 위험한 상황이 발생할 수 있어 진료실에 폐쇄회로(CC)TV가 설치돼 있고 긴급 상황이 닥치면 다른 직원의 도움을 요청하는 호출 버튼도 있다”며 “하지만 이번 사건처럼 미리 흉기를 준비해 와 작정하고 찌르면 도저히 막을 방법이 없기 때문에 두려움이 크다”고 말했다. B종합병원 의사는 “난동을 부리는 환자를 말리다 다친 적이 있는데 이번 사건을 보니 환자 진료하기가 무서워졌다”고 말했다. C정신병원 소속의 한 간호사는 “환자가 포크를 들고 동료 간호사의 머리를 찍어 두피가 벗겨지는 걸 본 적이 있다”며 “나에게 일어나지 말란 법도 없지 않느냐”고 말했다.

이번 사건은 ‘부실한 중증 정신질환자 관리 체계’라는 구조적 문제를 드러냈다. 임 교수를 살해한 범인 박 씨는 2015년경 심한 조울증을 이유로 입원한 후 약 1년 반이 지나 퇴원했다. 하지만 박 씨는 이후 병원에 발길을 끊었다. 사건 당일까지 1년여간 외래진료를 받지 않은 것으로 알려졌다.

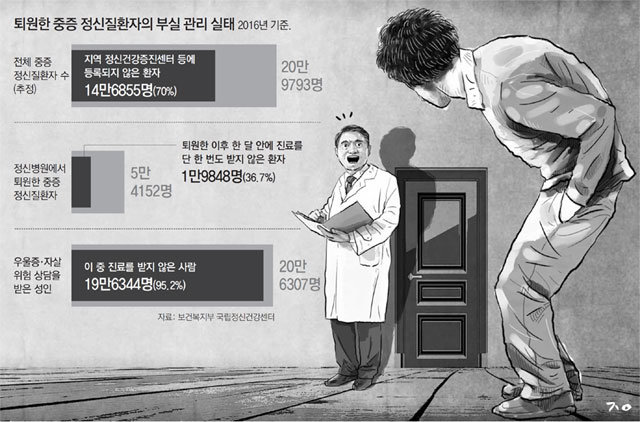

보건복지부가 2017년 공개한 ‘국가 정신건강현황 보고서’에 따르면 2016년 정신병원에서 퇴원한 중증 정신질환자 5만4152명 중 퇴원한 지 한 달 안에 한 번이라도 정신과에 들러 진료를 받은 환자는 3만4304명(63.3%)에 불과했다.

한 해 2만 명에 육박하는 중증 정신질환자가 ‘관리 사각지대’로 숨어든다는 의미다. 중증 정신질환자는 퇴원 후에도 지속적으로 병원에 들러 치료받는 게 필수다. 반면 이를 강제하는 ‘외래치료 명령제’는 절차가 까다로워 거의 실행되지 못하고 있다.

보건복지부는 지난해 7월 중증 정신질환자나 보호자가 동의하지 않아도 외래치료 명령을 내리거나 퇴원 사실을 지역 센터에 알릴 수 있도록 정신건강복지법을 개정하겠다고 발표했다. 하지만 개정안은 아직까지 국회에 제출되지 않았다. 권준수 대한신경정신의학회 이사장은 “정부가 퇴원 정신질환자에 대한 체계적인 관리와 의료진 안전을 위한 대책 마련에 속도를 내야 한다”고 말했다.

조건희 기자 becom@donga.com

조건희 기자 becom@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![“원내대표는 답정李” “위원장은 원로 아무나”… 제2당이 편한 與[사설]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124642184.1.thumb.jpg)

“원내대표는 답정李” “위원장은 원로 아무나”… 제2당이 편한 與[사설]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

北, 러 이어 이란에 고위급 파견… 군사밀착 우려

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

서울 학생인권조례 폐지안… 市의회, 내일 특위 열어 심의

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0