지금이야 TV 드라마에서나 볼 수 있는 그 풍경들에 대한 향수가 내 나이 또래나 약간 높은 연령대 사람들이 요새 귀농과 귀촌을 하는 이유일 것이다. 이제 휴식이란 것을 하고 싶다 생각될 때 나도 내 고향으로 발길을 돌렸듯이, 모두 자신의 안식을 위해 익숙했던 곳을 찾아 평안을 느끼고 싶어 한다.

봄이 다가오는 걸 느낄 수 있는 이곳은 가로수마저 불그스레 꽃봉오리가 올라오고, 이 산 저 산을 바라보면 거무튀튀했던 곳들이 푸릇푸릇하게 색을 바꾸고 있다. 산과 들뿐만이 아니다. 다들 뭔가 이제 움직여야 할 것 같은 분위기로 부푼 모습을 보이곤 한다. 내 가게 아래층은 오랜 전통시장이다. 한때는 전국에서 제일가는 우시장이 있어 유명했던 곳이며, 시장 사이로 하천이 흐르고 관리가 잘되어 있어 이제 곧 토종 수달이 물 밖으로 얼굴을 내밀 때가 되어간다. 그 수달을 보려고 때가 되면 많은 사람들이 그곳에 몰려 있곤 한다.

시선을 잠시만 돌려도 꽃에 나무에 사계절을 마음껏 느낄 수 있는 이곳이 너무도 익숙해서인지, 이제는 회색 빌딩이 가득하고, 불빛으로 별도 보이지 않는 그곳이 너무도 답답해 보인다.

힐링이란 것이 비행기 타고 멀리 외국에 다녀오는 것만이 아니라는 생각이 든다. 가깝지만 자주 만나지 못하고, 사랑하고 고맙단 말 한마디 하기 쑥스러운 분들과 맛있는 식사 한 끼 하는 것, 아홉 살 꼬마로 돌아가 무릎도 한 번 베어보며 잠시나마 푸근함을 느끼는 게 어쩌면 진짜 힐링이 아닐까.

요즘 세상엔 정말 할 일이 너무 많은 게 문제다. 돈벌이는 물론이고 취미도 두어 개는 있어야 한다. 1년에 서너 번은 여행을 가야 하고, 차도 5년쯤 되면 바꿔야 하고, 일주일에 한 번은 문화생활을 해야 하며, 한 달에 두어 번은 외식을 하는 게 평범한 삶이 되었다.

여유 있는 삶! 어딘지가 중요한 게 아니라, 어떻게 생각하는지가 우선이라면 조금이나마 힐링이 되지 않을까.

―김은홍

※필자(43)는 서울에서 일하다가 전북 전주로 옮겨 볶음요리 전문점인 더플라잉팬을 운영하고 있습니다.

굿바이 서울!

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

Tech&

구독

-

사설

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

25세 축구선수 하반신 마비시킨 음주운전자…아직도 사과 안 했다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이미주·송범근 열애 인정 “서로 호감 느끼며 알아가고 있다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

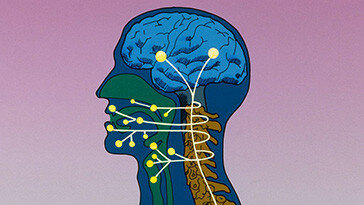

무슨 일 하세요? …“치매 위험 높은 직업 따로 있다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[굿바이 서울!/박한규]김천 직장인들의 점심 식사](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0