아이유? 워낙에 연예계 소식에 깜깜하지만 인터넷상에서 그 이름을 자주 보았던 터라 사무실에 들어오자마자 검색을 해보았다. 세상에, 요즘 와글와글 논란의 중심에 서 있는데 ‘누구냐’고 물었으니 아마 그 여기자가 심드렁하게 나를 바라봤음 직도 하다.

그런데 사람 마음이 참 이상하다. 우연이라도 이름과 얼굴을 알게 되니 관심이 간다. 그래서 아이유를 비난하는 측과 옹호하는 측의 발언을 읽어보게 되고 그러다 보니 문제의 출발이 된 그 책을 찾기 위해 나의 책꽂이를 찬찬히 훑어보기도 했다. 다시 꺼내 읽어볼 요량으로 말이다. 그래서 노이즈 마케팅일지라도 관심을 끄는 것이 남는 것이라는 말을 하나 보다.

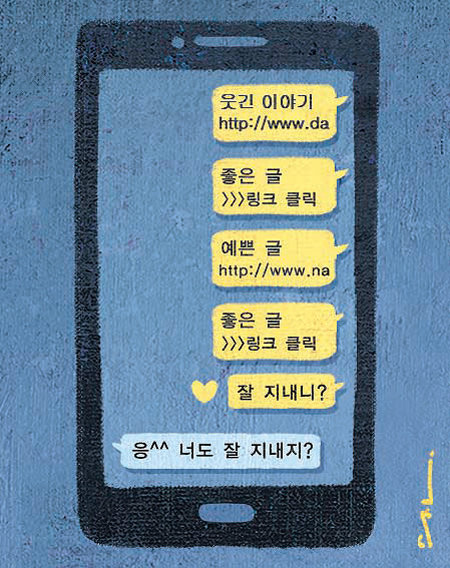

지금 스마트폰에선 글과 목소리를 얼마든지 공짜로 주고받을 수 있지만 나의 이야기, 너의 이야기는 없고 누군가의 이야기들이 범람한다. 괜스레 그들의 이야기에 귀를 세우고 핏대까지 세우고 나면 결국 앙금처럼 남는 허전함에 아마 내일은 더 강경하게 그들의 이야기에 열을 올리게 될지도 모른다.

호수에 돌을 던지면 파문은 잠깐이고 돌멩이는 가라앉는다. 혹시 수십 군데로 영혼 없는 글을 보내고 있다면 그 수고를 하루에 한 명, 그에게 내 마음을 보내는 걸로 바꾸어 보자. 아마 금방 답장을 받게 될 것이다. “나도 네 소식이 궁금했어. 우리, 가을이 가기 전에 차 한잔 같이 할까?”

윤세영 수필가

윤세영의 따뜻한 동행

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

어제의 프로야구

구독

-

조영준의 게임 인더스트리

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![“파마·커트가 80만 원, 이거 사기인가요”…한국 온 일본인 당황 [e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124557349.2.thumb.jpg)

“파마·커트가 80만 원, 이거 사기인가요”…한국 온 일본인 당황 [e글e글]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

정부 “당근·배도 납품단가 지원…원양산 오징어 200톤 공급”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

민주당 조정식 사무총장 등 정무직 당직자 일괄 사임

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[윤세영의 따뜻한 동행]멀긴 멀다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/11/19/74867128.1.jpg)

![[윤세영의 따뜻한 동행]나와 너의 이야기](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/11/12/74732137.1.jpg)

![[윤세영의 따뜻한 동행]아버지 화났는가?](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/11/05/74605157.1.jpg)

댓글 0