이웃 나라 일본은 올해도 2명을 포함해 지금까지 생리의학상 3명, 물리학상 11명, 화학상 7명, 문학상 2명, 평화상 1명 등 24명의 수상자를 배출했다. 과학 분야 수상자가 21명이나 된다. 그 힘은 어디에서 오는 것일까.

노벨상에 아무리 목말라 해도 모래밭에 성을 쌓을 수는 없다. 학문과 연구에는 지름길이 없다. 학문과 연구의 목적은 노벨상을 타는 것에 있지 않다. 노벨상은 연구의 결과일 뿐이며, 연구는 요령 없이 인내심으로 하는 것이다. 연구는 실패를 두려워하지 않고 뚝심으로 밀고 나가는 자신과의 싸움이다.

히라노 교수는 노벨상은 나라가 주는 것이지 개인의 영광이 아니라고 했다. 그러면서 노벨상의 조건으로 정부의 대폭적인 지원을 꼽았다. 얘기 도중 세계적인 과학 잡지 네이처에 게재되었다는 새로운 논문과 그 논문의 핵심 연구자인 차기 노벨생리의학상 강력 후보자가 화제로 떠올랐다. 주인공은 세포 내 단백질 등을 분해해 재활용하는 ‘오토파지(autophagy, 自食作用)’라고 불리는 현상을 규명한 도쿄공업대학 특임 교수인 요시노리 오스미 박사다. 요시노리 교수도 30년간 오로지 오토파지 분야만 꾸준히 연구하고 있다. 이는 연구자나 정부가 결과에 얽매이지 않고 연구에만 전념할 수 있는 여건이 마련되어 있기에 가능한 일이다.

그럼, 우리의 실정은 어떤가. 우리의 초중고 교육은 대학 진학이 주목적이고, 대학은 상업적으로 흘러가고 있다. 교육부는 교육본질은 외면한 채 구조개혁이니 취업률 향상이니 하며 엉뚱한 사업만 벌려놓고 그것을 평가의 잣대로 들이디며 대학을 위협하고 있다. 어떤 인재를 키울 것인가에 대한 철학과 소신이 없는 한 노벨상은 우리에게는 먼 나라 이야기일 뿐이다. 연구와 학문에 전념해야하는 대학이 요즘은 취직이 잘 되는 학과는 살리고, 그렇지 못한 대학은 통폐합하며 편중 지원만 하고 있다.

1967년 노벨화학상 수상자인 독일 막스플랑크 생물리화학연구소의 만프레드 아이겐 박사는 고별강연에서 수만 번의 실험 실패가 한 번의 성공을 가져왔다고 말했다. 어떤 것이든 값진 열매는 쉽게 익지 않는다. 성공이 어렵다고 하는 과제를 실패를 거듭하며 새로운 것을 개발하는 과정이 실험이고 연구다. 실험실에서 실패를 거듭한 것이 엉뚱하게 노벨상을 받게 되는 경우도 적지 않다.

우선희 충북대 식물자원학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

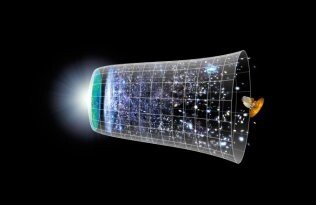

“빅뱅이론 시효 끝나”… ‘우리가 알고 있던 우주’가 흔들린다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![박세웅-윤동희 없었으면 어쩔 뻔…롯데 8연패 탈출, 김태형 감독 안도[어제의 프로야구]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124552340.1.thumb.jpg)

박세웅-윤동희 없었으면 어쩔 뻔…롯데 8연패 탈출, 김태형 감독 안도[어제의 프로야구]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이겼을때, 마음껏 웃어둬라 4강서 ‘한 팀’은 한껏 울테니…

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0