이산가족들은 2박 3일간의 짧은 만남 뒤 또다시 기약 없는 생이별을 했다. ‘작별상봉’이란 말이 거짓이 아니다. 다시 볼 수 없다는 상실감과 북의 가족들을 도울 수 없다는 좌절감에 남쪽 상봉자들은 우울증까지 겪는다고 한다. ‘오작교가 없어도 노둣돌이 없어도/가슴을 딛고 건너가 다시 만나야 할 우리’(‘직녀에게’·문병란) 이산가족들의 심경을 제대로 표현했다.

노둣돌은 말을 타거나 내릴 때 디디려고 대문 앞에 놓은 큰 돌이다. 하마석(下馬石)이라고도 한다. 댓돌은 집채의 낙숫물이 떨어지는 곳 안쪽으로 죽 늘어놓은 돌이고, 섬돌은 집채 앞뒤의 돌층계를 가리킨다. 모퉁잇돌은 교회의 주춧돌이라는 뜻으로 예수 그리스도를 지칭하기도 한다. 하나같이 어떤 문제를 해결하는 데 도움을 주는 돌들이다.

무엇을 눌러 놓는 데 쓰는 돌은 지지름돌, 누름돌이라 한다. 화로의 불이 쉬 사위지 않도록 눌러놓는 조그만 돌이 불돌이고, 김칫독 안의 김치 포기를 눌러놓는 넓적한 돌은 김칫돌이다.

땅 위로 내민 돌멩이의 뾰족한 부분을 돌부리라 하는데 돌뿌리로 잘못 아는 사람이 있다. 어떤 물건의 끝이 뾰족한 부분을 ‘부리’라고 하니 돌부리가 옳다. 발끝은 ‘발부리’, 손가락 끝은 ‘손부리’, 총구멍이 있는 부분은 ‘총부리’다.

이산가족의 생사 확인과 상봉 정례화를 위해 모두가 마음 모아 노둣돌과 징검돌을 놓아 보자. 이산가족의 슬픔은 ‘끝나야 한다’.

손진호 어문기자의 말글 나들이

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

소소칼럼

구독

-

광화문에서

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

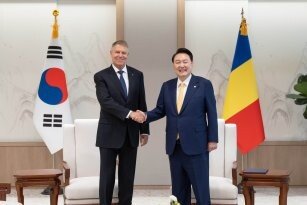

韓-루마니아 정상 “방산·원전 협력 논의”…김건희 여사, 130일 만에 활동 재개

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

월급쟁이 4명 중 1명은 400만원 이상…제조업 34%로 가장 많아

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

폐업 모텔서 백골로 발견된 70대…복지급여 2년 넘게 입금 돼

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[손진호 어문기자의 말글 나들이]잎사귀에 이는 바람?](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/11/12/74732165.1.jpg)

![[손진호 어문기자의 말글 나들이]노둣돌과 징검돌](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/11/05/74605325.1.jpg)

![[손진호 어문기자의 말글 나들이]명태](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/10/29/74469675.1.jpg)

댓글 0