“말하자면 이게 소방서에 큰불이 난 건데….” 이 총재는 말을 아꼈다. 달러를 찍어내는 막강한 발권력과 세계 금융시장을 쥐락펴락하는 월가가 있는 미국이 위기의 진앙이었으니, 태평양 건너 한은 총재가 할 수 있는 말은 많지 않았을 것이다. 한국 경제는 이후 캄캄한 시골길을 전조등도 없이 한참을 달려야 했다.

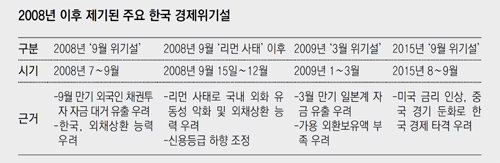

위기는 불안을 먹고 자라고 투기 세력은 그 틈을 노린다. 그해 7월부터 각종 위기설이 한국 경제를 흔들었다. 당시 위기설에 대응하는 업무를 맡았던 외환당국 A 씨의 일지는 이 무렵 시작됐다. 그는 2008년 7월 ‘9월 위기설’부터 이듬해 ‘3월 위기설’까지 한국 경제를 뒤흔든 각종 위기설과 당국의 대응을 꼼꼼히 기록했다. 그의 일지에는 보도자료 배포와 기자설명회 15번, 국제신용평가사 보고서 정정 요청 4번, 해외언론 면담과 기고 12번 등 약 8개월간 총 36번의 위기대응 기록이 남아 있다. ‘다시는 이런 일이 없었으면…’ 하고 기록한 그 나름의 ‘환란(換亂)일기’였다.

A 씨가 더 힘들었던 건 한국 경제에 대한 불신이었다. 정부가 “문제없다”고 큰소리를 치다가 갑자기 백기를 들었던 1997년 외환위기의 트라우마였을까. 국내외 여론과 시장은 당국의 발표보다 근거가 미약한 작은 외신 보도에 더 휘둘렸다. 한국 경제를 뒤흔든 ‘제2의 외환위기설’은 그해 10월 30일 한은과 기획재정부가 나서 한미 통화스와프를 체결하자 거짓말처럼 잠잠해졌다.

A 씨는 요즘 7년 전 악몽을 떠올린다. 미국이 9년 만에 금리 인상 카드를 만지작거리고, 중국 경제에 브레이크가 걸리자 위기론이 다시 고개를 든 것이다. 최근 한 외신이 글로벌 IB인 모건스탠리 전문가의 말을 인용해 한국을 위안화 변동에 취약한 ‘10개의 문제 통화(Troubled 10)’로 지목했다. 하지만 모건스탠리의 보고서에는 ‘Troubled 10’이라는 표현은 없었다. 중국 위안화 평가 절하가 각국 통화에 미치는 영향을 분석하고 아시아의 싱가포르 달러, 대만 달러, 한국 원화 등이 취약하다는 평가가 있었을 뿐이다. 이에 외신이 ‘Troubled 10’이라는 자극적인 표현을 쓰면서 ‘9월 위기설’의 불쏘시개 역할을 했다. A 씨는 “이제 시작일 뿐”이라며 어금니를 꽉 물었다.

세계 경제의 눈은 16∼17일(현지시간) 열리는 미국 공개시장위원회(FOMC)에 쏠려 있다. 미국이 2006년 이후 9년 만에 금리 인상에 나설지가 관심사다. 금리 인상은 세계 경제의 소방서인 미국이 자국 내의 불을 끄고 정상궤도로 다시 진입한다는 선언이다. 신흥시장으로 흘러나온 자금이 달러 강세와 높은 금리를 쫓아 미국으로 역류할 가능성도 높다. 외국인투자가들이 한국 증시에서 11일까지 27일 연속 순매도하고 있지만 세계 6위권의 외환보유액과 41개월 연속 경상수지 흑자를 내고 있는 한국 경제는 겉으론 단단해 보인다.

박용 경제부 차장 parky@donga.com

데스크 진단

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

금융팀의 뱅크워치

구독

-

사진기자의 사談진談

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“농협 직원, 고객 펀드서 2억 원 횡령”…금감원, ‘정기 검사’ 착수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독]일제강점기 평화박람회 기념엽서 첫 공개…“기생 삽화 그려 조선 비하”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이재명 “권리당원 2배로 늘려야”… 당원 권한 대폭 확대 예고

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[데스크 진단]‘無頭日’을 아시나요](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/09/21/73763059.1.jpg)

![[데스크 진단]외환당국 A 씨의 ‘換亂일기’](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/09/13/73602848.1.jpg)

![[데스크 진단]김택진과 김정주의 아름다운 이별](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/09/06/73467382.1.jpg)

댓글 0