나는, 나는

매일 나는 애벌레거나 곤충의 상태인 듯한데

밤이면 짐승이나 꿀 법한 꿈에 시달리면서도

한낮에는 천연덕스럽게

꽃이나 나무의 이름표를 가슴에 붙이고

간신히 성장하는 기분, 도무지

어떤 숙제도 제대로 한 적 없는데

어떤 통과의례도 차분히 겪은 적 없는데

혓바늘이

따뜻한 입속 부드러운 혀를 상기시킨다, 내게

식도와 위장, 항문 말고도

아름다운 허파와 성대가 있다는 것을

성장 속도가 현저히 느린 나는 무엇이 아니면 좋을까

태어났으므로 죽음에 분명 가까워지고 있는데

사람으로서 살아가고자 애쓰는 이들에 대한 무례

무례함만이라도 조금 지워보자

나 혼자 체험했던 사소한 부끄러움과

당신이 애써 펼쳐 보여준 슬픔의 커다란 뺨이

동일하다고 쉽사리 단정 짓지 않기 위하여

‘나는 무얼까’, 묻게 될 때가 있다. 나이나 성별이나 가족 관계나 직업이나 용모나, 기타 외부적인 조건 외에 ‘나’는 어떤 사람일까. ‘나’에 대해 명확히 알고 있는 사람은 드물고, 또 내가 알고 있는 ‘나’가 실제 ‘나’와 다를 수도 있다. 가령 거짓을 끔찍이 혐오하는 성향의 사람이 제 거짓 언행을 의식하지 못하고 정직한 사람이라고 생각할 수도 있는 것이다. 어쨌든 ‘나는 무얼까’라는 질문에 진지해지면 ‘나는, 나는’ 하고 말을 더듬게 될 테다. 그런데 화자의 ‘나는, 나는’은 ‘매일 나는 애벌레거나 곤충의 상태인 듯한데’라는 노골적 자기 비하 표현에 대한 염치를 의식하고 있다는 표시이기도 하다.(아, 그런데 ‘애벌레’는 ‘알에서 나와 아직 다 자라지 않은’ 곤충의 한 상태다. ‘벌레’라고 쓰려다 헛갈린 듯)

사족: ‘탐구생활’이란 말은 사실 잉여적 표현이다. 삶이라는 건 그 자체가 탐구의 과정 아닌가. 아리스토텔레스도 말했다. ‘알고자 하는 욕망은 인간의 본성.’ 탐구생활이 끝난 뒤의 우리 삶이란 아마 별 볼 일 없는 것일 테다.

황인숙 시인

황인숙의 행복한 시 읽기

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

인터뷰

구독

-

신성장엔진 아시아 뉴7

구독

-

아파트 미리보기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

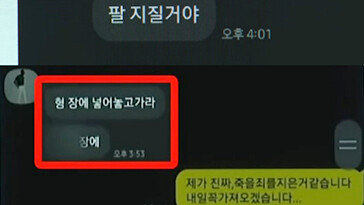

“팔 지질 거야” “죽을죄를”…‘오재원 대리처방’ 선수들, 협박 카톡 공개

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

여의사한테 치료 받아야 더 오래 살 가능성 높다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

한달 남은 21대 국회… 김남국 등 징계안 52건 그대로 폐기 수순

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[황인숙의 행복한 시읽기]내게는 그분이](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/06/24/72077425.1.jpg)

![[황인숙의 행복한 시읽기]탐구생활](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/06/22/72032492.2.jpg)

![[황인숙의 행복한 시읽기]벗어놓은 스타킹](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/06/19/71952397.2.jpg)

댓글 0