◇뜻밖의 미술/제니 무사 스프링 엮음/손희경 옮김/180쪽·1만8000원·아트북스

올해 이탈리아 베니스 비엔날레 최고상인 황금사자상 수상작 ‘개연성 있는 신뢰 등기소: 게임의 법칙 #1∼3(The Probable Trust Registry: The Rules of the Game #1∼3)’의 인상은 그랬다. 본전시관인 아르세날레 중간쯤의 연결부 홀에 원형 안내데스크 3개가 놓여 있고 자리를 하나씩 맡은 직원이 지나가는 관람객들에게 아이패드를 보여주며 뭔가 열심히 가입을 권한다. 그들 뒤 벽에 적힌 글에 대한 동의를 구하는 계약 내용이다.

“나는 언제나 돈으로 결코 살 수 없는 존재로서 살아가겠다.”

“나는 언제나 진심을 이야기하겠다.”

주제를 잊고 3장의 계약서에 모두 겁 없이 이름과 이메일을 적은 뒤 서명했다. 계약서를 출력해 건네는 직원에게 농을 건넸다. “정치인은 참여할 수 없겠네요.” “그렇죠. 절대로.”

비엔날레가 끝난 뒤 작가 에이드리언 파이퍼(미국)는 각 문장에 서명한 사람들의 명단을 정리해 참가자에게 이메일로 보내준다. 참가자는 다른 참가자의 이메일 연락처를 작가에게 문의할 수 있다. 작가는 해당 참가자의 허락을 얻어 정보를 공유한다. 현실성 없어 보이는 막연한 도덕적 가치에 잠시나마 공감한 사람들의 공동체가 작가의 퍼포먼스에 의해 형성되는 것이다. 자료와 피드백은 100년간 이어진다. 재미있겠다는 생각에 가벼운 마음으로 서명했더라도 은근한 부담감을 계속 돌이킬 수밖에 없다. 스팸메일로 차단하지 않는 한.

어쩌면 아주 오래전부터 예술은 언제나 이 질문을 추진력 삼아 진화해 왔다. 이 책은 현 시점에서 보는 이의 고개를 갸웃하게 만드는 작가들의 결과물을 추려 모았다. 세계를 떠돌며 대도시 물가에 출몰하는 큼지막한 노란색 고무오리, 공원에 단 하룻밤만 설치된 크레인 위 초대형 클럽 조명, 해변에 늘어놓은 플라스틱 폐기물. 베니스 비엔날레도, 이 책도, 무엇이 예술인지 아닌지 결정할 수 없다. 그저 요즘 작가들이 이런 것도 하고 있음을 보여주는, 흥미로운 사례 모음집이다.

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

설악산서 연락 끊긴 20대…2개월 만에 숨진 채 발견

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

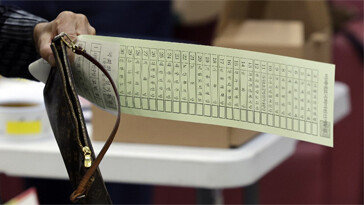

28억 챙겨놓고 사라진다고? 여야 위성정당 올해도 ‘합당 꼼수’ 반복

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[단독] 美, ‘하늘의 암살자’ 앞세운 앨리펀트 워크 훈련 공개

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0