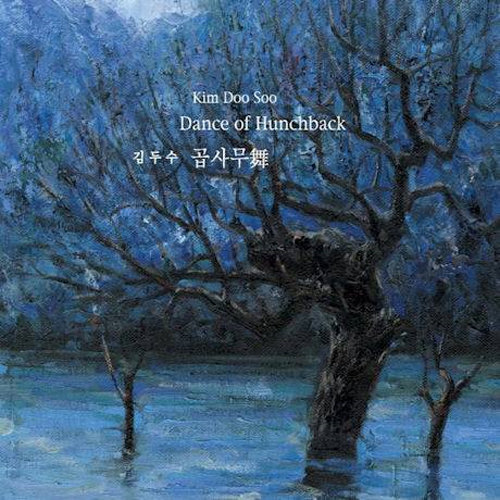

6집 ‘곱사무’ 낸 포크싱어 김두수

트레몰로(음이나 화음을 빠른 속도로 떨리는 듯 되풀이하는 연주법)나 빠른 분산화음 연주로 변칙 박자를 넘나들며 너울대는 통기타 소리, 덩굴처럼 감겨오는 플루트 신시사이저 트럼펫 현악, 강풍을 버티는 창호지처럼 위태롭게 떨리는 음성, 그리고 피안(彼岸)을 그리는 노랫말.

김두수(본명 지서종·56)의 음악은 닿을 수 없는 곳에서 떠내려온 것 같다. 쎄시봉은 물론이고 김민기 한대수 정태춘의 포크음악과도 다르다. 김민기가 ‘친구’를 잃은 바닷가에 서고, 정태춘이 ‘북한강에서’ 안개를 보는 동안, 레테의 기슭을 꿈꾼 걸까. 그가 최근 낸 6집 ‘곱사무(舞)’는 마치 ‘반지의 제왕’ 속 모르도르의 늪지대나 어둠의 숲으로 손짓하는 마른 손 같다.

대중 활동 없이 숨죽였던 김두수의 몽환적인 포크는 1990년대에 신비로운 해외 음악을 즐겨 듣던 국내 마니아들의 레이더망에 뒤늦게 걸리며 입소문이 났다. 급기야 일본 회사에서 그의 음반을 제작·유통했다. 유럽에도 팬이 생겼다. 5, 6년 전부터 일본·유럽 순회공연을 다녔다. 해외 평단은 그의 음악을 애시드 포크나 사이키델릭 포크로 분류하지만 정작 그는 “영향을 받거나 사사한 음악가도 없다. 머릿속 심상을 표현하려 애쓸 뿐”이라고 했다.

“사람의 생과 그 여정, 자연과 우주의 교섭…. 이것이 제가 계속해 좇고 싶은 주제입니다.”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“OTT처럼 방송도 편성-광고 규제 완화해야”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

[광화문에서/하정민]러스트벨트 ‘미사일맨’ 귀환… 한국은 맞을 준비 돼 있나

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

美 긴축에 중동위기 겹쳐… 한미일 시장개입에도 약발 안먹혀

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0