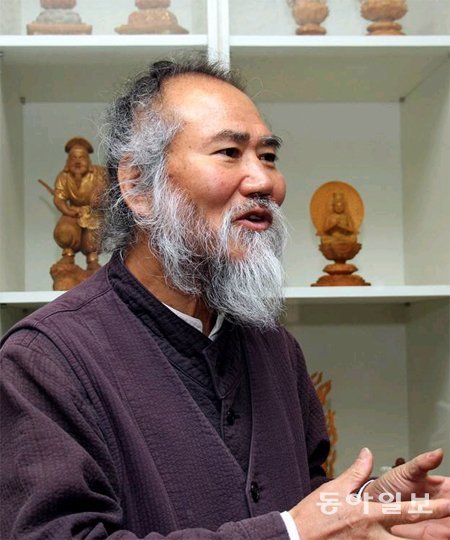

신세계면세점서 목조각 작품 판매나서는 무형문화재 박찬수씨

1970년대 말 청년은 나무 불상 조각 하나를 손에 들고 단신(單身)으로 일본으로 건너갔다. 조각상을 팔아 청년이 손에 쥔 돈은 1억 원. 1000만 원이면 서울에서 아파트를 살 수 있던 때였다.

1996년 목조각 분야에서 처음으로 중요무형문화재(108호)가 된 목아(木芽) 박찬수 목아박물관장의 얘기다. 그의 호가 의미하는 것처럼 나무에서 싹이 트는 순간. 목조각은 분명 운명이었다.

박 관장은 혼을 쏟았다. 한국과 일본을 오가며, 그리고 세계 곳곳을 누비며 작품 전시를 했다. 찬사가 이어졌다. 그럴수록 내 나라 내 문화에 애정도 커졌다. 1989년 자신이 만든 작품과 수집한 유물을 모아 박물관을 세웠다. 경기 여주시 강천면에 세운 이 박물관의 이름은 호를 따서 ‘목아박물관’으로 지었다.

박 관장은 세계에서 인정받는 장인(匠人). 그렇지만 한국에서는 작품을 팔 곳이 없었다. 박 관장뿐만 아니라 인간문화재 대부분이 그렇다. 전통 공예품을 상시 살 수 있는 곳이라고는 한국문화재보호재단 내에 마련된 작은 전시장이 전부다. 개인적으로 작품 구매를 의뢰하지 않는 한 거래를 할 여건이 안 되는 것이다.

전통 공예를 하는 사람들이 처한 상황은 ‘가수에게 무대도 없이 노래를 부르라는 격’이다. 상황이 이렇다 보니 장인들의 뒤를 이를 후계자가 나오지 않는다.

인간문화재 장인들은 각오를 다진다. 박 관장은 “사심을 버리고 진정으로 이 시대에 남길 수 있는 작품을 만들겠다”고 말했다.

여주=한우신 기자 hanwshin@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![나스닥 5일 연속 하락…넷플릭스는 ‘깜짝 실적’ 발표[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124555166.1.thumb.jpg)

나스닥 5일 연속 하락…넷플릭스는 ‘깜짝 실적’ 발표[딥다이브]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“부모와 전 남친 죽여줘” 청부살인 의뢰한 10대…돈만 챙긴 사기범

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

조국혁신당 “尹 4·19 도둑 참배”…대통령실 “자기애 과하다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0